帰り、新大阪の駅構内で遭遇したフロンクス。 改札入った中に置いてあったんだけど・・・ ここにどうやって運び込んだのか知りたい。

笠間市の郊外で十割そばを出している「そば家和味(なごみ)」は、11時30分の開店時間にたどり着いてもすでに満席という人気店です。どうも蕎麦通さんたちには、蕎麦なら十割という傾向があるのかもしれない。そうでもないよー、というより、あぁこれはうまいと頬張れた十割蕎麦にほとんどめぐり合ってこなかった僕が不幸なのが、むしろそうなんだろうなあと感じていました。が、ここの蕎麦は上品で「これはいいですね」と舌鼓を打つことができました。

笠間市の郊外で十割そばを出している「そば家和味(なごみ)」は、11時30分の開店時間にたどり着いてもすでに満席という人気店です。どうも蕎麦通さんたちには、蕎麦なら十割という傾向があるのかもしれない。そうでもないよー、というより、あぁこれはうまいと頬張れた十割蕎麦にほとんどめぐり合ってこなかった僕が不幸なのが、むしろそうなんだろうなあと感じていました。が、ここの蕎麦は上品で「これはいいですね」と舌鼓を打つことができました。

面白いのは天ざるの天ぷらが野菜系でまとめられている中、一品はその時期に合わせて何かしらの果物を揚げていることです。季節感はさておきこの日はリンゴの天ぷらでした。いずれの野菜天ともさくさくの食感を味わえるのに対して、リンゴはしっとりしていることと温められて甘酸っぱさがマシマシ。天ぷらは塩で合わせるのですが、リンゴ天だけは塩を使う必要がありません。蕎麦打ちもそうなのでしょうけど、職人の感覚が極まっているなあと思わされました。

面白いのは天ざるの天ぷらが野菜系でまとめられている中、一品はその時期に合わせて何かしらの果物を揚げていることです。季節感はさておきこの日はリンゴの天ぷらでした。いずれの野菜天ともさくさくの食感を味わえるのに対して、リンゴはしっとりしていることと温められて甘酸っぱさがマシマシ。天ぷらは塩で合わせるのですが、リンゴ天だけは塩を使う必要がありません。蕎麦打ちもそうなのでしょうけど、職人の感覚が極まっているなあと思わされました。

ここの主人、四代目エスクードに乗っています。車体の大きさの割に排気量小さいなと感じたそうですが、試乗したらターボの効果が納得できるレベルなことと、車体色が気に入っての購入だったそうですが、「この車の車幅がうちの駐車スペースギリギリなんですよ。よそのSUVだと入れられなくて」という意外な答えも。まあ一見の価値があるというか、これも職人の感覚かなあ。僕ならまず無理です。初代でも(僕は)無理。ハスラーでも(僕には)無理。

ここの主人、四代目エスクードに乗っています。車体の大きさの割に排気量小さいなと感じたそうですが、試乗したらターボの効果が納得できるレベルなことと、車体色が気に入っての購入だったそうですが、「この車の車幅がうちの駐車スペースギリギリなんですよ。よそのSUVだと入れられなくて」という意外な答えも。まあ一見の価値があるというか、これも職人の感覚かなあ。僕ならまず無理です。初代でも(僕は)無理。ハスラーでも(僕には)無理。

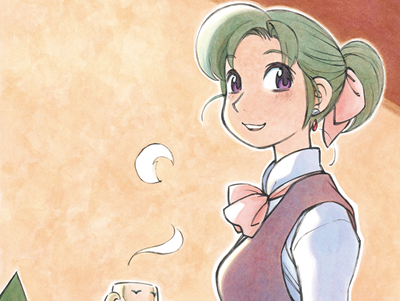

それは皆無というわけではなく、忘れていたものを思い出すと割と居たのですが、すべてを取り上げられないので二つに絞ります。そのひとつめは「ヨコハマ買い出し紀行」に登場した「アルファ」とその同系列のロボットたち。彼女世代のシリーズになるとナノマシンをも凌駕する人工素材がふんだんに使われ、見た目には人間とほとんど変わらないながらも、黄昏の時代と呼ばれるヒトの滅びゆく世界にあって気の遠くなる年月を暮らしていきます。

それは皆無というわけではなく、忘れていたものを思い出すと割と居たのですが、すべてを取り上げられないので二つに絞ります。そのひとつめは「ヨコハマ買い出し紀行」に登場した「アルファ」とその同系列のロボットたち。彼女世代のシリーズになるとナノマシンをも凌駕する人工素材がふんだんに使われ、見た目には人間とほとんど変わらないながらも、黄昏の時代と呼ばれるヒトの滅びゆく世界にあって気の遠くなる年月を暮らしていきます。

その話は尺の問題もあるので今回は書きませんが、同様に人類がさる事情から地球を放棄して100年は経過した世界で、オーナーから託されたホテル運営を続けるロボットたちの漫画が、「アポカリプスホテル」の名でアニメ化されていました。ここに活躍するホテリエロボットのヤチヨは、なんとなく「ヨコハマ~」のアルファをイメージさせるキャラクターです。こちらのバックボーンも終末のその後ものという辛辣さを含んでいますが、今のところ戦わないムードです。

その話は尺の問題もあるので今回は書きませんが、同様に人類がさる事情から地球を放棄して100年は経過した世界で、オーナーから託されたホテル運営を続けるロボットたちの漫画が、「アポカリプスホテル」の名でアニメ化されていました。ここに活躍するホテリエロボットのヤチヨは、なんとなく「ヨコハマ~」のアルファをイメージさせるキャラクターです。こちらのバックボーンも終末のその後ものという辛辣さを含んでいますが、今のところ戦わないムードです。

1908年にルーシー・モード・モンゴメリが出版した「Anne of Green Gables」が、1939年に日本の村岡花子が手にすることとなり、1952年の5月10日に「赤毛のアン」として和訳された本が世に出ることとなりました。ほぼ誰もが知っている少女アン・シャーリーの物語には、実は彼女が養女となったカスバー家の屋号は記されていますが、赤毛、とは一文字も使われていないタイトルです。あれは村岡翻訳時に出版社の提案でつけられた邦題なのです。

1908年にルーシー・モード・モンゴメリが出版した「Anne of Green Gables」が、1939年に日本の村岡花子が手にすることとなり、1952年の5月10日に「赤毛のアン」として和訳された本が世に出ることとなりました。ほぼ誰もが知っている少女アン・シャーリーの物語には、実は彼女が養女となったカスバー家の屋号は記されていますが、赤毛、とは一文字も使われていないタイトルです。あれは村岡翻訳時に出版社の提案でつけられた邦題なのです。

だからといって問題があるのかと言ったら(翻訳版の小説に関しては)何一つ気にすることもなく、むしろアンのキャラクターを明瞭に、一言で表現した秀逸なタイトルだったかもしれません。最近はその辺を意識してのことか、先月から放送の始まった新しいアニメ番組は「アン・シャーリー」のタイトルになっていますが、やっぱり今時「赤毛」という表現に問題があろうし、「グリーン・ゲイブル」をうまく表現しにくかったのかと感じます。

面白いと思ったのは、海外ドラマの「アンという名の少女」を英語版で見ていると、彼女のおしゃべりでちょっと生意気なセリフの数々が流暢すぎて(いや当たり前なんだけどね)、これを日本語に吹き替えたものの方が受け入れやすいし(これも日本人なんだからそりゃそうなんだよね)、和訳した人のセンスが良いんだろうなあというところです。

それにもまして、ドラマだろうとアニメだろうとほとんど彼女の容姿が一緒というのは原作小説に準拠してのことなんだろうけど、顔立ちに関する各作品の暗黙の徹底ぶりはたいしたものです。

二本の編み下げになって背中にたれている濃い赤毛。

白く小さな顔で、やせていて、そばかすだらけ。

とがった顎、大きな目とやさしい口もと。

額はゆたかに、ひろい。

というのがアン・シャーリーのキャラクター。物語の舞台となる18世紀末って、いわゆるふっくらグラマラスな容姿の女性に人気があった時代だそうですから、アン・シャーリーのやせぎすで赤毛にそばかすのおでこちゃんというのは、けっこう前衛的だったと思われます。そりゃあ花岡翻訳の頃だったら邦題に赤毛の~、を使わん手はないよねえ。

これはモンゴメリによる長編小説ですから、もちろんマシュウとマリラが住んでいたグリーン・ゲイブル(ハウス)も実在はしません。それを再現した建物はプリンスエドワード島にあることはあります。誤解のないよう記しておきますが、この記事の写真(上)にある建物は「それ」ではありません。なんで赤毛の少女でなくこれかというと、90年代に交流のあった現地在住の知人が乗っていたサイドキックで、プリンスエドワード島やカナダの風景を送ってきてくれたものです。

これはモンゴメリによる長編小説ですから、もちろんマシュウとマリラが住んでいたグリーン・ゲイブル(ハウス)も実在はしません。それを再現した建物はプリンスエドワード島にあることはあります。誤解のないよう記しておきますが、この記事の写真(上)にある建物は「それ」ではありません。なんで赤毛の少女でなくこれかというと、90年代に交流のあった現地在住の知人が乗っていたサイドキックで、プリンスエドワード島やカナダの風景を送ってきてくれたものです。

2日目の朝「(ホテルは)8時に出発しますので」と言う ツアコンのおねいさんに連れられて万博会場へ。 泊まったホテルの最寄り駅からは2駅なんだけど ゲート前の列に並んでからが長かったわ・・・ おねいさん曰く「先週よりか全然早いですよ」マヂか! パビリオンは入場してから10分経ったら予約が 出来るといわれたけど、いまいちよく判らなくて 結局予約なしで見られるパビリオンをハシゴしました。 噂の大屋根リングに上がる頃にはお天気回復。 夜、知り合いと会食セッティングされてたんで 夕方までしかいませんでしたが・・・ 夜のドローンショーとかも見て見たかったなぁ。 ちなみに。丸1日歩き回って26,000歩! うーん、運動不足の身には堪えたわぁ・・・

「未ル わたしのみらい」というアニメーションは、あのヤンマーが企画制作するロボットもので、どうやら制作陣も物語もオムニバス方式で展開しているようです。未来から送り込まれたと思われるロボットが、それぞれ異なる舞台と時代で人に寄り添い窮地から救うため、武器は持っていないけれど戦う(戦うというニュアンスはちょっと表現として微妙かもしれない)お話。だから左の宇宙デブリ回収屋の娘もその一回限りしか出てこないし、絵柄も次の話では全く変わってしまうのです。

「未ル わたしのみらい」というアニメーションは、あのヤンマーが企画制作するロボットもので、どうやら制作陣も物語もオムニバス方式で展開しているようです。未来から送り込まれたと思われるロボットが、それぞれ異なる舞台と時代で人に寄り添い窮地から救うため、武器は持っていないけれど戦う(戦うというニュアンスはちょっと表現として微妙かもしれない)お話。だから左の宇宙デブリ回収屋の娘もその一回限りしか出てこないし、絵柄も次の話では全く変わってしまうのです。

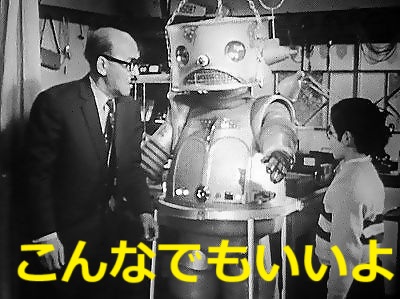

一貫しているのはМIRUというロボットだけ。なのですが、土台をそれだけ作りこんでいるのにつまんない造形のやつが出てきて、それこそなんでもやってのける。ヤン坊マー坊天気予報が始まった少し後の時代には、高性能のはずなのにあまり役に立たないロボットが、別に戦う必要もなくホームドラマに溶け込んでいたんです(ヤンマーとは無関係ですから引き合いに出すのもあれですが)。現実のトラクターなんかが妙にかっこよくなっているのに、こんなロボット全然良いとは思えないのよ。

一貫しているのはМIRUというロボットだけ。なのですが、土台をそれだけ作りこんでいるのにつまんない造形のやつが出てきて、それこそなんでもやってのける。ヤン坊マー坊天気予報が始まった少し後の時代には、高性能のはずなのにあまり役に立たないロボットが、別に戦う必要もなくホームドラマに溶け込んでいたんです(ヤンマーとは無関係ですから引き合いに出すのもあれですが)。現実のトラクターなんかが妙にかっこよくなっているのに、こんなロボット全然良いとは思えないのよ。

「未ル」は根本的にロボットが出てくる世界観が昔のそれとは異なるので、現代のセンスが最先端を目指すのは当然のことです。だから物語の展開にも今風の社会問題や環境との対峙が描かれるのもありです。ひたすらロボットのデザインが未来志向のようでチープなんじゃないかと言いたいだけです。だいたいがこんなロボットにいきなり出てこられたらビビります。番組違うけど、見る者の心理的影響も考慮しなくてはいけないのでは。

「未ル」は根本的にロボットが出てくる世界観が昔のそれとは異なるので、現代のセンスが最先端を目指すのは当然のことです。だから物語の展開にも今風の社会問題や環境との対峙が描かれるのもありです。ひたすらロボットのデザインが未来志向のようでチープなんじゃないかと言いたいだけです。だいたいがこんなロボットにいきなり出てこられたらビビります。番組違うけど、見る者の心理的影響も考慮しなくてはいけないのでは。

60年代にホームドラマでロボットを仮想体験しているから、それはもはや老害の記憶だろうと言われるかもしれませんが、ボロット(左)やロボコン(上)をデザインした人々は、未来社会でロボットが人に寄り添う風景を考え、コミカル要素でアプローチしていると思うのです。武器を持たないとアピールしても、МIRUも結局は(人を守るために)戦っちゃうではないか。そろそろ戦わないロボットに舵を切ってほしい。

60年代にホームドラマでロボットを仮想体験しているから、それはもはや老害の記憶だろうと言われるかもしれませんが、ボロット(左)やロボコン(上)をデザインした人々は、未来社会でロボットが人に寄り添う風景を考え、コミカル要素でアプローチしていると思うのです。武器を持たないとアピールしても、МIRUも結局は(人を守るために)戦っちゃうではないか。そろそろ戦わないロボットに舵を切ってほしい。