ホーホー ホーホー ・・・ ホーホー ホーホー・・・ ホーホー ホーホー

ホーホー ホーホー ・・・ ホーホー ホーホー・・・ ホーホー ホーホー

明け方、5時頃のことです。庭の楠の上あたりから聞こえてきた。

ホーホー ホーホー

聞き間違うはずはありません、アオバズクの泣く声です。

いるのかまだ? 夏が長く続いているから渡るのが遅れているのか。まさかこのあたりで越冬しちゃうのか?

ホーホー ホーホー ・・・ ホーホー ホーホー・・・ ホーホー ホーホー

ホーホー ホーホー ・・・ ホーホー ホーホー・・・ ホーホー ホーホー

明け方、5時頃のことです。庭の楠の上あたりから聞こえてきた。

聞き間違うはずはありません、アオバズクの泣く声です。

いるのかまだ? 夏が長く続いているから渡るのが遅れているのか。まさかこのあたりで越冬しちゃうのか?

「高いだろう、電池取っ払え」とか、アルトを47万円で売り出させた鈴木修さんだったら言ったかもしれないeビターラの立派な販売価格にまあびっくりですが、eアクスル一つとってもこのセグメントで四輪に配置するほどの他車はまだないんですね。それでも物価高と高齢社会が浸透していく時代に必要なクルマというのは、老若男女問わず別のところにあるのではないかと感じざるを得ません。せめてこれが五代目エスクードの名を引き継いでいないことにほっとするのです。

「高いだろう、電池取っ払え」とか、アルトを47万円で売り出させた鈴木修さんだったら言ったかもしれないeビターラの立派な販売価格にまあびっくりですが、eアクスル一つとってもこのセグメントで四輪に配置するほどの他車はまだないんですね。それでも物価高と高齢社会が浸透していく時代に必要なクルマというのは、老若男女問わず別のところにあるのではないかと感じざるを得ません。せめてこれが五代目エスクードの名を引き継いでいないことにほっとするのです。

来年1月には売り出されるし、先行予約も始まる。新しいスズキの命運を賭けた商品ですから、悪い出来のはずはない。左右斜め前からの姿は僕には「勇猛に踏ん張る河馬」にしか見えませんが(初代エスクードだってノマドが出たときには「物陰からぬっと現れた牛のよう」と書かれたよ)、間違いなく人目を惹くでしょう。本日より各地で変わり番こに先行展示会も始まりますから、話題をさらっていく1台になるはず。最大のライバルがアーバンクルーザーというのはもう避けられない皮肉です。

来年1月には売り出されるし、先行予約も始まる。新しいスズキの命運を賭けた商品ですから、悪い出来のはずはない。左右斜め前からの姿は僕には「勇猛に踏ん張る河馬」にしか見えませんが(初代エスクードだってノマドが出たときには「物陰からぬっと現れた牛のよう」と書かれたよ)、間違いなく人目を惹くでしょう。本日より各地で変わり番こに先行展示会も始まりますから、話題をさらっていく1台になるはず。最大のライバルがアーバンクルーザーというのはもう避けられない皮肉です。

いささか大げさなタイトルですが、9月17日は世界初の宇宙往還機、スペースシャトル・エンタープライズが公開された記念すべき日です。が、本来ならこのお話は来年2026年こそが60年めの節目であり、エンタープライズに至っては1977年が初飛行という巡り合わせ。しかもこの機体、往還機性能のうち進入と着陸試験のためのもので、実際には宇宙に出ることがありませんでした。その辺のことはまた来年触れたいと思います。

いささか大げさなタイトルですが、9月17日は世界初の宇宙往還機、スペースシャトル・エンタープライズが公開された記念すべき日です。が、本来ならこのお話は来年2026年こそが60年めの節目であり、エンタープライズに至っては1977年が初飛行という巡り合わせ。しかもこの機体、往還機性能のうち進入と着陸試験のためのもので、実際には宇宙に出ることがありませんでした。その辺のことはまた来年触れたいと思います。

エンタープライズという名称には、2025年はまだ縁があります。この5月、8隻目の襲名を果たし、すでに退役したアメリカ海軍の航空母艦エンタープライズに解体の決定が下され、2029年までにこの作業が終わる予定。同艦は戦後、世界初の原子力空母として1960年9月に進水したもので、この進水から今年が65年めにあたります。エンタープライズといえば、太平洋戦争時代の同名空母は日本とは仇敵関係でしたが、それについてはまあ棚上げしています。

この原子力空母のエンタープライズが現役のころ、アメリカでは後に大河ドラマ化していくSF宇宙冒険活劇「スタートレック=宇宙大作戦」が1966年に始まるのですが、その主役宇宙船こそがUSSエンタープライズ。NCC-1701の艦番で何世代にもわたって活躍しますが、最も勇名をはせた船長であるジェイムズ・T・カークが乗り込み、5年間の深宇宙探査任務に出向するのが2265年と、今から240年後の世界を描いていました。

ここから再びOV-101スペースシャトル・エンタープライズに話を戻しますと、この機体に予定されていた名前は、スタートレックファンからの熱烈な要望によって、「エンタープライズ」に変更された経緯がありました。宇宙船には至らなかったものの、多くのアメリカ市民の期待を背負った実験機がテストを重ねたからこそ、「人類に残された最後の開拓地」への道が拓かれ、240年後のエンタープライズに結び付くのです。

ここから再びOV-101スペースシャトル・エンタープライズに話を戻しますと、この機体に予定されていた名前は、スタートレックファンからの熱烈な要望によって、「エンタープライズ」に変更された経緯がありました。宇宙船には至らなかったものの、多くのアメリカ市民の期待を背負った実験機がテストを重ねたからこそ、「人類に残された最後の開拓地」への道が拓かれ、240年後のエンタープライズに結び付くのです。

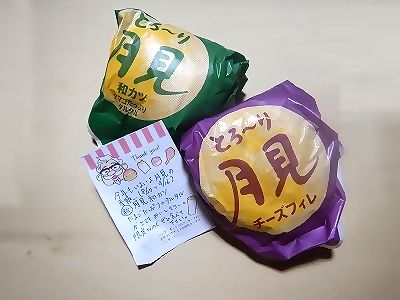

ことしもギリギリのタイミングで掲載になりますが、ケンタッキー・フライド・チキンが毎年繰り出す月見系チキンフィレサンドが、本日いっぱいで終了します。なんであと二週間、中秋の名月まで引っ張ってくれんのよ(笑)

ことしもギリギリのタイミングで掲載になりますが、ケンタッキー・フライド・チキンが毎年繰り出す月見系チキンフィレサンドが、本日いっぱいで終了します。なんであと二週間、中秋の名月まで引っ張ってくれんのよ(笑)

例によって手書きのメッセージを添えてくれるK・F・Cの心意気にほれ込み、二種類食べ比べです。

月見チーズフィレは、意外に大味です。自己主張してくるのはサワークリーム風味の特製ソースくらいのもので、個体差かもしれませんがチキンの塩っけはあっさりしています。その一方、実はこれが目当てだった和風カツのタルタルソースは、カツ側の和風味に負けてます。しかし最近、胃が小さくなったのか、一度に2個を食うのはなかなか大変な作業になっているので、和風カツは雫さんに任せて一口かじらせてもらいました。

一方、マクドナルドの方は10月下旬までやっているそうなので、慌てて飛びつこともなかったのですが、月見バーガー用トマトクリームソースを改良したとかなんとか。しかし珍しいもの見たさで買い求めたとろ旨すき焼き月見とやらは、素材がばらばらに主張するためか、何がどうすき焼き風味なのかよくわからない。あんバターとおもちの月見パイの方が、らしさを味わえるように思います。たぶん今年はスタンダードな月見バーガーが一番いいかもしれない。あとで試そう。

一方、マクドナルドの方は10月下旬までやっているそうなので、慌てて飛びつこともなかったのですが、月見バーガー用トマトクリームソースを改良したとかなんとか。しかし珍しいもの見たさで買い求めたとろ旨すき焼き月見とやらは、素材がばらばらに主張するためか、何がどうすき焼き風味なのかよくわからない。あんバターとおもちの月見パイの方が、らしさを味わえるように思います。たぶん今年はスタンダードな月見バーガーが一番いいかもしれない。あとで試そう。

つくばーど®in天狗の森06は、滞りなく開催できました。おいでくださった方々、ありがとうございます。リポートにも書きましたが、この会場で設営する行事は、2023年3月のエスクード誕生35周年仕切り直しイベント以来です。2年半使っていないとこれほど荒れちゃうのかという藪っぷりでしたが、活用する人も使い方を工夫する人も、時代の流れで少なくなってしまったようです。そのうえ今回の趣旨は20年前に遡ったところにきっかけがあるので、ひたすら自分の老いを自覚させられます。

つくばーど®in天狗の森06は、滞りなく開催できました。おいでくださった方々、ありがとうございます。リポートにも書きましたが、この会場で設営する行事は、2023年3月のエスクード誕生35周年仕切り直しイベント以来です。2年半使っていないとこれほど荒れちゃうのかという藪っぷりでしたが、活用する人も使い方を工夫する人も、時代の流れで少なくなってしまったようです。そのうえ今回の趣旨は20年前に遡ったところにきっかけがあるので、ひたすら自分の老いを自覚させられます。

昨年、試験的に作った「浜松丼」を量産レベルに改良しました。要するにコストダウンも図った内容です(実際には昨年より単価上がってました)が、鰻と餃子に加え、もやしも載せた点では、名前を浜松丼easyとしましたけど完全版に近いでしょう。新月さんから「牛タンと笹かまぼこにすれば『仙台丼』もできる」との講評をいただき、その手があるかと拡張性を見出すこととなりました。うまかったかどうかは責任持ちません(おいおい)

昨年、試験的に作った「浜松丼」を量産レベルに改良しました。要するにコストダウンも図った内容です(実際には昨年より単価上がってました)が、鰻と餃子に加え、もやしも載せた点では、名前を浜松丼easyとしましたけど完全版に近いでしょう。新月さんから「牛タンと笹かまぼこにすれば『仙台丼』もできる」との講評をいただき、その手があるかと拡張性を見出すこととなりました。うまかったかどうかは責任持ちません(おいおい)

9月のこの時期は、高確率で雨天気になるのが天狗の森やつくばーど基地周辺です。隣町の大祭が雨ジンクスを伝統としているためです。やはりこの連休前は各地で記録的大雨や警報発令が相次ぎました。それでも14日は、朝まで残っていた雨も上がり、湿度は多少高めでしたがいやになるような酷暑にもならず、参加者にも日和にも恵まれました。リポートには記載していませんが、なんだかんだで270回目のつくばーど®です。

9月のこの時期は、高確率で雨天気になるのが天狗の森やつくばーど基地周辺です。隣町の大祭が雨ジンクスを伝統としているためです。やはりこの連休前は各地で記録的大雨や警報発令が相次ぎました。それでも14日は、朝まで残っていた雨も上がり、湿度は多少高めでしたがいやになるような酷暑にもならず、参加者にも日和にも恵まれました。リポートには記載していませんが、なんだかんだで270回目のつくばーど®です。

おかげさまでどうにかこうにか「つくばーど®in天狗の森06」の開催にこぎつけられました。20年前に走り出したエスクードTD61Wを、大勢の人々に応援していただけての現在。ひょっとすると年内につくばーど®行事は忘年会焚火くらいしか残っていなくて(と言いながら隠し玉はあります)、オフラインでBLUEらすかるを見られる最後の機会になるかもしれません。今のうちに御礼だけでもしておこうというのが本日の趣旨です。

おかげさまでどうにかこうにか「つくばーど®in天狗の森06」の開催にこぎつけられました。20年前に走り出したエスクードTD61Wを、大勢の人々に応援していただけての現在。ひょっとすると年内につくばーど®行事は忘年会焚火くらいしか残っていなくて(と言いながら隠し玉はあります)、オフラインでBLUEらすかるを見られる最後の機会になるかもしれません。今のうちに御礼だけでもしておこうというのが本日の趣旨です。

ここからは例によって、固定ページの記録残しです。

9月14日の日曜日、天狗の森中腹の四阿にて、午前11時より開催します。

遡って2005年9月10日、その5日前にデビューしたBLUEらすかることエスクードTD61Wの就航をお祝いしていただきました。あれから20年、BLUEらすかるは満身創痍ながら98万キロ台まで走っています。この歳月、たくさんの友人知人に支えていただけたことが、2025年につながっています。

それじゃあ残る距離への景気づけを兼ねて、走り手として御礼の機会を設けたいというのが、まあまあ不純極まりない動機です。出し物関係は、手持ちの道具も少ないので、超手抜きに「浜松丼easy」を用意しようと思います。

何がどうeasyかというのは、まあコストのこともあるし産地のこともありますが、鰻と餃子がのっていれば浜松丼なのです。今回は「もやしのトッピング」も加えて、より浜松風に作るつもりですが、もちろん浜松にだってこんな献立は(今のところ)存在しませんので、まだ「つくばーど®に来ないと食えないのだ」と大げさなことをほざいております。食材調達の関係から、参加人数を早めに掌握したいです。

ところで、9月のこの連休時期には、古くから隣町でのお祭りが催されているのですが、これが雨ジンクスを伴う伝統的な祭りで、ほぼ八割がた三連休のいずれかが雨天気になります。つくばーど®の開催場所は一応、大型の四阿で屋根がありますが、降りが強い場合には、風上になる場所にはタープかブルーシートを取り付けないといけないかもしれません。何かと怪しまれるご時世だから、そこまでしたくないんですけどねえ。

ところで、9月のこの連休時期には、古くから隣町でのお祭りが催されているのですが、これが雨ジンクスを伴う伝統的な祭りで、ほぼ八割がた三連休のいずれかが雨天気になります。つくばーど®の開催場所は一応、大型の四阿で屋根がありますが、降りが強い場合には、風上になる場所にはタープかブルーシートを取り付けないといけないかもしれません。何かと怪しまれるご時世だから、そこまでしたくないんですけどねえ。

浜松丼はeasyとなりますけれども、ひつまぶし用鰻は浜名湖産、餃子も浜松から調達できました(とか言って、地元のカスミのオンラインデリバリ使うんですが)。もやしと三つ葉は・・・まあ前日にそれこそカスミで買ってきた方が新鮮だということで、野菜部分がつくばーど®と解釈しております。

尚、あまりの暑さや天候不順、参加者が少ない場合は、会場をつくばーど基地に変更する場合もあります。

届きましたので冷凍保管中。餃子は確実に余りそう・・・

なんと、採算合わなくなって生産終了だとか? と聞いたもんで2缶買い求めましたよ。そしたら「オンラインでの販売終了」・・・おいっ、コラム書いたやつが悪いぞ紛らわしいっ

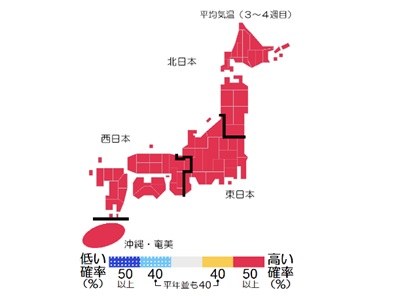

気象庁が発表した向こう一カ月の天候の見通しによれば、今月末まで例年以上に気温が高い日が続くということで、夏の収束がなかなか見えてきません。しかも日本列島まんべんなく高確率の「気温の高さ」と予測されています。11日などは東京、千葉で警戒レベルの豪雨が降るなどの雲行きと風だったせいか、わりと過ごしやすかったのに(エアコンを使わず移動できましたよ)、どうしたことなのか。近所の柿農園では果実が日焼けしてしまい、出荷も危ぶまれています。

気象庁が発表した向こう一カ月の天候の見通しによれば、今月末まで例年以上に気温が高い日が続くということで、夏の収束がなかなか見えてきません。しかも日本列島まんべんなく高確率の「気温の高さ」と予測されています。11日などは東京、千葉で警戒レベルの豪雨が降るなどの雲行きと風だったせいか、わりと過ごしやすかったのに(エアコンを使わず移動できましたよ)、どうしたことなのか。近所の柿農園では果実が日焼けしてしまい、出荷も危ぶまれています。

BLUEらすかるは昨日、983000キロを越えました。久々に3週連続1000キロレベルの怒涛のまくりですが、それもこれも「最後の夏」という感傷的なことを考えながら、距離を伸ばしても期日期限は延びないジレンマに苛まれての毎日です。ひょっとしてそんな精神状態が呼び込んでいるのかこの残暑? などと思わないでくださいよ。だけど不思議と、行く先々で雨にも降られていないのは事実なのです。自分の中の夏はなかなか終わろうとしません。

BLUEらすかるは昨日、983000キロを越えました。久々に3週連続1000キロレベルの怒涛のまくりですが、それもこれも「最後の夏」という感傷的なことを考えながら、距離を伸ばしても期日期限は延びないジレンマに苛まれての毎日です。ひょっとしてそんな精神状態が呼び込んでいるのかこの残暑? などと思わないでくださいよ。だけど不思議と、行く先々で雨にも降られていないのは事実なのです。自分の中の夏はなかなか終わろうとしません。