モータージャーナリストとやらは優先的に試乗機会が与えられてうらやましい限りで、eビターラの試乗リポートもよく見るようになりました。今回目にした記事の何が上手いかって「欧州コンパクトカー」という表現を使っていること。近年では欧州車も大柄になっていますが、この言い方をすると、定義は曖昧ながらもBセグメントだという印象を与えるのです。このあいまいな定義で言うと「全長4,200 mmくらい、全幅1,700 mmくらい」に収まっているのがコンパクトクラスでした。

モータージャーナリストとやらは優先的に試乗機会が与えられてうらやましい限りで、eビターラの試乗リポートもよく見るようになりました。今回目にした記事の何が上手いかって「欧州コンパクトカー」という表現を使っていること。近年では欧州車も大柄になっていますが、この言い方をすると、定義は曖昧ながらもBセグメントだという印象を与えるのです。このあいまいな定義で言うと「全長4,200 mmくらい、全幅1,700 mmくらい」に収まっているのがコンパクトクラスでした。

eビターラ

ホイールベース 2,700mm

全長 4,275mm

全幅 1,800mm

全高 1,640mm

車両重量 1,760-1,799kg(2WD)

グランドエスクード

ホイールベース 2,800mm

全長 4,640mm

全幅 1,780mm

全高 1,740mm

車両重量 1,680kg

三代目エスクード

ホイールベース 2,640 mm(5ドア)

全長 4,420 mm(5ドア)

全幅 1,810 mm

全高 1,695 mm

車両重量1,600 kg(2.4 L 5MT車)

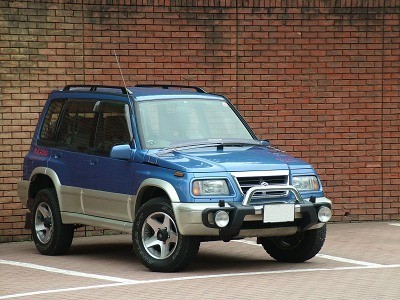

エスクード5ドア1.6XS 5MT

ホイルベース 2,480mm

全長 3,975mm

全幅 1,635mm

全高 1,700mm

車両重量 1,220kg

という比較で見たらば、上記車種でコンパクトクラスと言えるのは初代エスクードのロングモデルだけです(二代目も1.6の5ドアなら収まる)。乗って慣れちゃえばどうってことないんですが、グランドエスクードでは長さが気にかかり、三代目では車幅が路地裏で怖かったですから、こんな非開放系な窓のeビターラも、全長は短いけれど取り回しは良くないと思うのです。という部分に関しては興味深く読んだんですけど、肝心の試乗記については中身がまるでない。それはライターが悪いわけではなく、メーカーが泥なり砂利なり急登坂なりの悪路セクションを用意していないからです。

仮にタイヤ半分水に浸かるようなところで泥水跳ね上げて走ったら、eビターラのBEV性能ってどうなるのか。ディーラーでお客が聞いてきたら明確に答えてくれるんだろうか。悪路だ雪道だと無い物ねだりしてもしょうがないですけど、読み手はこういうのを知りたいんではないか。もっともこれ、ムック誌の焼き直しですが(焼き直しでもオリジナルではそこを試走している)

「高いだろう、電池取っ払え」とか、アルトを47万円で売り出させた鈴木修さんだったら言ったかもしれないeビターラの立派な販売価格にまあびっくりですが、eアクスル一つとってもこのセグメントで四輪に配置するほどの他車はまだないんですね。それでも物価高と高齢社会が浸透していく時代に必要なクルマというのは、老若男女問わず別のところにあるのではないかと感じざるを得ません。せめてこれが五代目エスクードの名を引き継いでいないことにほっとするのです。

「高いだろう、電池取っ払え」とか、アルトを47万円で売り出させた鈴木修さんだったら言ったかもしれないeビターラの立派な販売価格にまあびっくりですが、eアクスル一つとってもこのセグメントで四輪に配置するほどの他車はまだないんですね。それでも物価高と高齢社会が浸透していく時代に必要なクルマというのは、老若男女問わず別のところにあるのではないかと感じざるを得ません。せめてこれが五代目エスクードの名を引き継いでいないことにほっとするのです。 来年1月には売り出されるし、先行予約も始まる。新しいスズキの命運を賭けた商品ですから、悪い出来のはずはない。左右斜め前からの姿は僕には「勇猛に踏ん張る河馬」にしか見えませんが(初代エスクードだってノマドが出たときには「物陰からぬっと現れた牛のよう」と書かれたよ)、間違いなく人目を惹くでしょう。本日より各地で変わり番こに先行展示会も始まりますから、話題をさらっていく1台になるはず。最大のライバルがアーバンクルーザーというのはもう避けられない皮肉です。

来年1月には売り出されるし、先行予約も始まる。新しいスズキの命運を賭けた商品ですから、悪い出来のはずはない。左右斜め前からの姿は僕には「勇猛に踏ん張る河馬」にしか見えませんが(初代エスクードだってノマドが出たときには「物陰からぬっと現れた牛のよう」と書かれたよ)、間違いなく人目を惹くでしょう。本日より各地で変わり番こに先行展示会も始まりますから、話題をさらっていく1台になるはず。最大のライバルがアーバンクルーザーというのはもう避けられない皮肉です。