1988年製ならもれなく35周年なわけですが、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が3月12日の封切りから本日で35年目を迎えます。キャラクターデザイナーが安彦良和さんではないため、絵的には好きではない上(まだ文庫本挿絵を描いた美樹本晴彦さんの方がまし)、1年戦争から14年も経過しているのにシャア・アズナブルのものの考え方が成長もしていない情けない展開で、映画としては自分の中では低評価でした。

1988年製ならもれなく35周年なわけですが、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』が3月12日の封切りから本日で35年目を迎えます。キャラクターデザイナーが安彦良和さんではないため、絵的には好きではない上(まだ文庫本挿絵を描いた美樹本晴彦さんの方がまし)、1年戦争から14年も経過しているのにシャア・アズナブルのものの考え方が成長もしていない情けない展開で、映画としては自分の中では低評価でした。

この映画が上映されていた頃、スズキが小型車の新しい四駆を春に正式発表するといった話題は取り沙汰されいました。その小型車こそがエスクードなのですが、当時、1600ccもの(もの、なんですよ)排気量はスズキのエンジンとしては想像しにくいサイズでした。既に1300ccはジムニーに搭載されていたので、技術として不可能ではなかったのです。それでも開発当初はそのG13Aが使われるかもしれないという検討もあったらしく、5月の発表まで「ほんとかなあ」と半信半疑でした。

なにしろこのとき550ccのジムニーに乗っていた僕ですから、この排気量はまさにガンダムとνガンダムほどの違いを感じさせていたのです。

ところでこれは40年ものなんですが同日だったので

思い出すのが遅くなってしまいましたが、「クラッシャージョウ」の映画公開が1983年の同日でした。モブシーンが、アニメ漫画ファンにとってはひとつの見どころのような瞬間ゲスト出演芸のオンパレードでしたが、ああいうのは今見るとうっとおしいだけで好感持てません。とか言いながら、アルフィンにぶっ飛ばされる宇宙海賊が、今は亡き漫画家の和田慎二さんだったりしているのは、しょーがないなあ許しちゃおうかなーという贔屓目もあります。

思い出すのが遅くなってしまいましたが、「クラッシャージョウ」の映画公開が1983年の同日でした。モブシーンが、アニメ漫画ファンにとってはひとつの見どころのような瞬間ゲスト出演芸のオンパレードでしたが、ああいうのは今見るとうっとおしいだけで好感持てません。とか言いながら、アルフィンにぶっ飛ばされる宇宙海賊が、今は亡き漫画家の和田慎二さんだったりしているのは、しょーがないなあ許しちゃおうかなーという贔屓目もあります。

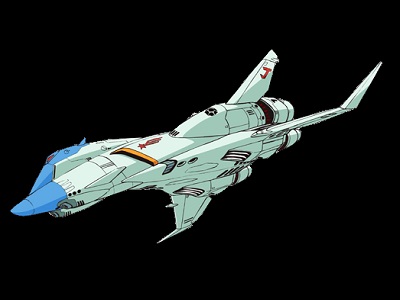

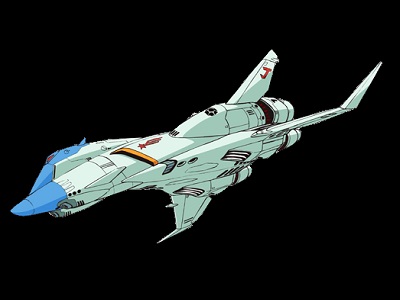

しかしこの作品は、原作本の挿絵で安彦良和さんが描いていた宇宙船ミネルバの、河森正治さんによるブラッシュアップ版の美しさが何より目を引くのでした。118mちょっとの全長という小型ながら万能汎用能力を詰め込み、航空機型と宇宙往還機を融合したフォルムは優れものです。それを初監督しながらキャラクターデザインと脚本と絵コンテと作画監督までこなした安彦さんの仕事はまさしく「宇宙が熱い」でした。

なんでか買ってしまいました。しかも今どきBDでない。茶の間のデッキは先日BDに新調したというのに。

なんでか買ってしまいました。しかも今どきBDでない。茶の間のデッキは先日BDに新調したというのに。