2025年日本国際博覧会、2度目の大阪万博(大阪・関西万博)まであと1年ちょっととなったようですが、高度経済成長期感覚の舵取りでこれがうまく行くとは思えない。かつて東京で計画されていた世界都市博覧会は、当選した都知事の判断で中止となりましたが、それで臨海部開発に深刻な打撃が出たわけでもなかった。今回の国も府も市も、そこまで吹っ飛んだ英断は出来なかったようで、1970年の輝きをもう一度見たい見せたい雰囲気です。

2025年日本国際博覧会、2度目の大阪万博(大阪・関西万博)まであと1年ちょっととなったようですが、高度経済成長期感覚の舵取りでこれがうまく行くとは思えない。かつて東京で計画されていた世界都市博覧会は、当選した都知事の判断で中止となりましたが、それで臨海部開発に深刻な打撃が出たわけでもなかった。今回の国も府も市も、そこまで吹っ飛んだ英断は出来なかったようで、1970年の輝きをもう一度見たい見せたい雰囲気です。

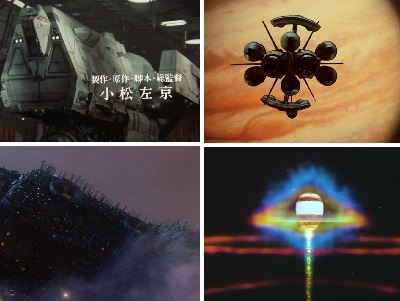

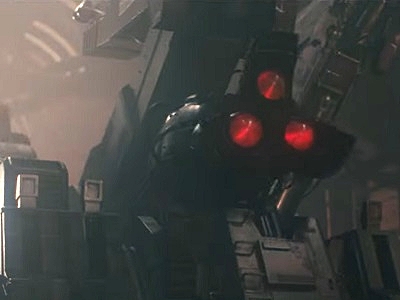

しかし(本気にしてはいけませんよ?)2025年、世界は巨大コンピューター「カイロン5」の反乱を受け大混乱に陥るのです。「カイロン5」は人類の猛攻によって無人島8JOに封印されますが、世界の大半が消耗し疲弊してしまうのです。その激動の中で育った少年ブルックリンは大阪の生まれ。2038年に8JOへの潜入を果たし、スクラップの山から可変戦闘車両「ガンヘッド」を組み立て、「カイロン5」とその尖兵である「エアロボット」と激闘を繰り広げるのです。

しかし(本気にしてはいけませんよ?)2025年、世界は巨大コンピューター「カイロン5」の反乱を受け大混乱に陥るのです。「カイロン5」は人類の猛攻によって無人島8JOに封印されますが、世界の大半が消耗し疲弊してしまうのです。その激動の中で育った少年ブルックリンは大阪の生まれ。2038年に8JOへの潜入を果たし、スクラップの山から可変戦闘車両「ガンヘッド」を組み立て、「カイロン5」とその尖兵である「エアロボット」と激闘を繰り広げるのです。

どうせ見せてくれる近未来なら、これでいいんじゃないでしょうか。今すぐ会場建設やめちゃって、そこを廃墟と設定して設定寸サイズのガンヘッドを何台も配置し、来場者は壮大な脱出ゲームを楽しめ、休憩所ではニンジン(わかる人にはわかる)をはじめ関西の美味いものを食い放題。古今東西の東宝特撮プロップ、サンライズメカニックの展示、物販、その手の上映、エアロボットをプロジェクトマッピングであちこちに出現させて、これを倒せたら映像は派手に爆散する。

どうせ見せてくれる近未来なら、これでいいんじゃないでしょうか。今すぐ会場建設やめちゃって、そこを廃墟と設定して設定寸サイズのガンヘッドを何台も配置し、来場者は壮大な脱出ゲームを楽しめ、休憩所ではニンジン(わかる人にはわかる)をはじめ関西の美味いものを食い放題。古今東西の東宝特撮プロップ、サンライズメカニックの展示、物販、その手の上映、エアロボットをプロジェクトマッピングであちこちに出現させて、これを倒せたら映像は派手に爆散する。

35年も前の特撮映画を知る人は少ないかもしれませんが、今回の万博はひょっとすると外貨を稼ぎたいという本音があるような気がする。こういう趣向の方が外国人には受けるんじゃないでしょうか。というか、50年前の万博と同じベクトルで主催しようという作り手の発想がもはやだめなんじゃないか。でも大阪はかつて「DAICON 3」「DAICON 4」のぶっ飛んだオープニングフィルムを作った実績がありますよ。と、無責任発言しつつ本日は前の万博開幕から49年め。

35年も前の特撮映画を知る人は少ないかもしれませんが、今回の万博はひょっとすると外貨を稼ぎたいという本音があるような気がする。こういう趣向の方が外国人には受けるんじゃないでしょうか。というか、50年前の万博と同じベクトルで主催しようという作り手の発想がもはやだめなんじゃないか。でも大阪はかつて「DAICON 3」「DAICON 4」のぶっ飛んだオープニングフィルムを作った実績がありますよ。と、無責任発言しつつ本日は前の万博開幕から49年め。

「イナズマン」は昨年50周年迎えたじゃん。と思ったんですが1974年4月9日、継続番組である「イナズマンF(フラッシュ)」がスタートしているのです。何がどう変わったのかって、敵方の交替とかイナズマンのパワーアップとかいろいろあるんだけれど、当時の特撮技術の限界にあったとはいえ地味なキャラクターという気がしていました。これが21世紀になるとかなり漫画版に沿ったリブートが行われますが、メインのキャラではないのです。

「イナズマン」は昨年50周年迎えたじゃん。と思ったんですが1974年4月9日、継続番組である「イナズマンF(フラッシュ)」がスタートしているのです。何がどう変わったのかって、敵方の交替とかイナズマンのパワーアップとかいろいろあるんだけれど、当時の特撮技術の限界にあったとはいえ地味なキャラクターという気がしていました。これが21世紀になるとかなり漫画版に沿ったリブートが行われますが、メインのキャラではないのです。 70年代ものを初代とするなら、二代目は異形すぎるにもほどがある造形ながら、当初の石ノ森デザインをそのまま再現しようとしています。残念なことに両者が相並ぶ機会は無かったのだけれど、よくよく考えたら初代は「渡五郎青年」、二代目は「風田三郎少年」なわけで、共演させようと思えば不可能ではない。そんな度胸が制作側にあるかどうかは定かでありませんが、仮面ライダーとスーパー戦隊ばかりという呪縛から解放される可能性が、イナズマンにはあります。

70年代ものを初代とするなら、二代目は異形すぎるにもほどがある造形ながら、当初の石ノ森デザインをそのまま再現しようとしています。残念なことに両者が相並ぶ機会は無かったのだけれど、よくよく考えたら初代は「渡五郎青年」、二代目は「風田三郎少年」なわけで、共演させようと思えば不可能ではない。そんな度胸が制作側にあるかどうかは定かでありませんが、仮面ライダーとスーパー戦隊ばかりという呪縛から解放される可能性が、イナズマンにはあります。