『機動警察パトレイバー2 the Movie』の封切りは、1993年8月7日の真夏のさ中で、僕は汗だくになって近場の駐車場から土浦市内の映画館に駆け込んでいました。本当に真夏日だったかどうかは覚えていませんが、古びた映画館の冷房がなかなか効き目を発揮せず、入館した時間がちょうど、南雲しのぶさんの「どけえぇぇぇっ!」の声が聞こえていたあたりで(聞こえちゃうんだもんなあ)、ちょっと暑いよと感じるロビーでしばし待たされていました。

『機動警察パトレイバー2 the Movie』の封切りは、1993年8月7日の真夏のさ中で、僕は汗だくになって近場の駐車場から土浦市内の映画館に駆け込んでいました。本当に真夏日だったかどうかは覚えていませんが、古びた映画館の冷房がなかなか効き目を発揮せず、入館した時間がちょうど、南雲しのぶさんの「どけえぇぇぇっ!」の声が聞こえていたあたりで(聞こえちゃうんだもんなあ)、ちょっと暑いよと感じるロビーでしばし待たされていました。

『パト2』はご存じのように、2002年2月の東京を舞台にした映画です。防音のいい加減な映画館の扉を隔てて、真夏と真冬が入れ替わる。前評判は高かったはずですが、客はまばらで、どこでも好きな席に座れやという回の上映(まだシネコンシステムではなかった)。まあ仕事をさぼって観ていたわけですが、あれから30年が経って、映画を観た土浦の街がパトレイバーで街おこしをやっているのはなんとも数奇な因果に思えます。

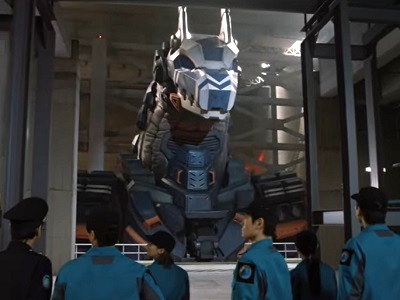

街の何か所かに、パトレイバーデザインのマンホール(の蓋)が設置されており、まだ見物してもいませんけど、イングラムやグリフォンやその他のレイバーがそこにいるらしい。昔販売されていたスーパーファミコンの『機動警察パトレイバー』によれば、『パト2』にも登場していた警視庁捜査課の松井孝弘刑事は、土浦市の出身という設定があります。パト企画を繰り出している土浦市役所の人々は、きっと知らないでしょう。

街の何か所かに、パトレイバーデザインのマンホール(の蓋)が設置されており、まだ見物してもいませんけど、イングラムやグリフォンやその他のレイバーがそこにいるらしい。昔販売されていたスーパーファミコンの『機動警察パトレイバー』によれば、『パト2』にも登場していた警視庁捜査課の松井孝弘刑事は、土浦市の出身という設定があります。パト企画を繰り出している土浦市役所の人々は、きっと知らないでしょう。