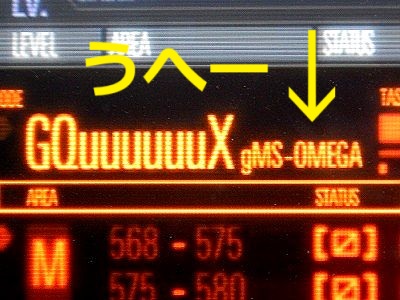

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX 」が見慣れてきました。こんなことを言うと炎上しかねませんが結局僕らの世代は、ウルトラもライダーも戦隊も、ほぼあらゆるヒーローやらSFやらの時間軸に沿って、1960年代からずーっと浸かっているのだから、つい「なんでこれをガンダムでやらなくちゃいけないの?」とぼやいてしまうのです。でも今、この時間軸に浸かり始めた世代にだって、「彼らのためのファースト」が求められるのだろうと。

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX 」が見慣れてきました。こんなことを言うと炎上しかねませんが結局僕らの世代は、ウルトラもライダーも戦隊も、ほぼあらゆるヒーローやらSFやらの時間軸に沿って、1960年代からずーっと浸かっているのだから、つい「なんでこれをガンダムでやらなくちゃいけないの?」とぼやいてしまうのです。でも今、この時間軸に浸かり始めた世代にだって、「彼らのためのファースト」が求められるのだろうと。

「オマージュと言えばそれっぽいけどもったいないよなあ」と思ってしまうことこそ、老害の悪いところかもしれない。DX合体セット(のガンダム)が7980円で高価だったはずが、今の若い人向けに出てくる超合金物は下手をするとそれに0が一個増えている。そんなんで良ければ、というのもなんですが、オールドタイプになってしまったニュータイプ世代としては、ネクスト・ニュータイプに世界を引き渡さなくちゃいけないと、よくわかんないけどなんかわかった気がします。

「オマージュと言えばそれっぽいけどもったいないよなあ」と思ってしまうことこそ、老害の悪いところかもしれない。DX合体セット(のガンダム)が7980円で高価だったはずが、今の若い人向けに出てくる超合金物は下手をするとそれに0が一個増えている。そんなんで良ければ、というのもなんですが、オールドタイプになってしまったニュータイプ世代としては、ネクスト・ニュータイプに世界を引き渡さなくちゃいけないと、よくわかんないけどなんかわかった気がします。

まったくひどい時代になってしまったものです。それでも「 GQuuuuuuX」をジェネシスと期待する世代はいる。素直に認めるべきお話です。だからこそ「面白いの作れなかったら罪は重いぞサンライズとカラーっ」というぼやきともう一つ、

まったくひどい時代になってしまったものです。それでも「 GQuuuuuuX」をジェネシスと期待する世代はいる。素直に認めるべきお話です。だからこそ「面白いの作れなかったら罪は重いぞサンライズとカラーっ」というぼやきともう一つ、

「腹巻まいてるようにしか見えない強襲揚陸艦は勘弁ならねーっ」

以上です。