以前、ここで偶然見かけたときは、降りてきた人と目線が合って「しまった」という顔をされましたが、今はもう堂々としたものです。

以前、ここで偶然見かけたときは、降りてきた人と目線が合って「しまった」という顔をされましたが、今はもう堂々としたものです。

素朴に思うんですがフロンクスのこのスタイル、もうSUVとは異なるジャンルじゃないかなあ。

先週のこと。寒気が流れ込んできたせいか北関東道からの夕景に春先以来の富士山が見えていまして、そのちょっと上の方に金星も輝いていまして、さらに三日月よりちょっと満ちた月も浮かんでおりました。

先週のこと。寒気が流れ込んできたせいか北関東道からの夕景に春先以来の富士山が見えていまして、そのちょっと上の方に金星も輝いていまして、さらに三日月よりちょっと満ちた月も浮かんでおりました。

と、説明しないと何の画だかさっぱりわからんねえ。

この日、やはり天候に恵まれた日和だったようで、青影さんがSSSレイドの38を攻略に出かけてくれていました。

この日、やはり天候に恵まれた日和だったようで、青影さんがSSSレイドの38を攻略に出かけてくれていました。

途中に立ち寄られた林道の紅葉の見事なこと。クロさんに提供していただいた課題の山並みは雲に覆われて再現できなかったそうですが、この景色を投稿してもらえて目の保養になりました。

曇天と言いながらもきれの良い青空カットも送って来てくれた青影さんですが、なんか変わった生き物が同行していたようです。

曇天と言いながらもきれの良い青空カットも送って来てくれた青影さんですが、なんか変わった生き物が同行していたようです。

えーと、えーと・・・どこかで見たことあるんだけど思い出せない。どちら様でしたかねえ。

宮城県の南三陸町までマグロの四食丼を食いに・・・いやまあ食ったけれどそのために行ってきたわけではありません。仕事です。志津川の湾を眺めるのは6年ぶりです。僕が東北を離れた後、このあたりはラムサール条約に登録され、水辺と湿地から持続可能な保護管理を進めているそうです。この袖浜の海水浴場はブルーフラッグという国際認証を取りつけ、同時にブルーカーボン研究地としてアマモの育成なんかもやっています。

宮城県の南三陸町までマグロの四食丼を食いに・・・いやまあ食ったけれどそのために行ってきたわけではありません。仕事です。志津川の湾を眺めるのは6年ぶりです。僕が東北を離れた後、このあたりはラムサール条約に登録され、水辺と湿地から持続可能な保護管理を進めているそうです。この袖浜の海水浴場はブルーフラッグという国際認証を取りつけ、同時にブルーカーボン研究地としてアマモの育成なんかもやっています。

マイナスのどん底を覆してきた13年、震災直後を知っている身としては、高台から袖浜へ降りてくる海岸通りは目を背け続けてきた風景でしたから、この日は見とれてしまいました。

マイナスのどん底を覆してきた13年、震災直後を知っている身としては、高台から袖浜へ降りてくる海岸通りは目を背け続けてきた風景でしたから、この日は見とれてしまいました。

というゴーストライティングのための素材を入手し、「いま」のことも知るためのマグロ四色丼なのです。ほぼ言い訳(笑)

春のネモフィラとは対照的な色彩を放つほうき草・・・もといコキアの赤。国営ひたち海浜公園のみはらしの丘は、ほぼこの二種のピーク時期だけで一年間をもたせてしまう、企画したやつ凄いわと唸らされる景観です。とは言ったものの、それしか取り柄が無いのかよともここ数年感じています。にもかかわらず新規客もリピーターも押し寄せるんだから、やっぱり凄い。こうなると真夏か真冬に青でも赤でもないもう一色がほしいところです。

春のネモフィラとは対照的な色彩を放つほうき草・・・もといコキアの赤。国営ひたち海浜公園のみはらしの丘は、ほぼこの二種のピーク時期だけで一年間をもたせてしまう、企画したやつ凄いわと唸らされる景観です。とは言ったものの、それしか取り柄が無いのかよともここ数年感じています。にもかかわらず新規客もリピーターも押し寄せるんだから、やっぱり凄い。こうなると真夏か真冬に青でも赤でもないもう一色がほしいところです。

もちろんコキアだけでやっているわけではなく、ここに至る園内にはこの時期ならではの「ソバの花」の真っ白な空間だとか、丘の麓には一面のコスモスなども咲き乱れています。ちょうどこの週末から笠間稲荷でも菊祭りが始まっており、常磐道も北関東道も東水戸道路も混雑していることでしょう。仕事で平日に行ってきましたが、ヒトのピークを画角に入れずに撮るのも大変です。居なきゃいないで賑わいの雰囲気を出せないから難しいのよ。

もちろんコキアだけでやっているわけではなく、ここに至る園内にはこの時期ならではの「ソバの花」の真っ白な空間だとか、丘の麓には一面のコスモスなども咲き乱れています。ちょうどこの週末から笠間稲荷でも菊祭りが始まっており、常磐道も北関東道も東水戸道路も混雑していることでしょう。仕事で平日に行ってきましたが、ヒトのピークを画角に入れずに撮るのも大変です。居なきゃいないで賑わいの雰囲気を出せないから難しいのよ。

「体力が衰えてしまった」とかなんとかうそぶいてる舌の根はあっさり乾いてしまいまして、ほぼ間違いなく皆さんが働いているというときになんてことしてやがるんだの図。

「体力が衰えてしまった」とかなんとかうそぶいてる舌の根はあっさり乾いてしまいまして、ほぼ間違いなく皆さんが働いているというときになんてことしてやがるんだの図。

それも一度や二度ではないという何やってんだこのやろーっ!な画。

それも一度や二度ではないという何やってんだこのやろーっ!な画。

ただただ、自分で走っている自分のクルマは自分ではなかなか撮れないという単独行の限界。

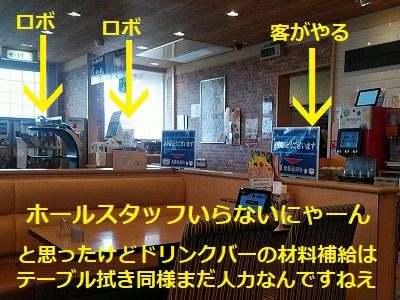

注文はタッチパネルで行い、配膳ロボットがにゃーにゃー言いながら動き回り、会計時は自動精算機を操作する。意図して呼ばなければホールスタッフも姿を現さないことだってある。そういう仕組みに段々慣れてきた自分ですが、「食器返却棚」が設置されたことを初めて知りました。全ての店舗がそうなのかは知りませんが、自動化に期待されているという人件費の削減、顧客満足度向上、人手不足対策の二番目は果たされているのかなあと感じるのです。

注文はタッチパネルで行い、配膳ロボットがにゃーにゃー言いながら動き回り、会計時は自動精算機を操作する。意図して呼ばなければホールスタッフも姿を現さないことだってある。そういう仕組みに段々慣れてきた自分ですが、「食器返却棚」が設置されたことを初めて知りました。全ての店舗がそうなのかは知りませんが、自動化に期待されているという人件費の削減、顧客満足度向上、人手不足対策の二番目は果たされているのかなあと感じるのです。

妙な表題をつけていますがこれは「超人ロック 魔女の世紀」に出てくる言葉。1980年に連載開始されたエピソードでしたが、今では「変なホテル」に見るようなロボットやAI管理のビジネスホテルが、このとき既に描かれています(ルームキーが古典的なのが味わいです)。ひるがえってこの日の便利なようでなんだか息苦しい朝飯ですが、実は得体のしれないシステムにヒトが支配されていく風景というのが、こんな場面に垣間見えるように思えてなりません。

妙な表題をつけていますがこれは「超人ロック 魔女の世紀」に出てくる言葉。1980年に連載開始されたエピソードでしたが、今では「変なホテル」に見るようなロボットやAI管理のビジネスホテルが、このとき既に描かれています(ルームキーが古典的なのが味わいです)。ひるがえってこの日の便利なようでなんだか息苦しい朝飯ですが、実は得体のしれないシステムにヒトが支配されていく風景というのが、こんな場面に垣間見えるように思えてなりません。