実際こんな巨大なぼたもちがあったら

お米何升使うかしらねぇ。

休みの日に、でんが居ないなーと思って探したら

亡き婆にゃず愛用だった洗い桶にIN。

ふぅ婆もみちみちになったけど。

それを上回るサイズ感(笑)

新月サンに写真送ったら

「・・・当たりそう・・・」と返ってきました。

久しぶりの特別仕様車です。

久しぶりの特別仕様車です。

コーディネートにカッパーブラウンなる配色を組み入れ、渋めのアクセントを加えたものですが、悩ましいと言えば悩ましい。それらのパーツ類はアクセサリーカタログには無い配色故、特別仕様ですが、それだけなのー? と、つい思ってしまいました。

当然ながらカタログモデルよりもいくらか高めとなりますがまあそれはいいとして、メカニカルなエポックメイキングがひとつくらいあってもよかったのではないか。といってもたいていのものがデフォルトでついてしまってるので、思いつくのはサンルーフくらいのものですが、重量増えちゃうしなあ。地味目だけどこのシート表皮は好みではあります。ただうちのJB23にもこのタイプのシートが使われてましたが、経年すると悲惨ではあります。

当然ながらカタログモデルよりもいくらか高めとなりますがまあそれはいいとして、メカニカルなエポックメイキングがひとつくらいあってもよかったのではないか。といってもたいていのものがデフォルトでついてしまってるので、思いつくのはサンルーフくらいのものですが、重量増えちゃうしなあ。地味目だけどこのシート表皮は好みではあります。ただうちのJB23にもこのタイプのシートが使われてましたが、経年すると悲惨ではあります。

家に居たので。

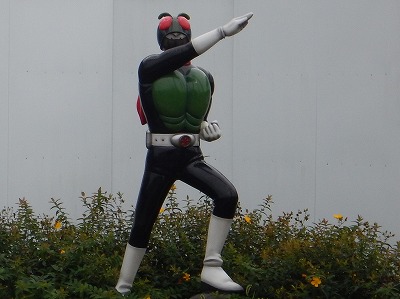

ホッパー

『仮面ライダー THE FIRST』の公開から15年が経ちました。『仮面ライダー3号』が『THE FIRST』の造形をある程度踏襲した以外は、『仮面ライダー1号』で「ええっ?」というリデザインが行われただけで、たいていの客演は『新1号』が使い続けられています。ここに上げている1号は『仮面ライダー THE NEXT』の仕様ですが、リペイントとダメージを加えた程度で『THE FIRST』の意匠がベースです。この15年、結局これを越えてくるデザインはなかったと感じます。

『仮面ライダー THE FIRST』の公開から15年が経ちました。『仮面ライダー3号』が『THE FIRST』の造形をある程度踏襲した以外は、『仮面ライダー1号』で「ええっ?」というリデザインが行われただけで、たいていの客演は『新1号』が使い続けられています。ここに上げている1号は『仮面ライダー THE NEXT』の仕様ですが、リペイントとダメージを加えた程度で『THE FIRST』の意匠がベースです。この15年、結局これを越えてくるデザインはなかったと感じます。

『THE FIRST』の造形には出渕裕さんが手を入れていましたが、元々に遡って石ノ森章太郎さんが二次元でデザインしたものをそのまま立体化した、いわば「コミカライズ1号」と「テレビ版旧1号」を比較しても、最初のコスチュームを作り上げた造形屋さんの仕事は素晴らしかった。改造人間と変身の概念が映像上では作り切れなかったにしても、仮面と戦闘服という表現においては、「旧1号」は異形の怪奇性を十分に持ちながら、ヒーローとして成立していました。

『THE FIRST』の造形には出渕裕さんが手を入れていましたが、元々に遡って石ノ森章太郎さんが二次元でデザインしたものをそのまま立体化した、いわば「コミカライズ1号」と「テレビ版旧1号」を比較しても、最初のコスチュームを作り上げた造形屋さんの仕事は素晴らしかった。改造人間と変身の概念が映像上では作り切れなかったにしても、仮面と戦闘服という表現においては、「旧1号」は異形の怪奇性を十分に持ちながら、ヒーローとして成立していました。

「旧1号」のマスクは、ヘルメットに始まり髑髏のデザインを経てバッタの顔立ちへ変遷したことが有名ですが、一歩間違えば・・・いや間違ったから?ヒーローに転じていて、それが無ければ世界征服の尖兵だったわけです。怪奇物という路線で企画された『仮面ライダー』だけに、バッタ型改造人間の姿は二次元デザイン時は生物テイストを滲み出していますが、マスク=仮面の域には少し遠かった気がします。この点において特撮の三次元造形による功績は大きいのです。

「旧1号」のマスクは、ヘルメットに始まり髑髏のデザインを経てバッタの顔立ちへ変遷したことが有名ですが、一歩間違えば・・・いや間違ったから?ヒーローに転じていて、それが無ければ世界征服の尖兵だったわけです。怪奇物という路線で企画された『仮面ライダー』だけに、バッタ型改造人間の姿は二次元デザイン時は生物テイストを滲み出していますが、マスク=仮面の域には少し遠かった気がします。この点において特撮の三次元造形による功績は大きいのです。

『THE FIRST 、THE NEXT』では、仮面という造形、ベルトの機能、戦闘服としての意匠に「ギア」というガジェットをきめ細かく取り入れたことが特色です。趣味的にはクラッシャーをここまでしゃくらせなくてもとも思いますが、「ホッパー」と名付けられる改造人間のいで立ちをよく表現し、これが組織を裏切り正義に転じると「仮面の男」としてヒーロー性が前面に出てくる。もとのデザインが秀逸なだけに、出渕デザインも古さを感じさせません。

『THE FIRST 、THE NEXT』では、仮面という造形、ベルトの機能、戦闘服としての意匠に「ギア」というガジェットをきめ細かく取り入れたことが特色です。趣味的にはクラッシャーをここまでしゃくらせなくてもとも思いますが、「ホッパー」と名付けられる改造人間のいで立ちをよく表現し、これが組織を裏切り正義に転じると「仮面の男」としてヒーロー性が前面に出てくる。もとのデザインが秀逸なだけに、出渕デザインも古さを感じさせません。

いつからか、仮面ライダー〇〇の造形は「モビルスーツ化」してしまったように思えてならないのですが、平成のシリーズが既に昭和の作品群を数で凌駕し、令和のライダーも二人目の主役が登場してくるなかで、様々なしがらみでそうなったのでしょう。もはや改造人間という素体の起用は困難だとも言われるけれど、あのごちゃごちゃしたスーツでよくあれだけ動き回れると感心します。でも、このヒーローの戦闘服や仮面は、程よい軽快さが肝心ではないかと考えます。

いつからか、仮面ライダー〇〇の造形は「モビルスーツ化」してしまったように思えてならないのですが、平成のシリーズが既に昭和の作品群を数で凌駕し、令和のライダーも二人目の主役が登場してくるなかで、様々なしがらみでそうなったのでしょう。もはや改造人間という素体の起用は困難だとも言われるけれど、あのごちゃごちゃしたスーツでよくあれだけ動き回れると感心します。でも、このヒーローの戦闘服や仮面は、程よい軽快さが肝心ではないかと考えます。

門を開けたらそこにラーメン(ンなわきゃない)

遂に開いたゲートの先に

どうやら新月さんと風花さんがSSレイドで最後に残った「ゲート」に辿り着いたようです。

わかってしまえば大したことのないところにあるこの課題は、それゆえ「施設隠すにゃ街の中」という発想で・・・はなく、実は偶然通りかかって、通り過ぎてしまって引き返した場所でした。

ここはゲートです。辿り着いちゃったらゲートは開くのです。そういういたずら心で、あおいろさんから2015年に「真のオーラス」課題を預かっています。本日届いた新月さんたちの攻略リポートによってSSレイドが完了したので、ゲートは登り龍の道へとつながるのです。

あ、そうそう。いいタイミングでここまで来たので、上記のお話とは別に予告しときます。

2021年1月、SSSレイドをスタートさせますので、よしなに!

またまたこんなものーって、つい・・・

東北出張よりも前の話です。翌日を在宅仕事にしたのでその日の昼飯を調達しておかねばと、帰宅時にローソンに立ち寄ったら、坂内食堂監修と称する喜多方ラーメンがレンチンものとして売られていました。

東北出張よりも前の話です。翌日を在宅仕事にしたのでその日の昼飯を調達しておかねばと、帰宅時にローソンに立ち寄ったら、坂内食堂監修と称する喜多方ラーメンがレンチンものとして売られていました。

またまたー、こんなもの、監修が入ったからって公約数と妥協点がどのくらいか考えたらハードル低いだろうに。とか思いながら手に取ってしまう判断の甘さ(笑)

作り方も何もあったもんじゃないレンチンですが、麺は適度な弾力を持ったちぢれ麺がちゃんと再現されていました。叉焼、メンマは幾分薄味設定のうえ、よくこれで本家が通したなあという出来栄え。スープは・・・こんなんだった? チェーン店のあれは、本家とは明らかに異なる(でも好みの味)と思っているので、何とも言えません。すいません、喜多方にはしばらく行っていないので正しくリポートできません。まあこの手のものとしては美味かったですよ。

作り方も何もあったもんじゃないレンチンですが、麺は適度な弾力を持ったちぢれ麺がちゃんと再現されていました。叉焼、メンマは幾分薄味設定のうえ、よくこれで本家が通したなあという出来栄え。スープは・・・こんなんだった? チェーン店のあれは、本家とは明らかに異なる(でも好みの味)と思っているので、何とも言えません。すいません、喜多方にはしばらく行っていないので正しくリポートできません。まあこの手のものとしては美味かったですよ。

ニッコーが出していた「オフロードランナー」は、他の電動ラジコンがコンバーチブルをベースとしたピックアップトラックタイプであったのに対して、珍しいことに単なるハードトップではなくレジントップのラインを見られる商品でした。壱、弐で紹介したラジコンと異なり、グリルガードは(かっこわるいので撤去してしまっていますが)いわゆる丸パイプを曲げ加工した一般的なものが設計上の基となっています。他の商品はオートエキスポのガードが参考になっていました。

ニッコーが出していた「オフロードランナー」は、他の電動ラジコンがコンバーチブルをベースとしたピックアップトラックタイプであったのに対して、珍しいことに単なるハードトップではなくレジントップのラインを見られる商品でした。壱、弐で紹介したラジコンと異なり、グリルガードは(かっこわるいので撤去してしまっていますが)いわゆる丸パイプを曲げ加工した一般的なものが設計上の基となっています。他の商品はオートエキスポのガードが参考になっていました。

オフロードランナーも絶版になりましたが、2006年になって三代目エスクード右肩上がりの頃、突然、R.C.D社の「Tourist」という商標で復刻してきました。前作と異なる点はヘッドライトがシールになったことと、屋根にルーフポッド(使えませんが)を2連装で載せていること。オフロードランナーでは使用周波数帯が2種類ありましたが、こちらは40MHzのみで、復刻はしたものの需要が縮小していることも感じさせました。

オフロードランナーも絶版になりましたが、2006年になって三代目エスクード右肩上がりの頃、突然、R.C.D社の「Tourist」という商標で復刻してきました。前作と異なる点はヘッドライトがシールになったことと、屋根にルーフポッド(使えませんが)を2連装で載せていること。オフロードランナーでは使用周波数帯が2種類ありましたが、こちらは40MHzのみで、復刻はしたものの需要が縮小していることも感じさせました。

電動ラジコン以外の有線リモコンやモーター式で勝手に走らせるものなど、無いないといわれながらもエスクードの玩具はそこそこ出ていたのですが、中にはホンダのHマークを堂々とボンネットに貼っているとほほなものもありました。玩具の性格上、どれもこれもビッグフット仕様であったことが、そのスケールによっては似合わなかったし、「エスクード」という銘柄は一つも無く、同じシャーシを使ったジムニーは「ジムニー」として売られていたのが哀しい話です。

電動ラジコン以外の有線リモコンやモーター式で勝手に走らせるものなど、無いないといわれながらもエスクードの玩具はそこそこ出ていたのですが、中にはホンダのHマークを堂々とボンネットに貼っているとほほなものもありました。玩具の性格上、どれもこれもビッグフット仕様であったことが、そのスケールによっては似合わなかったし、「エスクード」という銘柄は一つも無く、同じシャーシを使ったジムニーは「ジムニー」として売られていたのが哀しい話です。

しかしリアルスタイルの製品が無かったわけではなく、系統は異なりますが2005年の東京モーターショーにタイアップして企画されたコーヒー飲料メーカーのインターネット上ガシャポンくじで、ラインナップにデビュー直後の三代目がラインナップされました。三代目はなかなか手厚く販売戦略のあの手この手を仕掛けていたのです。まあ対象の缶コーヒーをいくら買ってもどれほどくじを引いても当たらない、ユーザー泣かせの景品でした。

しかしリアルスタイルの製品が無かったわけではなく、系統は異なりますが2005年の東京モーターショーにタイアップして企画されたコーヒー飲料メーカーのインターネット上ガシャポンくじで、ラインナップにデビュー直後の三代目がラインナップされました。三代目はなかなか手厚く販売戦略のあの手この手を仕掛けていたのです。まあ対象の缶コーヒーをいくら買ってもどれほどくじを引いても当たらない、ユーザー泣かせの景品でした。

謎の科学特捜隊 拾遺

科学特捜隊員は、平時勤務においては青いブレザーとグレーのスラックススタイルで仕事をしていますが、怪事件や対怪獣出動時にはオレンジ色の隊服に一瞬で早着替えします。その描写は、スラックスの裾からファスナーを開いて、スラックスの生地が上方に引っ張り上げられる部分のみ確認でき、スラックスの下に隊服を重ね着していて、黒のブーツも平時から履いていることがわかります。なるほどー、と感心している場合ではなく、これこそが科特隊最大の謎なのです。

科学特捜隊員は、平時勤務においては青いブレザーとグレーのスラックススタイルで仕事をしていますが、怪事件や対怪獣出動時にはオレンジ色の隊服に一瞬で早着替えします。その描写は、スラックスの裾からファスナーを開いて、スラックスの生地が上方に引っ張り上げられる部分のみ確認でき、スラックスの下に隊服を重ね着していて、黒のブーツも平時から履いていることがわかります。なるほどー、と感心している場合ではなく、これこそが科特隊最大の謎なのです。

便宜的に「出動時の隊服」と呼びますと、こちらは男女同一の仕様です。しかしフジ・アキコ隊員は平時勤務はスカートなのです。えっ、なにそれ、隊服の方を膝上までまくり上げているとか?(しかし靴はブーツじゃないのよ)。ここでこの話は詰んでしまうのですが、男衆にしても、ブレザー何処へ行ってしまうんだ? といった不思議があり、設定では青服がそのまま隊服になるとも云われているけれど、どうみてもリバーシブルでもなさそうです。

便宜的に「出動時の隊服」と呼びますと、こちらは男女同一の仕様です。しかしフジ・アキコ隊員は平時勤務はスカートなのです。えっ、なにそれ、隊服の方を膝上までまくり上げているとか?(しかし靴はブーツじゃないのよ)。ここでこの話は詰んでしまうのですが、男衆にしても、ブレザー何処へ行ってしまうんだ? といった不思議があり、設定では青服がそのまま隊服になるとも云われているけれど、どうみてもリバーシブルでもなさそうです。

ここは寛容に解釈して、スラックスもブレザーもベルト周りのどこかに瞬時に吸引収納され隊服が現れるとしか思えないのですが、よくよく見ているとブレザー時のネクタイがアイボリーで、隊服になるとエンジになってしまう。ネクタイごときにわざわざ偏光機能か発色を変える生地まで使っているというのは、この早着替え仕様も含めて歴代で最も贅沢な装備だと言えます。しかしこのような構造で、簡易宇宙服にもなるというのはものすごい生地と縫製技術です。

ここは寛容に解釈して、スラックスもブレザーもベルト周りのどこかに瞬時に吸引収納され隊服が現れるとしか思えないのですが、よくよく見ているとブレザー時のネクタイがアイボリーで、隊服になるとエンジになってしまう。ネクタイごときにわざわざ偏光機能か発色を変える生地まで使っているというのは、この早着替え仕様も含めて歴代で最も贅沢な装備だと言えます。しかしこのような構造で、簡易宇宙服にもなるというのはものすごい生地と縫製技術です。

それにしても、ハヤタは平時と隊服時で、ベータカプセルの収納場所が変わったりしないのか? と、わざと「例のシーン」を引き合いに出しますが、昔は気が付かなかったけれど、配信やソフトで繰り返し観られるようになった現在、ハヤタはスプーンを置いて屋上に走り出していることが、今ではもうあちこちのファンが指摘するようになりました。実相寺昭雄さんのアドリブ演出で場面がつながらなくなった。のは事実ですが、ここも謎として楽しむべきシーンでしょう。

それにしても、ハヤタは平時と隊服時で、ベータカプセルの収納場所が変わったりしないのか? と、わざと「例のシーン」を引き合いに出しますが、昔は気が付かなかったけれど、配信やソフトで繰り返し観られるようになった現在、ハヤタはスプーンを置いて屋上に走り出していることが、今ではもうあちこちのファンが指摘するようになりました。実相寺昭雄さんのアドリブ演出で場面がつながらなくなった。のは事実ですが、ここも謎として楽しむべきシーンでしょう。