10年も前のコンデジ買うおバカ。 ・・・スマホ機種変更した方が良くね? でも何となく〝カメラ〟の方が好きなのよね。 当分Cyber-shotと2台使いだわ。

2004年の本日、新潟県中越地震が発災しました。8月から準備を始めていた、11月の妙高高原でのつくばーど®を初開催するすぐ前のことで、掲示板のログは消えていますが当時のメール記録に「開催していいものかどうか」などのやり取りが残っています(まあ開いたんだけどね)

2004年の本日、新潟県中越地震が発災しました。8月から準備を始めていた、11月の妙高高原でのつくばーど®を初開催するすぐ前のことで、掲示板のログは消えていますが当時のメール記録に「開催していいものかどうか」などのやり取りが残っています(まあ開いたんだけどね)

1996年に地震の震度計測が改正されてから初めての震度7(阪神淡路大震災以来だと2度め)という大災害でした。

2007年夏にも中越沖地震があり、中越地方は比較的短期間で大きな被害を受けていますし、今でも復興しきれない山間部があると聞いています。その後に東日本大震災や熊本地震、北海道胆振東部地震が起きて、今また能登半島地震、豊後水道地震など絶え間なく日本列島を襲っています(これ以外にも近年こんなに起きています)

自分自身が修羅場を経験して、靴を履いたまま寝起きしていた東日本大震災のことも、そろそろ話題に上らなくなっているように、災害の記憶の風化は防げないようです。そんななか、2014年の広島での土砂災害あたりから、地震に限ったことではないハザードリスクを自宅周辺で考える必要が出てきまして、時々落ち着かなくなります。

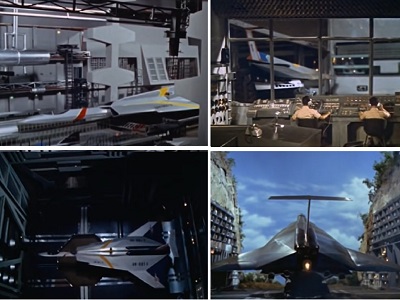

「マイティジャック」の名シーンである出航場面は、オープニング映像としても有名ですが、第一話ではそのオープニング前のアバンで見せつけていました。これは1968年の映像で、円谷特撮としては前年の「ウルトラセブン」において、ウルトラホークの出撃シーンが先達として、遡れば「ウルトラマン」のジェットビートルといった映像の試みもありました。万能戦艦の出航は、それが全長235mという巨大さを表現する意図がうまくまとめられていたと思っています。

「マイティジャック」の名シーンである出航場面は、オープニング映像としても有名ですが、第一話ではそのオープニング前のアバンで見せつけていました。これは1968年の映像で、円谷特撮としては前年の「ウルトラセブン」において、ウルトラホークの出撃シーンが先達として、遡れば「ウルトラマン」のジェットビートルといった映像の試みもありました。万能戦艦の出航は、それが全長235mという巨大さを表現する意図がうまくまとめられていたと思っています。

先に撮られているウルトラホークについては、まさしく「サンダーバード」を意識したカット割りに、管制室の実景を合成するといった凝りようですが、1号が全長40m級の大型機には見えにくい感も無かったわけではありません。それが235mにもなると、どこに置いてあってどんなプロセスで動き出して・・・などの場面設計と同時に、スケール感も考慮しなくてはならない。これを海底ドックから始めるとなると、そこまでMJメンバーはどうやって移動するか、ドックへの注水の水量をどのように見せるかまで積み上げる必要があり、それらがこの番組最高の見どころになっています。

ただし、東京の某所に集合をかけられ、メンバーがあちこちからそこへ駆けつけ、秘密裏に作られた移動レールカーで三浦半島まで移送され、ようやく乗り込んでからドック注水してフルゲージを待って出航し、離水するまで13分とちょっと。

ありえねー(笑)

ここからです。一度飛んでしまうと、敵組織が虎の子の空中戦艦を出してきてもスケール感が速度感の阻害要因になり、ミサイルの撃ち合いがまた凡庸になってしまいます。あまつさえメンバーが事件解決するためには艦外で戦わねばならないので、万能戦艦の出番は削られてしまいます。スパイアクションは面白かったけれど、僕らはたぶん、もっとたくさんのアングルから万能戦艦の活躍を見たかったのです。

これは次作の「戦え!マイティジャック」になっていくらか改善されたような気もしますが逆に、怪獣だの宇宙人だの巨大ロボだのをぞくぞく登場させやがって(笑)、子供をなめてんのかこのやろーっ という反感も持つのです。つまるところ「ウルトラ」以上にドラマと特撮を融合させるシリーズ構成者が必要で、脚本自体に関与していかないと、物語をもたせる尺は成立できないという大きな問題が見えているわけです。

「戦え!」において、そこをどうにか払拭できたと思えるのが、1クールと2クールのつなぎに放送された「マイティ号を取り返せ! 前後編」かなと、100%個人の趣味で引き合いに出してみます。Qの罠に誘い出された源田が艦を離れてしまい奪われてしまう。源田は漂流しながら近くに居合わせたヨットに辿り着き、どこかで見たことのありそうな謎の青年と出逢う。Qの手に落ちた万能戦艦は東京に襲来して霞が関ビルを突き破るなどの暴れ放題だが動力炉の異常で撤退。源田は仲間に叱責され単独で捜索に赴き、ちょっと都合良いけどQの基地を発見。ついでに謎の青年とも再会。しかしQにとらわれ動力炉の制御を迫られるがそこは秘密。

Qも馬鹿ではなく、源田の声を録音して声紋を使った制動起動の音声を流し再び出撃。その頃MJ本部では万能戦艦撃墜用のミサイル発射を決定。源田たちは艦内で銃撃戦をやらかし艦を奪還するもアンチミサイル発射回線を壊してしまい大ピンチ。そこで謎の青年は懐から・・・

多少の尺の都合にめをつむれば、この前後編はドラマと特撮が上手にまとめられています。回線修理のためにペンチを取り出す謎の青年が、ついこの前まで懐から赤いあれを出していた人だったというのも、遊び心全開です。ただこれは、「ウルトラセブン」という基礎情報を刷り込まれていたからこそ面白かったし、万能戦艦の出番が敵の手に落ちてからという、いろいろと禁じ手含みでもあります。強奪ではなく洋上で氷漬けにされるとか、別の客編にはまだ余地があるはずです。

多少の尺の都合にめをつむれば、この前後編はドラマと特撮が上手にまとめられています。回線修理のためにペンチを取り出す謎の青年が、ついこの前まで懐から赤いあれを出していた人だったというのも、遊び心全開です。ただこれは、「ウルトラセブン」という基礎情報を刷り込まれていたからこそ面白かったし、万能戦艦の出番が敵の手に落ちてからという、いろいろと禁じ手含みでもあります。強奪ではなく洋上で氷漬けにされるとか、別の客編にはまだ余地があるはずです。

2004年10月21日、先代とるねーどらすかるが384400キロを走り抜き、地球から月の軌道まで到達しました。夕暮れ時の霞ヶ浦左岸は、月齢7.42の上弦の月を天空にあおぐ秋らしい風景でした。この個体には翌年の10月は巡ってこなかったのですが、当時の走らせ方で新車登録から9年を費やしてこの距離までたどりついています。いまどき三代目エスクードでも30万キロを越えた個体は存在しますが、この頃はまあ偉業だったのです。

2004年10月21日、先代とるねーどらすかるが384400キロを走り抜き、地球から月の軌道まで到達しました。夕暮れ時の霞ヶ浦左岸は、月齢7.42の上弦の月を天空にあおぐ秋らしい風景でした。この個体には翌年の10月は巡ってこなかったのですが、当時の走らせ方で新車登録から9年を費やしてこの距離までたどりついています。いまどき三代目エスクードでも30万キロを越えた個体は存在しますが、この頃はまあ偉業だったのです。

205年9月から走り出したBLUEらすかるは、乗り出し時に約8万キロのおまけがついていたことから、6年半でこの距離に達していますが、実質的に384400キロを還ってくる復路にはやはり9年が必要でした。そうこうしているうちにあの夕暮れから20年です。本日の月齢は18.3。先週、スーパームーンのハンターズムーンを過ごし、二番機は938000キロを刻みました。今夜は月の出も遅い寝待月。月まで走ったエスクードの話はもう誰も知らない時代です。

205年9月から走り出したBLUEらすかるは、乗り出し時に約8万キロのおまけがついていたことから、6年半でこの距離に達していますが、実質的に384400キロを還ってくる復路にはやはり9年が必要でした。そうこうしているうちにあの夕暮れから20年です。本日の月齢は18.3。先週、スーパームーンのハンターズムーンを過ごし、二番機は938000キロを刻みました。今夜は月の出も遅い寝待月。月まで走ったエスクードの話はもう誰も知らない時代です。

もう組み立て塗装済み完成品でなけりゃ購入できんわ。と思っている矢先にビークル系合体ロボがぞろぞろとリリースされまして、これがまた僕の気に入っている「救急戦隊」なもんだから特別始末が悪い。ビクトリーロボ、ライナーボーイ、グランドライナー、ビクトリーマーズと全部スーパーミニプラの再販ですよ。このうえ基地にあたるベイエリア55とかマックスエリアなんかまで出されたらもう手に負えません(既に負えてません)

もう組み立て塗装済み完成品でなけりゃ購入できんわ。と思っている矢先にビークル系合体ロボがぞろぞろとリリースされまして、これがまた僕の気に入っている「救急戦隊」なもんだから特別始末が悪い。ビクトリーロボ、ライナーボーイ、グランドライナー、ビクトリーマーズと全部スーパーミニプラの再販ですよ。このうえ基地にあたるベイエリア55とかマックスエリアなんかまで出されたらもう手に負えません(既に負えてません)

何が手に負えないかって老眼についてはもとより、パーツが小さくて組み立て自体がやりにくくてどうしようもないのです。さてこんなに届いちゃって箱のまま置いといたら嵩張るし雫さんに怒られる・・・というときに、出来上がったマイナンバーカードの受け取りで霙が帰省してきたので、丸投げ。

何が手に負えないかって老眼についてはもとより、パーツが小さくて組み立て自体がやりにくくてどうしようもないのです。さてこんなに届いちゃって箱のまま置いといたら嵩張るし雫さんに怒られる・・・というときに、出来上がったマイナンバーカードの受け取りで霙が帰省してきたので、丸投げ。

「まさかこんなことで遭うと労働の憂き目にあうなんて!」

この記事とは関係ない話ですが、先ほどこんな人からメールが来ましたよ。

雷蔵さんは何歳になったんだ? 俺は5,900歳さ! 雷蔵さんにとって、素敵な1年になるように、今日は特別にお祝いの応援メッセージを送るぜ! ウルトラマンゼロとの約束ごとを伝えるぞ! これからも、あきらめずに挑み続けること。 そして、自分のことを大切にしてあげること。 俺がセブンの親父や仲間たちに支えられているように、雷蔵さんも家族や周りの人たちに、 きっと見守られているはず。 周りとの熱い絆を信じる限り、雷蔵さんにも決して限界はねぇ! もし辛いことがあったら、俺たちウルトラヒーローのことを思い出してくれ。 俺や、仲間たちが持つ光のエネルギーを届けに行くぜ! いつまでも、雷蔵さんの心にある光のエネルギーを大切にしてくれ! また会える日を楽しみにしているぜ。素晴らしい1年にしような!! M78星雲・光の国より 宇宙警備隊 ウルトラマンゼロ

ありがたいけど・・・

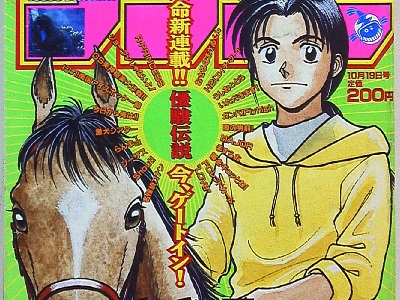

1994年の10月に連載が始まったので、「じゃじゃ馬グルーミン★UP!」もいつの間にか40年の歳月を過ごしています。物語は1995年3月からスタート、最終回は99年6月に完結(連載終了は2000年)しており、競馬を題材とした漫画は他にもあるなかで、競走馬を育成する牧場が主体となった作風は独特のものです。ゆうきまさみさん自身が当時「馬を描くのは難しい」と語っていましたが、ブリーダーを通して競走馬やら競馬そのものやらの世界をけっこうわかりやすく読ませてもらえました。

1994年の10月に連載が始まったので、「じゃじゃ馬グルーミン★UP!」もいつの間にか40年の歳月を過ごしています。物語は1995年3月からスタート、最終回は99年6月に完結(連載終了は2000年)しており、競馬を題材とした漫画は他にもあるなかで、競走馬を育成する牧場が主体となった作風は独特のものです。ゆうきまさみさん自身が当時「馬を描くのは難しい」と語っていましたが、ブリーダーを通して競走馬やら競馬そのものやらの世界をけっこうわかりやすく読ませてもらえました。

「じゃじゃ馬」の主な舞台は北海道ですが、こちらの地元の茨城県にもちょっと出てくる美浦トレーニングセンターあります。連載の最中、トレセンでは2台のエスクードが公用車として存在していました。初代の1型とノマドの初期型で、JRAカラーに仕立てられた特注車でしたが、さすがに今では現役を退いていて跡形もありません。漫画の劇中にも、残念ながらエスクードは登場しませんでした。まあそれはそれとして、久しく手に取っていないので、読み返したくなっている一作です。

「じゃじゃ馬」の主な舞台は北海道ですが、こちらの地元の茨城県にもちょっと出てくる美浦トレーニングセンターあります。連載の最中、トレセンでは2台のエスクードが公用車として存在していました。初代の1型とノマドの初期型で、JRAカラーに仕立てられた特注車でしたが、さすがに今では現役を退いていて跡形もありません。漫画の劇中にも、残念ながらエスクードは登場しませんでした。まあそれはそれとして、久しく手に取っていないので、読み返したくなっている一作です。