撮影自体は6月にクランクインして先日アップしたそうで、編集やらエフェクトやら音声やらの作業が続き、年内には完成するらしいです。

撮影自体は6月にクランクインして先日アップしたそうで、編集やらエフェクトやら音声やらの作業が続き、年内には完成するらしいです。

さてしかし、これどんな形態でスクリーンに登場するのか。

マニアでしょ?と言われても否定する必要がないほど特撮番組も映画もアニメーションも好きな僕ですが、そういう人生にどこでどのように転落(おいおい)の一歩を踏んだかといえば、当然、受動的なファーストコンタクトでした。それが1964年の7月です。ピンポイントに19日ではなかったと思いますが、叔父が(後にウルトラを押し付けてくるあの叔父ね)彼の父親、つまり僕の祖父に言われて新潟地震のグラフ誌を町に一軒しかなかった本屋に買いに行かされ、そのとき貰った小遣いで一緒に買ってきた週刊少年キングなので、要因は19日にあるのです。

この少年キングに掲載されていたのが「サイボーグ009」の第1回目で、おそらくこの雑誌を偶然にも読んでしまったことが009との出会いを通した、SFとの邂逅です。他の連載はほとんど覚えていませんが、戦中派である親世代からの刷り込みによる「0戦はやと」は記憶にあります。

よもや。ね、それがスタートラインになって震災の直前に原作者の故郷である宮城県に転勤して、現在に至るウルトラ以上の長い年月、009を遠かったり近かったりの場所で読み続けるなどとは、幼稚園にも届いていない小僧に予感できるわけがありませんが、そうなってしまいました。この間、日本におけるSFの定義づけにもいろいろあったらしいですが、現実を超越して科学的にも空想できるあらゆるジャンルは、全部SFとして飲み込める資質を持ちえたような気がします。

よもや。ね、それがスタートラインになって震災の直前に原作者の故郷である宮城県に転勤して、現在に至るウルトラ以上の長い年月、009を遠かったり近かったりの場所で読み続けるなどとは、幼稚園にも届いていない小僧に予感できるわけがありませんが、そうなってしまいました。この間、日本におけるSFの定義づけにもいろいろあったらしいですが、現実を超越して科学的にも空想できるあらゆるジャンルは、全部SFとして飲み込める資質を持ちえたような気がします。

しかしこれも肯定論で言うことですが、どんな人間に影響されるかで人生のある程度は塗りこめられているなあと、自分の叔父について思うのです。彼が「0戦はやと」や「少年忍者部隊月光」を読んでいなければ、我が家には少年キングが山積みになることもなかったのです。

でもって、珍しく定時で仕事を終えてパソコンを切り替えてみれば、完全新作・三部作のニュース。

でもって、珍しく定時で仕事を終えてパソコンを切り替えてみれば、完全新作・三部作のニュース。

もう勝手にやってください。な設定とデザインですが、こりゃもう同人誌レベルだねえ。

50年前の今日も日曜日でした。僕は「ウルトラQ」の怖くて不快な呪縛から解放され、日曜日は夕方になると「サンダーバード」のメカニックメカニックまたメカニックな迫力が楽しみ。しかし「Q」の大ファンだった当時まだ高校生でプロレスにも傾倒していた叔父は「マグマ大使」を見るぞとチャンネル権を譲らない。「マグマ」は月曜日の放送ですから僕の見たい番組とは被りませんが、マグマの造形がとにかくいやで、いかにロケット形態が出ようとも見せられるのが苦痛でした。

50年前の今日も日曜日でした。僕は「ウルトラQ」の怖くて不快な呪縛から解放され、日曜日は夕方になると「サンダーバード」のメカニックメカニックまたメカニックな迫力が楽しみ。しかし「Q」の大ファンだった当時まだ高校生でプロレスにも傾倒していた叔父は「マグマ大使」を見るぞとチャンネル権を譲らない。「マグマ」は月曜日の放送ですから僕の見たい番組とは被りませんが、マグマの造形がとにかくいやで、いかにロケット形態が出ようとも見せられるのが苦痛でした。

その叔父が、日曜日の夜7時から新番組を見る、つまり家族内のチャンネル権を占有するため、朝から家事手伝いを率先して引き受け、そのまた手伝いを有無を言わさず申し付けられたのが僕。概略は省きますがとばっちりです。

そうして夜7時。ニュースを見ないのかといぶかる祖父母(ったってまだ若い)を尻目に、まあだしに使われた形で叔父とともに「ウルトラ作戦第一号」を目にしたのでした。

サンダーバードの救助メカに比べると、なんだか嘘っぽいなーと感じながらもいきなり事故に巻き込まれて墜落炎上しちゃうパトロール機(名前なんか知らないもん)、捜索に出動する別の機体(なにしろ名前わかんないもん)、それが運んでくる潜航艇と(だって・・・しつこい)、これらの映像には食い入るように見入ってしまいました。が、後半はなんだか変な怪獣と、つるっとした変な宇宙人がプロレスを繰り広げてしまい、かなりがっかりしたというのが、今に残る記憶です。

サンダーバードの救助メカに比べると、なんだか嘘っぽいなーと感じながらもいきなり事故に巻き込まれて墜落炎上しちゃうパトロール機(名前なんか知らないもん)、捜索に出動する別の機体(なにしろ名前わかんないもん)、それが運んでくる潜航艇と(だって・・・しつこい)、これらの映像には食い入るように見入ってしまいました。が、後半はなんだか変な怪獣と、つるっとした変な宇宙人がプロレスを繰り広げてしまい、かなりがっかりしたというのが、今に残る記憶です。

その後数年にわたり、僕の周囲にはジェットビートルだとかウルトラホークだとかのプラモデルがずらっと並ぶのです。しかし考えてみてください。そんなものを幼稚園に通い小学校に上がるような年頃の坊主が作れるわけがない。二人の叔父や親父が面白がって買い求めてきては自分たちで作って、それを僕に与えていたのです。それでもがっちりと刷り込まれてしまったウルトラという記号は、その後の成長に大きな影を落としていくのでした。

そうなのです。この半世紀、ウルトラマンなどどうでもよくて、脇を固めるウルトラメカニックや、仮面ライダーそっちのけでサイクロンの雄姿や、それらが少しでもかっこよく演出されているシーンを心待ちにしてきたように思います。そんなシリーズが50年も続いているとは。そして聞くところによると、霙の大学にもウルトラをはじめとする特撮技術の研究を仕事としている中堅の教授がいらっしゃるとか。まさかですね、来年あたりその授業が履修されたりしたら、変な因果の糸車がこんがらがりそうです。

過去エピソードのリピートを交えながらも、ギンガやエックスといった新機軸のウルトラマンを繰り出してきた「ウルトラマン列伝」と、続く「新ウルトラマン列伝」が早朝の枠であったのに対し、昨日放送開始された「ウルトラマンオーブ」は午前9時台に持ってきた。これは番組の持つ力が評価されたからでしょう。

過去エピソードのリピートを交えながらも、ギンガやエックスといった新機軸のウルトラマンを繰り出してきた「ウルトラマン列伝」と、続く「新ウルトラマン列伝」が早朝の枠であったのに対し、昨日放送開始された「ウルトラマンオーブ」は午前9時台に持ってきた。これは番組の持つ力が評価されたからでしょう。

いま、対象年齢の子供たちがこの時間枠をリアルタイムでテレビの前に座れるのかどうかは知りませんが、夏休みのタイミングも近づいているし、テレビ局としては英断とサービスの一打だと思われます。

ギンガ、エックス。特にウルトラマンエックスの造形やパワーアップに関しては「モビルスーツやアーマードじゃあるまいし」と、アンドロメロス時代と比べても鎧の大仰さにあきれましたが、オーブは過去のウルトラマン2人分を任意に組み合わせてタイプ別のオーブに変身するという、スタンダードバリエーションの時点で凝りに凝っている造形です。

というか、素体となるウルトラマン自身が無い?というところが驚きです。こういうのは今までありそうで無かった。と言いたいのだけれど、複数の能力体を同時に、な変身といえば、「レインボーマン」が後半取得した「合体の術」がひとつの原型でしょう。レインボーマン自身、ダッシュ1から7まできわめて特徴的な化身でしたが、能力も限定されていただけに、合体の術によって2つの化身の能力を加えたダッシュ7の誕生(額の文様が変わるだけだけど)は斬新でした。

オーブは造形ごと丸々変わる。コスト的に着ぐるみづくりの負担が軽くなったとも思えませんが、大盤振る舞いです。出足は3タイプですが今後どれだけバリエーション展開するのか。これを思うと、出され過ぎで覚えられなくなりそう(すでに各タイプの名前がまだ覚えられない)。1人で複数タイプの事例としては、仮面ライダークウガが11タイプくらい? オーブでこれに並ぶとすると、過去ウルトラマンを含め30体を越えることになるのです。

しかし主人公がネクサス的に何か背負ってるっぽいけど、それを打ち消す破天荒さはちょっとのけぞりました。なんかもう、「早川健とヤマトタケシとトッキュウ6号の力お借りします!」てなもんです。

ウルトラシリーズ放送開始50周年の企画として進められてきた感謝祭による名作、人気怪獣の投票結果が、いよいよ本日発表となるようですが、自分で思い出した「名作回」もいくつか、中間発表時に残っていました。この投票がなぜ「ウルトラQ」から「ウルトラマンレオ」までで範囲指定されたのかは解せませんが、まあ言われてみればしみじみと見ていたのはその辺まで(よくよく考えてみると、「エース」からは毎回見ていなかった)だったかもしれません。

ウルトラシリーズ放送開始50周年の企画として進められてきた感謝祭による名作、人気怪獣の投票結果が、いよいよ本日発表となるようですが、自分で思い出した「名作回」もいくつか、中間発表時に残っていました。この投票がなぜ「ウルトラQ」から「ウルトラマンレオ」までで範囲指定されたのかは解せませんが、まあ言われてみればしみじみと見ていたのはその辺まで(よくよく考えてみると、「エース」からは毎回見ていなかった)だったかもしれません。

そんなわけで、シリーズ7作品から秀作を探し出してみると、一番迷うのは「帰ってきたウルトラマン」の内容でした。世に言う「傑作選」を除外しても、二つといわず六つくらい好きな話があるし、近未来の地球(初代やセブン)ではなく現代にウルトラマンがいるとこうなんだ。というイメージの近さがあります。それは初代、セブンの中からも多数の秀作を抽出できるのですが、書き始めたらきりがないので絞ります。

バルンガ(ウルトラQ)

厳密にいうとオリジナルではなくて、海外のSF小説に元となるアイデアが存在するのですが、とにかく何やっても攻撃が吸収されバルンガの成長を促すだけという打つ手のない状況に、最後の手段で太陽に追い出して腹をこわすほど食い尽くさせ自滅させようと思いつく展開。えっ、太陽を食い尽くされちゃったらどうするの? と、本気でぞっとしたのがなんとなくトラウマ化してました。後にたがみよしひささんが「滅日」の中でこのモチーフを出してきた(こちらはヒトの無意識の産物)ときには、トラウマどころか「おーバルンガだー」と喜ぶくらいには克服してますが。

さらばウルトラマン(ウルトラマン)

超人の活躍の最後をどう描くか。そこに尽きる回。そしてウルトラマンが決定的に負けたというエポック、物語の途中にインサートされていたバラージの伝説を裏付けるように、超人が「彼」一人ではなかったという世界観の広がり、「彼」が去ったあとハヤタの記憶もファーストコンタクトの時点で欠落している結末。とまあ今だからそのように論ずることができるのだけれど、超人でも勝てなかったのにハンドガンから発射した小型弾頭でゼットンがやられちゃうってそりゃないぞと、子供心には思った。

狙われた街(ウルトラセブン)

怖い物語でした。侵略者が無言で街を混乱に陥れていくならこれはありだなと。しかも人間同士の信頼感を破壊していこうとするメトロン星人に対する、ナレーションのカウンターメッセージが「われわれ人間はまだそれほどお互いを信頼しあっていない」と告げるところがまた子供として不快に陥る怖さもあった。いずれにしてもチブル星人の「アンドロイド0指令」と双璧をなす作戦です。と、思っていたんだけど、「酒飲んで人を傷つける事件のほうが、煙草のトラブルで殺人まで、というケースより絶対に多い」と、今だとちゃぶ台ひっくり返して否定したい。

ウルトラ特攻大作戦(帰ってきたウルトラマン)

子供のころから「自然災害と戦うウルトラマン」の構図をよくイメージしていました。それはシーモンスとシーゴラス戦で津波、竜巻を描いていますが、台風そのものに対して岸田や坂田が唱える論理のアプローチが面白かった。MATが彼らなりに作戦を立案し怪獣を押さえ込む場面もある。それが成功しなかったのは不可抗力でしかない。惜しむらくはバリケーンという怪獣を出さずに、嵐そのものと戦う姿を見たかった。でもウルトラマンってバリアで防いじゃうからなあ。

さようなら夕子よ、月の妹よ(ウルトラマンエース)

制作サイドのいろいろな事情が重なっての南夕子降板を、ドラマの上でこれほど斬新に構築してしまうところに、ある意味俳優への思いやりが感じられた。いや、ありえないですよ月星人なんて。だけど輝夜姫という先人もあるわけだし。なにしろ「エース」という作品はTAC内部での初期の隊員間信頼度が低すぎることと、歴代のウルトラマンを危機に陥れ(タロウもだけど)視聴者を食いつかせようとする意図が嫌いだったので、「エース」の枠を削って「帰ってきた」からもう1話書き出したいところです。

ウルトラ父子(おやこ)餅つき大作戦!(ウルトラマンタロウ)

「ウルトラマンタロウ」は、タロウなんて名前からしておとぎ話のウルトラだと解釈していたので、「エース」の苦肉の策設定(南夕子)をこうも鮮やかに再登場させてしまうところに拍手でした。いや、おとぎ話だと思って見てなかったらまあ耐えられない。ところで、あの移動体通信会社のCМの三太郎シリーズに、ウルトラマンタロウも出てきてくれないものでしょうかね。今年こそそういうタイミングだよね。

セブンが死ぬ時! 東京は沈没する!(ウルトラマンレオ)

うんざりするほどスポコン路線が始まるとは思いもよらず、異星人同士がまったくの異星で邂逅する幕開けが「何が始まる?」と期待させた初回。ただもうなんでこんなに終末説投影するような暗い重いスタートを切るのかなあと憂鬱になる第1話でもありました。それにしてもウルトラマンレオの角の造形はかなりの秀作だと思います。全然獅子の鬣には見えないんだけどね。

秀作なウルトラ怪獣

↑なんでデカ文字・・・まあ要するにゴジラ型怪獣ではない造形の斬新なところがいいのです。特にペスターは落書きもしやすい形でした。タッコングは・・・冷静に考えればどこがタコなんだよと突っ込み入れるべき姿かたちですが、あれほどかっこいいタコは見たことがない。

円谷英二さんが故郷・福島県須賀川を離れ上京したのが大正5年、つまりちょうど100年前のことでした。この上京は、パイロットを志して日本飛行学校へ入学するためのもの。しかし学校自体が波乱続きで円谷さんは翌年に退学の憂き目に遭います。そこから空を飛ぶというイマジネーションを抱き続け、50年を待たずに特撮技術監督として名を上げていくのは有名な話ですが、上京から50年めというのが、あの「ウルトラQ」誕生の年。

円谷英二さんが故郷・福島県須賀川を離れ上京したのが大正5年、つまりちょうど100年前のことでした。この上京は、パイロットを志して日本飛行学校へ入学するためのもの。しかし学校自体が波乱続きで円谷さんは翌年に退学の憂き目に遭います。そこから空を飛ぶというイマジネーションを抱き続け、50年を待たずに特撮技術監督として名を上げていくのは有名な話ですが、上京から50年めというのが、あの「ウルトラQ」誕生の年。

世に云う「ウルトラシリーズ50周年」という本年は、円谷さんの夢(挫折とそこからの立ち上がり)の戸口から100年という年回りでもあります。

その年の7月、「ウルトラマン」の放送が始まり、また50年が過ぎて、ウルトラマンを継ぐものはあっても越えるものが出てきたかといえば・・・ここは人の主観でまちまちですが、とにかく50年、また50年の夏なのです。

次の50年の世界、ジェフ・トレーシー率いる国際救助隊が活動しているその頃、ウルトラの100周年は既に僕らには体験できない未来であることをいやでも意識させられる年頃になってますが、挫折の一歩から始まった円谷さんの夢は150年経っても語り継がれているのでしょう。

いやそんなのもう古いでしょ。と思ったらあの変な仮面ライダーが通りすがってからまだ7年。7年したら「死語だわなー」と感じていたのに、「海街diary」の連載が10年にもなっておりましたよ。おそるべし季刊連載。機動戦士ガンダム THE ORIGIN(安彦良和さんで月刊)のときに10年かかってましたけど、単純に三分の一ペースな「海街」

それはまあ長く読みたいけれども、こりゃ長くなったらこっちが白内障出たりアルツハイマー出たりでついていけなくなっちゃうかもしれないぞと、そんなことが脳裏をよぎる年頃になっちゃってます。連載の方はまだ2年分くらいの時間が経過した程度でしょうか? 漫画の登場人物ってつくづくうらやましい。

こっちはこの前始まった2016年を、もう半分食いつぶしちゃってますから(なんかね、ことしは個人的にいろいろな年回りなのに、実は忙しいだけで何もできてねーという実感が強い)。

2006年を後日振り返ってみようと思いますが、Bレイドだけでも2月、4月、8月開催という無茶振り。2月と8月にはつくばーど一泊イベントも兼ねています。そればかりか5月に横浜中華街で飯食って次の日天竜川まで走りに出かけたら、翌週は利根川で焼き肉食っていて、6月に富士浅間大社で一眼レフとコンデジを3台かかえて新郎新婦の撮影やってたかと思えば7月にオフロードコースで泥んこになって翌々週に青森まで走ってました。写真記録を見ると、その合間に夜会があったり個人の旅行があったり、俺って仕事してたのか?状態です。

翻って「海街diary」は、連載第1回目を読むために「ラヴァーズ・キス」以来十年ぶりくらいで女性マンガ誌を買に出たのです。作者の吉田秋生さんによれば、海街は鎌倉舞台の2作目で、鎌倉三部作という構想を持っているそうですから、この作品はおそらく次の単行本第八巻で完結するのかもしれません。そのうえで鎌倉舞台の漫画はこのあとも長く引っ張ってもらいそうな予感。しかし・・・なんと言いますか、誰だよこいつ! というほどのアフロ店長の変貌ぶり・・・

「仮面ライダーアマゾンズ」のテレビ放送(BS朝日)が本日より1クール分(2クールめは制作中)オンエアが始まるそうで、ネット配信の方では「眠くなるほどスロースターター」という批判の一方「こういうハードなやつを見たかった」「これぞ仮面ライダー」との講評論もあります。

「仮面ライダーアマゾンズ」のテレビ放送(BS朝日)が本日より1クール分(2クールめは制作中)オンエアが始まるそうで、ネット配信の方では「眠くなるほどスロースターター」という批判の一方「こういうハードなやつを見たかった」「これぞ仮面ライダー」との講評論もあります。

まあ確かに地上波で日曜朝にやっているものよりは、ハードでグロテスク。アマゾンらしいと言えば、らしい。

だけどこれは「仮面ライダー」なのか? という疑問は拭い去れない。もちろん劇中じゃ一言もライダーなんて呼んだりしていませんが。

先の「1号」だって、自分自身の出自があるから仮面ライダーと認知できるだけのことで、仮面ライダーという記号は何を示すのか。そろそろ軸を固めなければならないのでは?

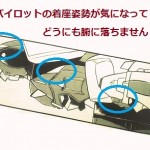

バトルジェットもボルトクルーザーも、ロボになると後頭部にコクピットが位置するため、ロボが直立すると天を向いてしまうから、たぶんコクピット内部がパイロットの足元方向に90度回転するのでしょうけど、ということはコン・バトラーVもボルテスVも目視では戦闘していないってことなんでしょうか。

バトルジェットもボルトクルーザーも、ロボになると後頭部にコクピットが位置するため、ロボが直立すると天を向いてしまうから、たぶんコクピット内部がパイロットの足元方向に90度回転するのでしょうけど、ということはコン・バトラーVもボルテスVも目視では戦闘していないってことなんでしょうか。

ダイモス(これ超電磁ロボではないな)に至っては、トランザーの運転席が額にあるわけですが、パイロットはトライパーなる小型車でダイモスの脚部に乗り込み運転席ブロックがトランザーの操縦室に運ばれる仕組み。

しかしそれでもロボ化したら天に向かって着座し、しかも敵に向かって頭頂部を真正面にするポジションとなります。すると、いっぺん180度水平に回転したのち、さらに90度前方に合わせて倒れ込むということでしょうか。

当時、しみじみと観ていなかったから、こういうところはすっかり記憶が消失していてわかりません。そういうことになると、ライディーンなんかゴッドバードに変形すると、そのままだったらパイロットは上半身だけ仰向け?・・・