沖縄からマミポコさんが来仙しているので、部下を伴って晩餐に出ます(といっても夕方からですよ)

沖縄からマミポコさんが来仙しているので、部下を伴って晩餐に出ます(といっても夕方からですよ)

両名を共通で知っているのは僕だけですが、この二人はなんとなく似ている。引き合わせると何が起こるか大いに興味があるのです。満月の晩だし、なんかあぶねーことしてるなあとも思わんでもないですが・・・

国連G対策センター所属のゴジラ迎撃専門軍事組織「G-FORCE」は事実上の多国籍軍として、1992年の未来人侵略以降に組織されており、対G兵器開発期間も含めて94年に本格稼働開始していたようです(ゴジラvsメカゴジラが93年末から94年初頭にかけての上映)。その飛躍的な科学技術は、未来人侵略時に出現したメカキングギドラの残骸を回収し、23世紀のメカトロニクスその他のテクノロジーを手に入れたからと言われていますが、ここに謎の一つが存在します。

国連G対策センター所属のゴジラ迎撃専門軍事組織「G-FORCE」は事実上の多国籍軍として、1992年の未来人侵略以降に組織されており、対G兵器開発期間も含めて94年に本格稼働開始していたようです(ゴジラvsメカゴジラが93年末から94年初頭にかけての上映)。その飛躍的な科学技術は、未来人侵略時に出現したメカキングギドラの残骸を回収し、23世紀のメカトロニクスその他のテクノロジーを手に入れたからと言われていますが、ここに謎の一つが存在します。

メカギドラは92年の対ゴジラ戦でゴジラと互角に戦いながらも破壊され、小笠原海溝に沈没したものがサルベージされています。海溝での沈没深度は明らかにされていませんが、小笠原海溝は最大深度で9000mを越えるところです。運よく途中の崖にでも引っかかっていたとして、これをどうやってサルベージしたのか。

G-FORCEは防衛庁(当時)から護衛艦や潜水艦の提供も受けていたようですが、メカゴジラそのものに応用されたスーパーX2の装甲やファイアーミラーコートの実例をみるように、実はスーパーX2そのものの貸与も得ていたのではないか。メカギドラのメカ部分だけでも相当な質量なので、まともに回収するとなれば洋上プラットホームが必要ですが、それを建造し曳航する期間が見当たらない。

G-FORCEは防衛庁(当時)から護衛艦や潜水艦の提供も受けていたようですが、メカゴジラそのものに応用されたスーパーX2の装甲やファイアーミラーコートの実例をみるように、実はスーパーX2そのものの貸与も得ていたのではないか。メカギドラのメカ部分だけでも相当な質量なので、まともに回収するとなれば洋上プラットホームが必要ですが、それを建造し曳航する期間が見当たらない。

ということは、それに匹敵する多目的艦艇を現地に向かわせたことになるわけで、それがSX2なのではないかと。陸上自衛隊は対ビオランテ戦以降三番機の開発に踏み切っていることだし、二番機は修理して払下げしたのでしよう。ただしSX2には潜航能力は備わっているのですが、限界深度が1000mしかないのが別の問題です。

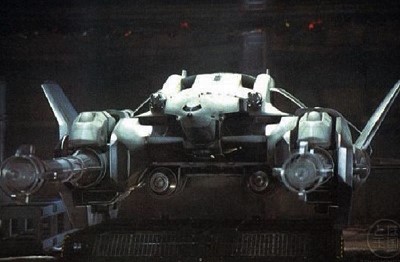

ひとまず回収成功したメカギドラから技術流用して建造されたのがガルーダと言われていますが、これ自体が既にスーパーX3のテストベッドと言ってもいいでしょう。陸自が自ら予算を割かず、G-Forceで作ってデータ取りしてくれるんだから、SX2提供しても割に合うはずです。ところが機動性はともかく火力搭載量で設計に不具合があり、この機体はいきなりお払い箱になってしまいました。

ひとまず回収成功したメカギドラから技術流用して建造されたのがガルーダと言われていますが、これ自体が既にスーパーX3のテストベッドと言ってもいいでしょう。陸自が自ら予算を割かず、G-Forceで作ってデータ取りしてくれるんだから、SX2提供しても割に合うはずです。ところが機動性はともかく火力搭載量で設計に不具合があり、この機体はいきなりお払い箱になってしまいました。

それにしてもここから2号機体を全く別アプローチで建造する手間暇も予算も、あらゆる意味で対ゴジラのためなら度外視できるという、バブル経済末期の決済というのは怖いものです。そればかりか全長84mにも達するガルーダがペイロード不足というのに、この後に登場するスーパーX3はわずか38.4mしかない。もっともガルーダの全長に関しては、ハイパワーメーサービームキャノンの砲身が加わっているからなのですが、そこを除外してもいったいG-Forceはどれほどの武器搭載をボーダーラインとしていたのか、度外視にもほどがあるというものです。

こうして開発されるメカゴジラは、ゴジラを威嚇し攻撃するコンセプトから、ゴジラ同様のフォルムが必要となったのですが、初期計画では複数機体の合体案があったとか。それは次期対G機体であるMOGERAで実用化されますが、この設計思想があったからこそ、多少の改良でガルーダをバックパックとしてドッキングさせるスーパーメカゴジラ化が可能だったと思われます。しかしそれ以前に、全高120m、15万tものメカゴジラが自力で飛行できるというのが理解を越えた謎。

こうして開発されるメカゴジラは、ゴジラを威嚇し攻撃するコンセプトから、ゴジラ同様のフォルムが必要となったのですが、初期計画では複数機体の合体案があったとか。それは次期対G機体であるMOGERAで実用化されますが、この設計思想があったからこそ、多少の改良でガルーダをバックパックとしてドッキングさせるスーパーメカゴジラ化が可能だったと思われます。しかしそれ以前に、全高120m、15万tものメカゴジラが自力で飛行できるというのが理解を越えた謎。

だいたい、基になったメカギドラは胴体と首の一本と翼と足の一部が機械化されたサイボーグなのですけど、そもそも制御すべき身体構造が違いすぎる。これをベースにゴジラ型ロボットを作ってしまう20世紀の科学技術も馬鹿にしたものではなくて、さらにメカギドラとは別系統のスーパーXシリーズが培った技術も投入しているわけですから、実はこうした努力が23世紀の科学力に貢献しているとしか言いようがないでしょう。

G-FORCEはそこそこ善戦したと思うのですが所詮は一時的な国連指揮下の多国籍組織。ゴジラ出現が一部の例外を除いてほぼアジアというか日本に特化している現状から、いつまでも各国が対G予算を割いてくれるわけでもなく、自然消滅して防衛省による特生自衛隊にとって代わられ、三式機龍に主力を奪われていくのでした。この特生自衛隊もその後は地球防衛軍に編入されているかもしれません。ひょっとすると、この地球防衛軍が、最初の謎にかかわっているような気がします。

G-FORCEはそこそこ善戦したと思うのですが所詮は一時的な国連指揮下の多国籍組織。ゴジラ出現が一部の例外を除いてほぼアジアというか日本に特化している現状から、いつまでも各国が対G予算を割いてくれるわけでもなく、自然消滅して防衛省による特生自衛隊にとって代わられ、三式機龍に主力を奪われていくのでした。この特生自衛隊もその後は地球防衛軍に編入されているかもしれません。ひょっとすると、この地球防衛軍が、最初の謎にかかわっているような気がします。

同軍の切り札は新造された海底軍艦新・轟天でしたが、初代轟天はその数十年前にも存在しておりゴジラと戦闘を繰り広げ、撃退に成功しています。ということは、スーパーX2以前から、人類にはメカギドラを引き揚げ可能な大深度潜航対応艦があったとも考えられます。ただし轟天の潜航可能深度は不明ではあります。

さて、なんだって突然、こんなことを書いているのかというと、これだけの総力戦に臨むこととなった94年の対ゴジラ戦で、ゴジラが日本上陸したのが6月27日なんですって。

さて、なんだって突然、こんなことを書いているのかというと、これだけの総力戦に臨むこととなった94年の対ゴジラ戦で、ゴジラが日本上陸したのが6月27日なんですって。

うーむ。ゴジラを全シリーズつなげようとするのが無理なんですが、結局は海底軍艦初代轟天が一番強かったんじゃないのか?

930年6月26日、平安京は日照りにあえいでいたようで、公卿の面々は雨乞いでもせねばなりませぬなと段取りを話していたそうです。そんなところへ一転にわかに掻き曇り、雷鳴が轟き鋭い稲妻が清涼殿めがけて天と地を貫いたのであります。

930年6月26日、平安京は日照りにあえいでいたようで、公卿の面々は雨乞いでもせねばなりませぬなと段取りを話していたそうです。そんなところへ一転にわかに掻き曇り、雷鳴が轟き鋭い稲妻が清涼殿めがけて天と地を貫いたのであります。

この落雷によって大納言の藤原清貴と右中大弁平希世が即死したものだからさあ大変、雨乞いどころではなくなった清涼殿の面々は恐れおののき、これは太宰府で不名誉のまま死去した菅原道真の祟りだと言い出したのです。

菅原道真公は、醍醐天皇を廃立して娘婿の斉世親王を皇位に就けるという謀の嫌疑をかけられ、大宰員外帥に左遷されていますが、この嫌疑は道真の出世を疎んだ藤原時平の策略だと云われています。

この事件が発端となり、朝廷に祟りをなしたと見なされ、一転して天満天神として信仰の対象となり、学問の神にまで祭られていくのですが、祟りの根拠のひとつがほかならぬ雨乞いについての逸話で、左遷以前に畿内地方が大旱魃にみまわられた折、道真が祈雨祈願したところ、たちどころに雨が降るという霊験があったと。その数年後、讃岐の国で起きた大旱魃でも讃岐守に就いていた道真は祭文を読み上げ、雨に恵まれたという伝えがあります。

それだけに限らずまあいろいろと霊験に関する逸話の多い人だったようですから、あながち清涼殿への落雷が単なる自然現象ととして片づけられたかと言えば、当時の人々にはそうはいかない出来事だったのでしょう。

そのような故事から6月26日は「雷記念日」なのだそうですが、これが不思議なことに、いつ誰がそれを制定したのか調べているものの、よくわからないのです。記念日、とわざわざ言っちゃうくらいだから近代において電気やら気象やらにかかわる人々が決めたんだと思われますが、これだという資料と巡り合えません。それもまた道真さんの霊験?

我が帝国が誇る秘密農園で栽培しておるミドニカンパムホリシシアスから煮だした成分を、帝国きっての大魔導士様が夜通しかき混ぜ火を通して作り上げたジャムである。

我が帝国が誇る秘密農園で栽培しておるミドニカンパムホリシシアスから煮だした成分を、帝国きっての大魔導士様が夜通しかき混ぜ火を通して作り上げたジャムである。

これでヒトのふりして実社会にとけ込んだアライグマなど一発で野生に戻してくれるわ。だが今の時期は甘味の薄い品種が中心のうえ、グラニュー糖をケチったもんだから(笑)、うまいこと効果が顕れるかどうかはなんとも言えんのぢゃ。

とりあえずパン食だけではなく、アイスクリームやヨーグルトでワシワシ消費するがよい!

とか言ってる割には、送られてきたタッパーに添えられている紙片にしっかりと「ブルーベリー」と書いてあるんですよこれが。

とか言ってる割には、送られてきたタッパーに添えられている紙片にしっかりと「ブルーベリー」と書いてあるんですよこれが。

ブルーベリーは甘みが強めのジャムが多いですが、新帝国WANI謹製のこれは、そこを抑え気味に作られているので食べやすいし、これ以上甘いのはむしろ別の意味で危険だ(笑)しかし作戦室の台所にはろくな食材がないので、ジャムが主食になりかねません。

まったくもって画竜点睛を欠く話、僕が最初のエスクードを手に入れたのが1989年の6月24日。乗り始めたのがこの年の5月に発売1周年記念として全国400台限定で登場したヘリーハンセン・リミテッドですから、逆立ちしても「エスクードの30年の歴史と自分のエスクード歴」が一致しないのです。

まあどうだっていい話でもありますが、デビューしたエスクードを「なんだこれかっこ悪い!」と思いさえしなければ、この埋められない1年は存在しなかったかもしれません。

ヘリーハンセンの登場記事は、その頃群雄割拠していた四駆雑誌のなかで、今は無くなってしまったオフロードスピリッツが唯一カラー掲載していました。それがいわゆる空色のクルマ。ディーラーで見たカタログモデルの野暮ったい車体色(実はいまその色の幌車にも乗っているわけだが)とは裏腹の、でもこれ自分が乗っているジムニーと同じ色だよ。なにそれ、これだけのことで車のイメージがこんなに変わるのかよ。という驚きを見るのでした。

しかし今考えると、当時の土浦スズキでは割り当てが2台しかないと言われて1台は売れちゃったという状況下とはいえ、銀行の口座を解約して現金払いで買いに行くなどと良くもやったものです。

バブル景気でもあり、馬鹿ですね、「すぐ買うからとっといて」で済んだはずだもの。その後偶然にも、売れちゃったというもう1台と遭遇もするのですが、この頃もっと熱心にエスクードのコミュニティを考えていれば、日本エスクードクラブは本当に実現していたかもしれない(笑)

これが平成という時代の始まりでもありました。で、乗り換えはありましたが未だに僕は初代とその放埓な日々の中に取り残されているのです。え? いーんだよ、好きで残ってんだから。近々勝手に元号の方が変わるだけだい。

ところでここまででどれだけの日数を過ごしてきたのか勘定してもらったら、本日付で10592日だそうです。数字にしたらしたで、全然ピンとこない日数です。代車の三代目なども加えてのことですが、積算走行距離の総距離は現在のところ約150万キロで、これもまた比較対象が見つからないので意味があるようでなさそう。

ただ、僕は平成元年からのユーザーですが、エスクード自体は昭和の終わりのクルマ。その系譜が初代であるとすれば、次の元号に持って行けるというのは幸福なのだと思います。

だからさー、