新月サンが芝刈りに行ってしまった日曜日 雨戸もあけず朝の散歩へ。 久しぶりの公園は大分草が刈られてスッキリしてたけど 残った葦につかまって鳴くヨシキリが沢山。 ぐるっと回ってる間ずーっと聞こえてたヨ。 一体何羽囀っていたのかな・・・ あと、頭上にはヒバリ。 暫く見上げていたら首痛くなっちゃったわ。

負うた部下に教わる20周年

「雷蔵さんっ、仙七のカレーぬれやき煎買って送ってー」(仙台)

「雷蔵さんっ、仙七のカレーぬれやき煎買って送ってー」(仙台)

ばかやろー、通販でだって買えるじゃねーかよ。と気が付いた時にはすでに真壁のお店で買い物をして発送も頼んでしまったのですが、行かなければ知りませんでした煎餅屋仙七さんって、前身の創業者を別にすれば、今の屋号で三代目さんが看板を上げて20年目なんだとか。「三代目で20年」というところにエスクードつながりがあります。仙七は初代のお名前です。

ついでに小分けしたやつも自宅用に買っていこうと「つくばの小路」を注文しました。僕はぬれ煎餅が苦手なので、小腹ふさぎにはこれくらいがちょうどよいのです。この秋には八郷(石岡市)と真壁(桜川市)を結ぶ上曽トンネルも開通するので、つくばーど基地からだと交通難所の上曽峠をパスして真壁まで15分は近くなります。

我が家のエスクードのうち、BLUEらすかるΩを除く2台には馬蹄の内側に楯をあしらったエンブレムが付いています。これは僕の親父が自分と兄弟のために作ったもので、昔はそれぞれのクルマに張り付けられていました。親父の兄弟たちはこれの価値については頓着せず、彼らの分は乗り換えなどで失われてしまい、その都度親父は激怒していました。現存するのは2枚だけです。全くの偶然ですが、これはつまり我が家の紋章で「エスクード」なのです。

我が家のエスクードのうち、BLUEらすかるΩを除く2台には馬蹄の内側に楯をあしらったエンブレムが付いています。これは僕の親父が自分と兄弟のために作ったもので、昔はそれぞれのクルマに張り付けられていました。親父の兄弟たちはこれの価値については頓着せず、彼らの分は乗り換えなどで失われてしまい、その都度親父は激怒していました。現存するのは2枚だけです。全くの偶然ですが、これはつまり我が家の紋章で「エスクード」なのです。

何度か解説してきましたが、エスクード=楯→家系の紋章という中世ヨーロッパの文化によれば、この楯にはそれを持つ者の家系や領地、階層をも表していたそうです。さすがにうちは領地とか階級には無縁の一族ですからその表現はありませんが、うちの家紋、苗字が彫り込まれ、本来なら領地と階層の部分は、親父と兄弟が昭和の走り屋であったことを示すチェッカーフラッグが描かれています。

このエンブレムは銅製で、彫り込みは高度経済成長期においてはスタンダードであった銅版印刷(凹版印刷)で使われた、点描した箇所を塩酸や硝酸で腐食させるエッチング技法で作られています。これも前世紀中には印刷技術が進化し失われた技術となったようです。親父は僕が免許を取得したときに、隠し持っていた予備を分けてくれました。無くしたらハラキリものだとかなんとか言いながらね。

僕がクルマの運転から退くときには、霰や霙かその子供たちに継承される予定ですが今のところ全く未定。しかし親父ときたら重大なデザインミスをやらかしており、外周に取り付けられた馬蹄が、実はこの配置だと「物や富を貯めておくことができない」逆さまの悪縁なのです。どうりでうちは下層階級のままなわけだよとも思いましたが、いまさらどうにもならない作りなのでそのままにしております。そんなことをぼやきながら、本日はスズキエスクード(初代)の誕生日。

僕がクルマの運転から退くときには、霰や霙かその子供たちに継承される予定ですが今のところ全く未定。しかし親父ときたら重大なデザインミスをやらかしており、外周に取り付けられた馬蹄が、実はこの配置だと「物や富を貯めておくことができない」逆さまの悪縁なのです。どうりでうちは下層階級のままなわけだよとも思いましたが、いまさらどうにもならない作りなのでそのままにしております。そんなことをぼやきながら、本日はスズキエスクード(初代)の誕生日。

初めて見たこの公用車

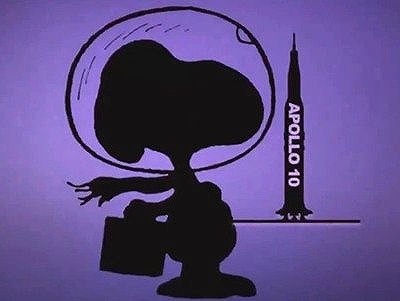

時差で逃げ切るアポロ10のこと

1969年5月22日21:29:43 UTC。アポロ10号が着陸船を近月点15.7km、遠月点112.8kmの軌道に乗せ、月面からの高度47,400フィート (14.4km)まで接近させました。このミッションで司令船に「チャーリーブラウン」、着陸船に「スヌーピー」と名づけたら「ふざけてんのかお前ら、威厳というものを考えろ」と叱られたことから、7月に月着陸を果たす11号には司令船「コロンビア」、着陸船「イーグル」なんて、いかにもアメリカらしいけどつまんない命名がなされています。

1969年5月22日21:29:43 UTC。アポロ10号が着陸船を近月点15.7km、遠月点112.8kmの軌道に乗せ、月面からの高度47,400フィート (14.4km)まで接近させました。このミッションで司令船に「チャーリーブラウン」、着陸船に「スヌーピー」と名づけたら「ふざけてんのかお前ら、威厳というものを考えろ」と叱られたことから、7月に月着陸を果たす11号には司令船「コロンビア」、着陸船「イーグル」なんて、いかにもアメリカらしいけどつまんない命名がなされています。

この話を昨日外してしまい、しまったと思いながら日付を考えるとUTC。つまり国際単位系 秒に基づく協定世界時なので、これを東京の時差に置き換えると23日06:29くらい。おぉ、こじつけりゃどうにかなるじゃん。というわけで実はアポロ10の月面最接近、司令船と着陸船の相性については過去にそれぞれ触れているんですがもう一度取り上げることができます。といっても記事で扱うのはアポロ10のというよりスヌーピーのことです。

この話を昨日外してしまい、しまったと思いながら日付を考えるとUTC。つまり国際単位系 秒に基づく協定世界時なので、これを東京の時差に置き換えると23日06:29くらい。おぉ、こじつけりゃどうにかなるじゃん。というわけで実はアポロ10の月面最接近、司令船と着陸船の相性については過去にそれぞれ触れているんですがもう一度取り上げることができます。といっても記事で扱うのはアポロ10のというよりスヌーピーのことです。

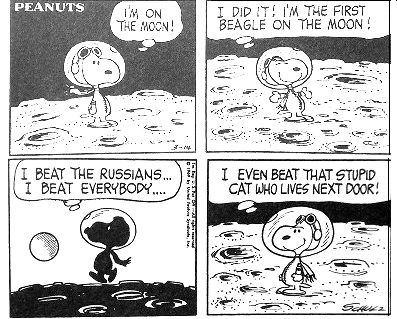

「PEANUTS」のコミック版においては、このビーグル犬は1969年3月14日付け連載で「アポロ11よりも早く月に降り立っている」のでした。”地球のいきもの”史上初の快挙と言えるかというとそれは違っていて、ジュール・ヴェルヌが1865年に 「地球から月へ」を執筆していて、これをもとに1902年、ジョルジュ・メリエスが「月世界旅行」を映画化しています。スヌーピーに「僕はロシアに勝った」なんて言わせちゃうところがあの時代のアメリカです(最近もか?)

「PEANUTS」のコミック版においては、このビーグル犬は1969年3月14日付け連載で「アポロ11よりも早く月に降り立っている」のでした。”地球のいきもの”史上初の快挙と言えるかというとそれは違っていて、ジュール・ヴェルヌが1865年に 「地球から月へ」を執筆していて、これをもとに1902年、ジョルジュ・メリエスが「月世界旅行」を映画化しています。スヌーピーに「僕はロシアに勝った」なんて言わせちゃうところがあの時代のアメリカです(最近もか?)

それでもアメリカの代表的な宇宙開発「アポロ計画」と、アメリカをたぶん代表する漫画の一つである「PEANUTS」とのコラボレーションは、今のかの国を見るよりもおおらかさやユーモアや夢や希望にうまいこと風刺を乗っけた表現です。アポロ10では「どこそこに勝った」なんて言わせていないし。遅れている「アルテミス計画」では、再び彼らを火星に連れて行くというアイデアも動いているそうですが、さてあの大統領ちゃんとやってくれるかどうか。

それでもアメリカの代表的な宇宙開発「アポロ計画」と、アメリカをたぶん代表する漫画の一つである「PEANUTS」とのコラボレーションは、今のかの国を見るよりもおおらかさやユーモアや夢や希望にうまいこと風刺を乗っけた表現です。アポロ10では「どこそこに勝った」なんて言わせていないし。遅れている「アルテミス計画」では、再び彼らを火星に連れて行くというアイデアも動いているそうですが、さてあの大統領ちゃんとやってくれるかどうか。

美味しいならもう何でも有り

ここ何年も「 全国の飲食店向けに「うまいもん認定」事業を行っている一般社団法人・全日本うまいもん推進協議会が制定」という話題が5月22日になると出てくるのですが、5月をたま(0)ご(5)、22日をニワトリ(2) ニワトリ(2)のなんとも強引な語呂合わせから「たまご料理の日」として本日があてがわれているそうです。例によって「いつ制定されたんだよ」という記述がなかなか見つからないうえ、全日本うまいもん推進協議会がよくわからない。

ここ何年も「 全国の飲食店向けに「うまいもん認定」事業を行っている一般社団法人・全日本うまいもん推進協議会が制定」という話題が5月22日になると出てくるのですが、5月をたま(0)ご(5)、22日をニワトリ(2) ニワトリ(2)のなんとも強引な語呂合わせから「たまご料理の日」として本日があてがわれているそうです。例によって「いつ制定されたんだよ」という記述がなかなか見つからないうえ、全日本うまいもん推進協議会がよくわからない。

探しているうちに今度は一般社団法人 日本たまごかけごはん研究所というのがでてきて、ここが「たまご料理の日」についても触れているのだけれど、もうなんというかたまご関係記念日の多いこと!

それはともかく同団体、「たまご料理の日」では食文化の啓蒙としてあらゆるジャンルにまたがる卵をとりあげる一方、食中毒撲滅といった目標を掲げていて、「たまご料理NO1グランプリ」なんていうイベントも開いているようです。世の中には卵にアレルギーを持つ人もいることはいますが、確かに日常食生活で卵と出会わないケースは少ないと言えるのかも。あっ、しまった22日はアポロ10を書こうと思っていたのに卵料理に行っちゃったよ。

それはともかく同団体、「たまご料理の日」では食文化の啓蒙としてあらゆるジャンルにまたがる卵をとりあげる一方、食中毒撲滅といった目標を掲げていて、「たまご料理NO1グランプリ」なんていうイベントも開いているようです。世の中には卵にアレルギーを持つ人もいることはいますが、確かに日常食生活で卵と出会わないケースは少ないと言えるのかも。あっ、しまった22日はアポロ10を書こうと思っていたのに卵料理に行っちゃったよ。

半年以上は経って・・・るか?

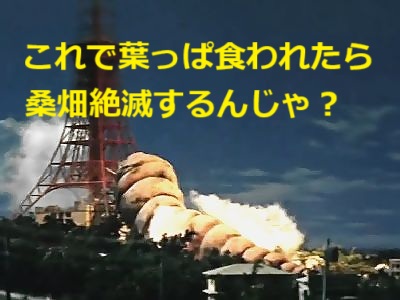

かいこおきてくわをはむ

小満の初候、「蚕起食桑」が巡ってきました。蚕が桑の葉をぱりぱりと食べ始めるという意味で、路傍のニガナがよく茂ると謳った中国の「苦菜秀」とは趣を異にする、日本独自の文化を表現しています。養蚕の起源も中国ですが、日本でも弥生時代にまで遡る産業技術です。今では作付け面積が大幅に減りましたけど、幼稚園や小学校への通学路が、桑畑の中を通る町道というくらい、近所では盛んな「お蚕様」でした。

小満の初候、「蚕起食桑」が巡ってきました。蚕が桑の葉をぱりぱりと食べ始めるという意味で、路傍のニガナがよく茂ると謳った中国の「苦菜秀」とは趣を異にする、日本独自の文化を表現しています。養蚕の起源も中国ですが、日本でも弥生時代にまで遡る産業技術です。今では作付け面積が大幅に減りましたけど、幼稚園や小学校への通学路が、桑畑の中を通る町道というくらい、近所では盛んな「お蚕様」でした。

島崎藤村や高田郁は、この蚕が桑の葉を食す音を「驟雨のよう」といった表現で綴っています。今の僕だと「驟雨ではなく甘雨じゃないかなあ」くらいのことは言えますが、子供のころの記憶だとまさしく蚕棚のある土蔵のなかで耳を澄ましていると、静かな雨の降るそれに似た響きがいつまでも伝わってきて、その薄暗い空間に「いる」途方もない数の蚕を想像して怖くなったものです。5月も下旬になり、いろいろなものの活力が満ちていくのも昔のままです。

島崎藤村や高田郁は、この蚕が桑の葉を食す音を「驟雨のよう」といった表現で綴っています。今の僕だと「驟雨ではなく甘雨じゃないかなあ」くらいのことは言えますが、子供のころの記憶だとまさしく蚕棚のある土蔵のなかで耳を澄ましていると、静かな雨の降るそれに似た響きがいつまでも伝わってきて、その薄暗い空間に「いる」途方もない数の蚕を想像して怖くなったものです。5月も下旬になり、いろいろなものの活力が満ちていくのも昔のままです。