6月に連載が終了し、9月掲載の番外編をもって完結した「海街diary」の最後の単行本がリリースされ、これで本当に幕引きとなりました。

6月に連載が終了し、9月掲載の番外編をもって完結した「海街diary」の最後の単行本がリリースされ、これで本当に幕引きとなりました。

完結に至る物語について思うことは、あれを一番わかっていなかったのは、映画に興した監督だったなってことです。原作者は、まあ当然のことですけど、ずっとずっとやさしい。

先日、サイドキック2号はスタッドレスに履き替えましたが、あろうことか会社の倉庫に保管しておいた蓮田さん用のスタッドレスが、出入りのダン■ップ星人に廃タイヤと一緒に持ち去られてしまい、更にありえないことに別会社の社員に格安で転売されてしまったとのこと。

無論、ダン■ップ星人は蓮田さんの波動衝角を用いた示威行動に恐れおののき、自社製の新品スタッドレスタイヤ4本を(ホイール無しで)届けてきやがりましたが、もともとダン■ップ嫌いの新帝国臣民がそれで得心する訳がございません。

と一喝してやりました。

現在、転売先の相手と交渉中のようです。果たして如何あいなりますか?

オゥ、なんてこったい。

「めちゃくちゃ相手が悪い」ってところからタイヤを持ち逃げするとは、わからなかったとはいえダン■ップ星人のことしの一文字は「災」以外の何物でもありませんな。

ここ数年のメディア露出は異常だと思った「悪態祭り」も、霰が学生時代に四年間の張り付き調査研究を行ったから知りえた変化だったんですが、ことしからさらに変貌していくらしく、2月の時点でなんだかよくわからない企業体と、笠間市が包括提携しておりましたよ。

ここ数年のメディア露出は異常だと思った「悪態祭り」も、霰が学生時代に四年間の張り付き調査研究を行ったから知りえた変化だったんですが、ことしからさらに変貌していくらしく、2月の時点でなんだかよくわからない企業体と、笠間市が包括提携しておりましたよ。

なんだかなー。一度は廃れて地域の行事から手放されたものだから、その地域の人間がとやかく言える話でもないのですが。

市の提携は悪態祭りに限ったことではなく、市内で行われているお祭り全てがその対象のようです。しかし他所からプロモーションされてまでお祭りを維持存続させ外貨を稼ぐのか、2040年代には避けられなくなるという都市崩壊を座して待つのか、という議論を突き合わせて街の活性化を図っているようにも見えないし、それが行われていても市民に伝わっていない感が強いのですよ。

こういう展開になったら、まあ秘祭奇祭なんてのはおしまいだね。そも、市が放映している悪態祭りの動画を見ても、地元の人なんかいないんですけど。

2018年の悪態祭りは、本日午後に開かれます。

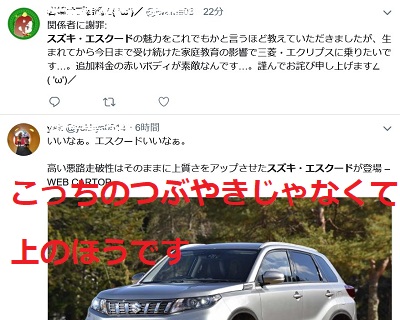

Twitterで「スズキ・エスクード」と検索すると出てきた左のつぶやきは、元部下の吐露する一言です。

Twitterで「スズキ・エスクード」と検索すると出てきた左のつぶやきは、元部下の吐露する一言です。

この2年弱でBLUEらすかる、ぷらすBLUEともずいぶん運転してもらい、時には「雷蔵の娘さんは仙台で就職したらしい」という誤報も飛び交ったほど。

むむむ・・・ちょっと教育が足りませんでしたかね。忘年焚火の宴に呼びつけて、もういっぺんエスクードのなんたるかを説教せねばなりませんかね。

というわけで、それが実現するかどうかはあてになりませんけど、忘年焚火の宴(30日夕刻から)まであとわずかです。来る人は雷蔵まで申告をお願いします。

もうひとつ、ぼちぼちエスクードマイレッジ2019年版のカバー写真も募集します。夕刻から明け方にかけての、宇宙と接しているようなイメージのエスクード(代は問わず。ただし横フレームのみ)の写真をお待ちしております。

で、元部下ですが、あんなこと言ってるうえに、乗っているのがスズキのレッツ4で、実家のミニカには「弥太郎」と名付ける、なんかもう別の意味で大胆不敵なやつです。

RVブーム真っ盛りの頃には、スキー場へ行くとエスクードだらけ!なんてこともありましたよね?

RVブーム真っ盛りの頃には、スキー場へ行くとエスクードだらけ!なんてこともありましたよね?

何か所かミスタイプと認識の間違いはありますけど、よくぞまあこれだけ褒めてくれたなあとMotorzの記事をここで取り上げさせていただきます。当時、スズキの戦略のひとつである隙間、ニッチを狙うそれは、鈴木修会長が自ら口にし、「ダボハゼ商法」とも呼ばれていました。その最たる成果がジムニーを誕生させたことに揚げられるように、スズキはそれまで無かった市場を開拓することに長けていたのです。

何か所かミスタイプと認識の間違いはありますけど、よくぞまあこれだけ褒めてくれたなあとMotorzの記事をここで取り上げさせていただきます。当時、スズキの戦略のひとつである隙間、ニッチを狙うそれは、鈴木修会長が自ら口にし、「ダボハゼ商法」とも呼ばれていました。その最たる成果がジムニーを誕生させたことに揚げられるように、スズキはそれまで無かった市場を開拓することに長けていたのです。

世界戦略という時流にもスズキは乗っており、幹部デザイナーや技術者はGMとの共同開発に出払っていました。そのことが逆に若手社員が自由闊達に提案し、新しい発想で挑める環境となりました。何度も引用していますが、そのくだりは我々が5月に公開したエスクード誕生30周年企画で、初代をデザインした片岡祐司さんに執筆していただいた「エスクード誕生物語」にまとめています。

世界戦略という時流にもスズキは乗っており、幹部デザイナーや技術者はGMとの共同開発に出払っていました。そのことが逆に若手社員が自由闊達に提案し、新しい発想で挑める環境となりました。何度も引用していますが、そのくだりは我々が5月に公開したエスクード誕生30周年企画で、初代をデザインした片岡祐司さんに執筆していただいた「エスクード誕生物語」にまとめています。

この手記、スーパースージー誌上で別の人が片岡さんの紹介編として掲載していますが、あれを書いた人は我々のWebの存在など知らないでしょう。片岡さんから元の原稿をもらったとしか考えられませんが、それで向こうには原稿料が出るんだからひどい話です。ま、それはともかく、どこにも無かったものを創り出す環境に恵まれた当時、それでも、初代のコンセプトには、「スズキはレンジローバーを目指すべき」と主張した小栗克彦さんの言葉が下地となっています。

この手記、スーパースージー誌上で別の人が片岡さんの紹介編として掲載していますが、あれを書いた人は我々のWebの存在など知らないでしょう。片岡さんから元の原稿をもらったとしか考えられませんが、それで向こうには原稿料が出るんだからひどい話です。ま、それはともかく、どこにも無かったものを創り出す環境に恵まれた当時、それでも、初代のコンセプトには、「スズキはレンジローバーを目指すべき」と主張した小栗克彦さんの言葉が下地となっています。

小栗さんは片岡さんの先輩にあたり、SJ30・二代目ジムニーをデザインされた人。四代目ジムニーの下地にも二代目のスタイルが踏襲されているほど、スズキの四駆の芯になる言葉だったのだと思われます。初代エスクードはサスペンションにその痕跡が残されていますが、小栗さんの言葉は単にパーツ構成を示したのではなく、レンジローバーが持つ魅力、質実剛健でありながら都会的なセンスをも醸し、ここぞというときにはその威力を発揮することを倣おうとしたのでしょう。

小栗さんは片岡さんの先輩にあたり、SJ30・二代目ジムニーをデザインされた人。四代目ジムニーの下地にも二代目のスタイルが踏襲されているほど、スズキの四駆の芯になる言葉だったのだと思われます。初代エスクードはサスペンションにその痕跡が残されていますが、小栗さんの言葉は単にパーツ構成を示したのではなく、レンジローバーが持つ魅力、質実剛健でありながら都会的なセンスをも醸し、ここぞというときにはその威力を発揮することを倣おうとしたのでしょう。

かくして初代は88年にデビューし、一旦売れて鎮静化します。本領が発揮されるのはノマドが登場してから。この頃他社から様々なRVが追随してくるのです。一方エスクードはパワー競争に引きずられながら、一方ではヒルクライムやラリーレイドで頭角を現しますが、それを応援したのは既にエスクードを所有するユーザーたちで、当時は一般市民にまでそれらのニュースが浸透したとは言い切れません。オーストラリアン・サファリなんて、マニアでなければ知らないレースです。

かくして初代は88年にデビューし、一旦売れて鎮静化します。本領が発揮されるのはノマドが登場してから。この頃他社から様々なRVが追随してくるのです。一方エスクードはパワー競争に引きずられながら、一方ではヒルクライムやラリーレイドで頭角を現しますが、それを応援したのは既にエスクードを所有するユーザーたちで、当時は一般市民にまでそれらのニュースが浸透したとは言い切れません。オーストラリアン・サファリなんて、マニアでなければ知らないレースです。

アピオが参戦したラリーレイドとエスクードについて、25周年のとき重鎮二人の対談のリンクも、性懲りもなく張っておきます。そして30年。代を重ねてユーザー層が拡散して車体も初代とは別のものになっていますが、ブランドとしてこの年月存続してきたことは大いに喜ばしいことです。2020年にはポストノマドとも言うべきジムニーシエラのロング化が示唆されていますし、こだわりを持って初代に乗り続けてきた人々にも変革の時がやって来るかもしれません。

アピオが参戦したラリーレイドとエスクードについて、25周年のとき重鎮二人の対談のリンクも、性懲りもなく張っておきます。そして30年。代を重ねてユーザー層が拡散して車体も初代とは別のものになっていますが、ブランドとしてこの年月存続してきたことは大いに喜ばしいことです。2020年にはポストノマドとも言うべきジムニーシエラのロング化が示唆されていますし、こだわりを持って初代に乗り続けてきた人々にも変革の時がやって来るかもしれません。

ないものねだりをしたところで、初代エスクードは中古車市場からも消えつつあります。残っている現役個体が、ヴィンテージと呼んでもらえる日が来るかどうか定かではありませんが、新しかったけど古臭い、それこそが楽しいという時代の四駆のはしくれは、まだ幾ばくかのユーザーが元気に走らせているのです。そして初代に限らず沖縄から北海道、世界の各地で歴代のエスクードを愛でる人々へ。この四駆はただのSUVじゃありません。30年、そういう歳月の積もった1台です。

ないものねだりをしたところで、初代エスクードは中古車市場からも消えつつあります。残っている現役個体が、ヴィンテージと呼んでもらえる日が来るかどうか定かではありませんが、新しかったけど古臭い、それこそが楽しいという時代の四駆のはしくれは、まだ幾ばくかのユーザーが元気に走らせているのです。そして初代に限らず沖縄から北海道、世界の各地で歴代のエスクードを愛でる人々へ。この四駆はただのSUVじゃありません。30年、そういう歳月の積もった1台です。