先日、TDAの公式練習走行会にて、川添君のTA52Wがドライブシャフト破損、梅津君のTA01Rはもっと深刻な、オーバーレブによるエンジン本体破損を招きました。休眠中のTA51Wも二番シリンダーが動かない状態で、今シーズン初戦の3月20日までに修理が可能なのは52Wのみのようです。福井での耐久レースに使用したジムニーを、車体側の破損はそのままにして梅津くん用にセッティングしなければならないかもしれません。

先日、TDAの公式練習走行会にて、川添君のTA52Wがドライブシャフト破損、梅津君のTA01Rはもっと深刻な、オーバーレブによるエンジン本体破損を招きました。休眠中のTA51Wも二番シリンダーが動かない状態で、今シーズン初戦の3月20日までに修理が可能なのは52Wのみのようです。福井での耐久レースに使用したジムニーを、車体側の破損はそのままにして梅津くん用にセッティングしなければならないかもしれません。

「01Rは、そもそもリミテッドクラスのために作られた車両なので、同じG16A以外のエンジン載せ替えができません。そのリミテッドクラスでの競技であれば、ノーマル100馬力のエンジンでも、今の段階ならば負けない戦いは可能。これを幾度もオーバーレブさせるという運転の仕方は、周囲が『馬力の小さな車はこうやって走らせる』などの、耐久性度外視の助言をしたからでしょう」

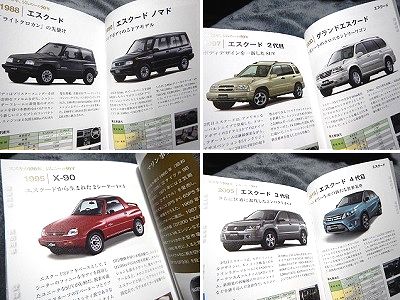

島監督によれば、中古車のテンロクエスクードを買ってくるほど潤沢な予算はないので、リビルドエンジンが調達できなければ出走はできないそうです。幸か不幸か、初戦の日は梅津くんの整備士資格試験日でもあり、エントリー自体無理なのですが。

こうなると、梅津君の「エスクードで戦いたい」という要望は、一時的であるにせよ取り下げてもらうしかない。周囲のチームの車両がどんどんパワーアップしてくる中、エンジンが手に入っても、それを使いこなす腕前と戦術が身に付かなければ、ノーマルエンジンで勝ちをもぎ取ってきたウエストウインの戦略に再考の余地が出てくるかもしれない。

梅津君には酷な話になりますが、それでもエスクードでやるのか? という選択肢を切るとしたら、出世払いにしてでも梅津くん自身がエンジンなり中古車を買い付けるカードを選ばなくては前に進めないように思います。