もちろんイアン・フレミングが世に送り出した世界的な諜報部員、007(昭和30年代から40年代前半の人はゼロゼロセブンと呼んでましたが、ダブル・オー・セブンね)のことです。彼はまだ意外と若くて、当初ばらついていた生年月日が、2006年の映画「カジノ・ロワイヤル」から1968年4月13日と固定されました。しかし、すると、当初のプロフィールである「第二次世界大戦に海軍中尉で出征し、終戦後にМ16の工作官となる」設定が崩れてしまいます。

もちろんイアン・フレミングが世に送り出した世界的な諜報部員、007(昭和30年代から40年代前半の人はゼロゼロセブンと呼んでましたが、ダブル・オー・セブンね)のことです。彼はまだ意外と若くて、当初ばらついていた生年月日が、2006年の映画「カジノ・ロワイヤル」から1968年4月13日と固定されました。しかし、すると、当初のプロフィールである「第二次世界大戦に海軍中尉で出征し、終戦後にМ16の工作官となる」設定が崩れてしまいます。

そこで、ここでは4月13日という誕生日だけもらってきています。まあそれ自体にはたいした意味はありません。一応綴っておくと、彼の名前はジェームズ・ボンド。格闘技・体術に長けているけれどいろいろと病気持ちで、紅茶嫌いのイギリス人です。

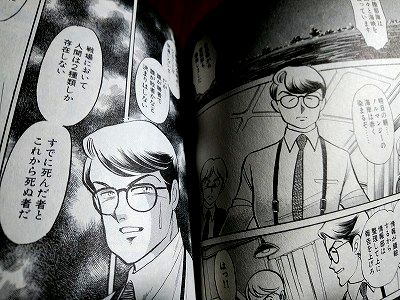

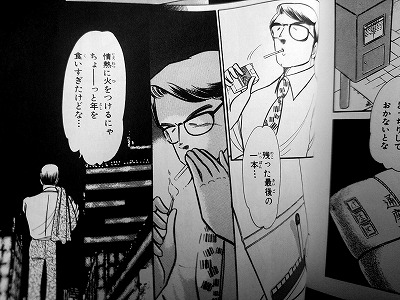

本家版で彼がどのようにして諜報員の技術を取得し世界に名だたる(スパイが名だたったらまずいんじゃないの?)エージェントとなっていくのか。そのプロセスを僕は知りませんが、ある筋のサイドストーリーとして描かれたエピソードによれば、00セクションにおける上官001から手ほどきを受けているらしいのです。この上官、グラハム・バーンズ氏。紳士であるけれど狡猾な人物。大戦中はイギリスの情報部員として暗躍していました。

本家版で彼がどのようにして諜報員の技術を取得し世界に名だたる(スパイが名だたったらまずいんじゃないの?)エージェントとなっていくのか。そのプロセスを僕は知りませんが、ある筋のサイドストーリーとして描かれたエピソードによれば、00セクションにおける上官001から手ほどきを受けているらしいのです。この上官、グラハム・バーンズ氏。紳士であるけれど狡猾な人物。大戦中はイギリスの情報部員として暗躍していました。

「わかる人にはわかる話」で済みませんがこのおっさん、グラハムとしての登場が最も後発ながら、大戦後の歴史の襞に現れ消える妙なキャラなのです。巨大商社の裏ビジネスでライバル企業を攪乱、妨害するエージェントとして、国家間の対立から紛争を平然冷徹に引き起こす。ただしその目するところが自らの思想と哲学に反していくなら、毅然と袂を分かつ。英国人ではなく東洋人、「火付けの柳」としての初登場が、80年代の終わりから90年代初頭にかけてのことでした。

「わかる人にはわかる話」で済みませんがこのおっさん、グラハムとしての登場が最も後発ながら、大戦後の歴史の襞に現れ消える妙なキャラなのです。巨大商社の裏ビジネスでライバル企業を攪乱、妨害するエージェントとして、国家間の対立から紛争を平然冷徹に引き起こす。ただしその目するところが自らの思想と哲学に反していくなら、毅然と袂を分かつ。英国人ではなく東洋人、「火付けの柳」としての初登場が、80年代の終わりから90年代初頭にかけてのことでした。

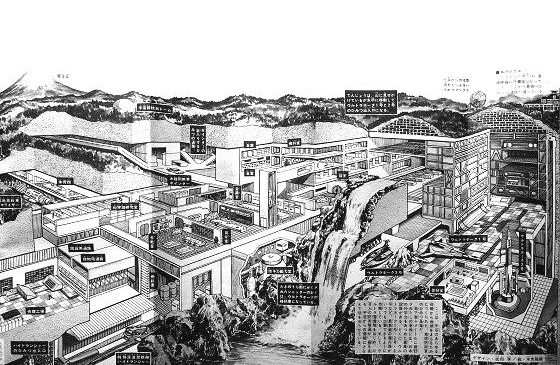

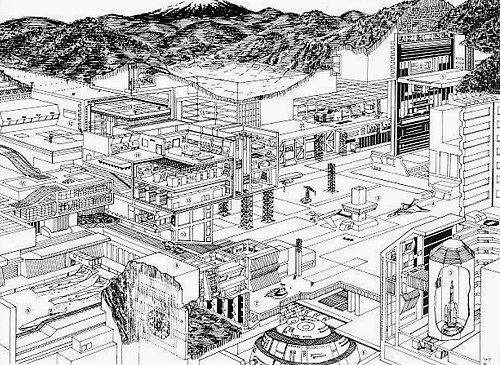

巨大商社・座王を辞した後、彼はF‐1グランプリの世界に姿を現しますが、金融系財閥をバックボーンにアメリカのインディー参戦チームを買収してエンジンサプライヤーに「無限」を擁します。「火付けの柳」の異名は健在ですが、なんとその経歴には「元ホンダF‐1プロジェクト総監督」というとんでもない肩書がついていました。えっ? それどっちのF‐1?(60年代と80年代があるから)。どちらにしても座王がホンダのレース参戦をバックアップしていたということか?

巨大商社・座王を辞した後、彼はF‐1グランプリの世界に姿を現しますが、金融系財閥をバックボーンにアメリカのインディー参戦チームを買収してエンジンサプライヤーに「無限」を擁します。「火付けの柳」の異名は健在ですが、なんとその経歴には「元ホンダF‐1プロジェクト総監督」というとんでもない肩書がついていました。えっ? それどっちのF‐1?(60年代と80年代があるから)。どちらにしても座王がホンダのレース参戦をバックアップしていたということか?

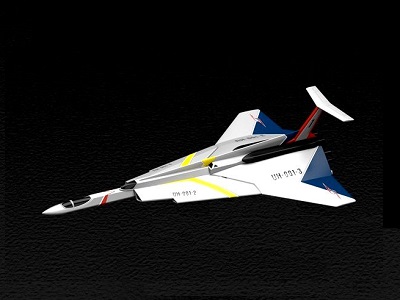

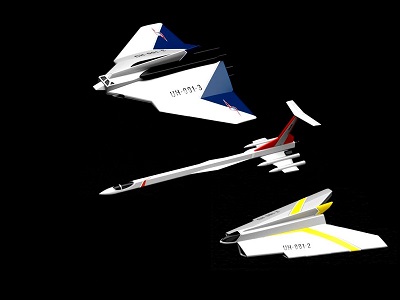

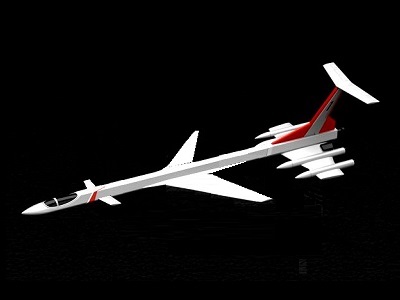

F‐1・ハート・レーシング時代の彼、柳恭平は、手練手管はそのままと思われますが人物像についてはそこそこの良識派に転向しています。ただ、どうもF‐1やインディーのようなモータースポーツでは飽き足らず、20世紀末から21世紀にかけてH.R.D(ハリケーン・レーシング・ディベロップメント)なる起業を果たしエアレースの世界に躍り出ていました。このエアレースチームの戦績は、その後の彼の消息とともに不明です。

F‐1・ハート・レーシング時代の彼、柳恭平は、手練手管はそのままと思われますが人物像についてはそこそこの良識派に転向しています。ただ、どうもF‐1やインディーのようなモータースポーツでは飽き足らず、20世紀末から21世紀にかけてH.R.D(ハリケーン・レーシング・ディベロップメント)なる起業を果たしエアレースの世界に躍り出ていました。このエアレースチームの戦績は、その後の彼の消息とともに不明です。

人の命はつきるとも、それがさだめだけど♪ ←なんだこの歌

人の命はつきるとも、それがさだめだけど♪ ←なんだこの歌