国連G対策センター所属のゴジラ迎撃専門軍事組織「G-FORCE」は事実上の多国籍軍として、1992年の未来人侵略以降に組織されており、対G兵器開発期間も含めて94年に本格稼働開始していたようです(ゴジラvsメカゴジラが93年末から94年初頭にかけての上映)。その飛躍的な科学技術は、未来人侵略時に出現したメカキングギドラの残骸を回収し、23世紀のメカトロニクスその他のテクノロジーを手に入れたからと言われていますが、ここに謎の一つが存在します。

国連G対策センター所属のゴジラ迎撃専門軍事組織「G-FORCE」は事実上の多国籍軍として、1992年の未来人侵略以降に組織されており、対G兵器開発期間も含めて94年に本格稼働開始していたようです(ゴジラvsメカゴジラが93年末から94年初頭にかけての上映)。その飛躍的な科学技術は、未来人侵略時に出現したメカキングギドラの残骸を回収し、23世紀のメカトロニクスその他のテクノロジーを手に入れたからと言われていますが、ここに謎の一つが存在します。

メカギドラは92年の対ゴジラ戦でゴジラと互角に戦いながらも破壊され、小笠原海溝に沈没したものがサルベージされています。海溝での沈没深度は明らかにされていませんが、小笠原海溝は最大深度で9000mを越えるところです。運よく途中の崖にでも引っかかっていたとして、これをどうやってサルベージしたのか。

G-FORCEは防衛庁(当時)から護衛艦や潜水艦の提供も受けていたようですが、メカゴジラそのものに応用されたスーパーX2の装甲やファイアーミラーコートの実例をみるように、実はスーパーX2そのものの貸与も得ていたのではないか。メカギドラのメカ部分だけでも相当な質量なので、まともに回収するとなれば洋上プラットホームが必要ですが、それを建造し曳航する期間が見当たらない。

G-FORCEは防衛庁(当時)から護衛艦や潜水艦の提供も受けていたようですが、メカゴジラそのものに応用されたスーパーX2の装甲やファイアーミラーコートの実例をみるように、実はスーパーX2そのものの貸与も得ていたのではないか。メカギドラのメカ部分だけでも相当な質量なので、まともに回収するとなれば洋上プラットホームが必要ですが、それを建造し曳航する期間が見当たらない。

ということは、それに匹敵する多目的艦艇を現地に向かわせたことになるわけで、それがSX2なのではないかと。陸上自衛隊は対ビオランテ戦以降三番機の開発に踏み切っていることだし、二番機は修理して払下げしたのでしよう。ただしSX2には潜航能力は備わっているのですが、限界深度が1000mしかないのが別の問題です。

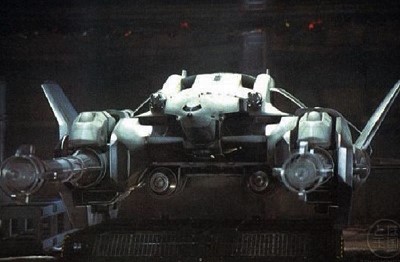

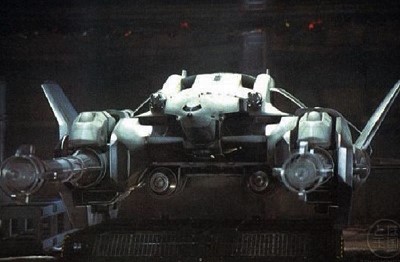

ひとまず回収成功したメカギドラから技術流用して建造されたのがガルーダと言われていますが、これ自体が既にスーパーX3のテストベッドと言ってもいいでしょう。陸自が自ら予算を割かず、G-Forceで作ってデータ取りしてくれるんだから、SX2提供しても割に合うはずです。ところが機動性はともかく火力搭載量で設計に不具合があり、この機体はいきなりお払い箱になってしまいました。

ひとまず回収成功したメカギドラから技術流用して建造されたのがガルーダと言われていますが、これ自体が既にスーパーX3のテストベッドと言ってもいいでしょう。陸自が自ら予算を割かず、G-Forceで作ってデータ取りしてくれるんだから、SX2提供しても割に合うはずです。ところが機動性はともかく火力搭載量で設計に不具合があり、この機体はいきなりお払い箱になってしまいました。

それにしてもここから2号機体を全く別アプローチで建造する手間暇も予算も、あらゆる意味で対ゴジラのためなら度外視できるという、バブル経済末期の決済というのは怖いものです。そればかりか全長84mにも達するガルーダがペイロード不足というのに、この後に登場するスーパーX3はわずか38.4mしかない。もっともガルーダの全長に関しては、ハイパワーメーサービームキャノンの砲身が加わっているからなのですが、そこを除外してもいったいG-Forceはどれほどの武器搭載をボーダーラインとしていたのか、度外視にもほどがあるというものです。

こうして開発されるメカゴジラは、ゴジラを威嚇し攻撃するコンセプトから、ゴジラ同様のフォルムが必要となったのですが、初期計画では複数機体の合体案があったとか。それは次期対G機体であるMOGERAで実用化されますが、この設計思想があったからこそ、多少の改良でガルーダをバックパックとしてドッキングさせるスーパーメカゴジラ化が可能だったと思われます。しかしそれ以前に、全高120m、15万tものメカゴジラが自力で飛行できるというのが理解を越えた謎。

こうして開発されるメカゴジラは、ゴジラを威嚇し攻撃するコンセプトから、ゴジラ同様のフォルムが必要となったのですが、初期計画では複数機体の合体案があったとか。それは次期対G機体であるMOGERAで実用化されますが、この設計思想があったからこそ、多少の改良でガルーダをバックパックとしてドッキングさせるスーパーメカゴジラ化が可能だったと思われます。しかしそれ以前に、全高120m、15万tものメカゴジラが自力で飛行できるというのが理解を越えた謎。

だいたい、基になったメカギドラは胴体と首の一本と翼と足の一部が機械化されたサイボーグなのですけど、そもそも制御すべき身体構造が違いすぎる。これをベースにゴジラ型ロボットを作ってしまう20世紀の科学技術も馬鹿にしたものではなくて、さらにメカギドラとは別系統のスーパーXシリーズが培った技術も投入しているわけですから、実はこうした努力が23世紀の科学力に貢献しているとしか言いようがないでしょう。

G-FORCEはそこそこ善戦したと思うのですが所詮は一時的な国連指揮下の多国籍組織。ゴジラ出現が一部の例外を除いてほぼアジアというか日本に特化している現状から、いつまでも各国が対G予算を割いてくれるわけでもなく、自然消滅して防衛省による特生自衛隊にとって代わられ、三式機龍に主力を奪われていくのでした。この特生自衛隊もその後は地球防衛軍に編入されているかもしれません。ひょっとすると、この地球防衛軍が、最初の謎にかかわっているような気がします。

G-FORCEはそこそこ善戦したと思うのですが所詮は一時的な国連指揮下の多国籍組織。ゴジラ出現が一部の例外を除いてほぼアジアというか日本に特化している現状から、いつまでも各国が対G予算を割いてくれるわけでもなく、自然消滅して防衛省による特生自衛隊にとって代わられ、三式機龍に主力を奪われていくのでした。この特生自衛隊もその後は地球防衛軍に編入されているかもしれません。ひょっとすると、この地球防衛軍が、最初の謎にかかわっているような気がします。

同軍の切り札は新造された海底軍艦新・轟天でしたが、初代轟天はその数十年前にも存在しておりゴジラと戦闘を繰り広げ、撃退に成功しています。ということは、スーパーX2以前から、人類にはメカギドラを引き揚げ可能な大深度潜航対応艦があったとも考えられます。ただし轟天の潜航可能深度は不明ではあります。

さて、なんだって突然、こんなことを書いているのかというと、これだけの総力戦に臨むこととなった94年の対ゴジラ戦で、ゴジラが日本上陸したのが6月27日なんですって。

さて、なんだって突然、こんなことを書いているのかというと、これだけの総力戦に臨むこととなった94年の対ゴジラ戦で、ゴジラが日本上陸したのが6月27日なんですって。

うーむ。ゴジラを全シリーズつなげようとするのが無理なんですが、結局は海底軍艦初代轟天が一番強かったんじゃないのか?

株式会社HEADGEARが制定し日本記念日協会が認定したことで、本年から8月10日が公式に「パトレイバーの日」となりました。機動警察パトレイバーも誕生30年という記念イヤーなので、このようなムーブメントが起きているようです(8と10でパト、なんだったらパトレンジャーもパトストライカーもパトリック・タンベイもみんな記念日だよなあ。まさしく言った者勝ちの世界)

株式会社HEADGEARが制定し日本記念日協会が認定したことで、本年から8月10日が公式に「パトレイバーの日」となりました。機動警察パトレイバーも誕生30年という記念イヤーなので、このようなムーブメントが起きているようです(8と10でパト、なんだったらパトレンジャーもパトストライカーもパトリック・タンベイもみんな記念日だよなあ。まさしく言った者勝ちの世界) あとからあとから申請され制定が認定される記念日ですから、8月10日は

あとからあとから申請され制定が認定される記念日ですから、8月10日は

それに対してハレンチ大戦争編というのは、粛正する側、抵抗する側、巻き添えとなる者の全てが、人間のエゴそのもののぶつかり合いでした。絵空事の中に言いようのないリアリズムを突き付けられ、永井さんご自身が大人からの糾弾に対し抵抗し反撃し続けたストーリーに押しまくられたのです。これをあの年齢で読んじゃったら、後から来るあばしり一家やデビルマンには悪いけれど金字塔はこっちになってしまうのです。

それに対してハレンチ大戦争編というのは、粛正する側、抵抗する側、巻き添えとなる者の全てが、人間のエゴそのもののぶつかり合いでした。絵空事の中に言いようのないリアリズムを突き付けられ、永井さんご自身が大人からの糾弾に対し抵抗し反撃し続けたストーリーに押しまくられたのです。これをあの年齢で読んじゃったら、後から来るあばしり一家やデビルマンには悪いけれど金字塔はこっちになってしまうのです。

国連G対策センター所属のゴジラ迎撃専門軍事組織「G-FORCE」は事実上の多国籍軍として、1992年の未来人侵略以降に組織されており、対G兵器開発期間も含めて94年に本格稼働開始していたようです(ゴジラvsメカゴジラが93年末から94年初頭にかけての上映)。その飛躍的な科学技術は、未来人侵略時に出現したメカキングギドラの残骸を回収し、23世紀のメカトロニクスその他のテクノロジーを手に入れたからと言われていますが、ここに謎の一つが存在します。

国連G対策センター所属のゴジラ迎撃専門軍事組織「G-FORCE」は事実上の多国籍軍として、1992年の未来人侵略以降に組織されており、対G兵器開発期間も含めて94年に本格稼働開始していたようです(ゴジラvsメカゴジラが93年末から94年初頭にかけての上映)。その飛躍的な科学技術は、未来人侵略時に出現したメカキングギドラの残骸を回収し、23世紀のメカトロニクスその他のテクノロジーを手に入れたからと言われていますが、ここに謎の一つが存在します。 G-FORCEは防衛庁(当時)から護衛艦や潜水艦の提供も受けていたようですが、メカゴジラそのものに応用されたスーパーX2の装甲やファイアーミラーコートの実例をみるように、実はスーパーX2そのものの貸与も得ていたのではないか。メカギドラのメカ部分だけでも相当な質量なので、まともに回収するとなれば洋上プラットホームが必要ですが、それを建造し曳航する期間が見当たらない。

G-FORCEは防衛庁(当時)から護衛艦や潜水艦の提供も受けていたようですが、メカゴジラそのものに応用されたスーパーX2の装甲やファイアーミラーコートの実例をみるように、実はスーパーX2そのものの貸与も得ていたのではないか。メカギドラのメカ部分だけでも相当な質量なので、まともに回収するとなれば洋上プラットホームが必要ですが、それを建造し曳航する期間が見当たらない。 ひとまず回収成功したメカギドラから技術流用して建造されたのがガルーダと言われていますが、これ自体が既にスーパーX3のテストベッドと言ってもいいでしょう。陸自が自ら予算を割かず、G-Forceで作ってデータ取りしてくれるんだから、SX2提供しても割に合うはずです。ところが機動性はともかく火力搭載量で設計に不具合があり、この機体はいきなりお払い箱になってしまいました。

ひとまず回収成功したメカギドラから技術流用して建造されたのがガルーダと言われていますが、これ自体が既にスーパーX3のテストベッドと言ってもいいでしょう。陸自が自ら予算を割かず、G-Forceで作ってデータ取りしてくれるんだから、SX2提供しても割に合うはずです。ところが機動性はともかく火力搭載量で設計に不具合があり、この機体はいきなりお払い箱になってしまいました。 こうして開発されるメカゴジラは、ゴジラを威嚇し攻撃するコンセプトから、ゴジラ同様のフォルムが必要となったのですが、初期計画では複数機体の合体案があったとか。それは次期対G機体であるMOGERAで実用化されますが、この設計思想があったからこそ、多少の改良でガルーダをバックパックとしてドッキングさせるスーパーメカゴジラ化が可能だったと思われます。しかしそれ以前に、全高120m、15万tものメカゴジラが自力で飛行できるというのが理解を越えた謎。

こうして開発されるメカゴジラは、ゴジラを威嚇し攻撃するコンセプトから、ゴジラ同様のフォルムが必要となったのですが、初期計画では複数機体の合体案があったとか。それは次期対G機体であるMOGERAで実用化されますが、この設計思想があったからこそ、多少の改良でガルーダをバックパックとしてドッキングさせるスーパーメカゴジラ化が可能だったと思われます。しかしそれ以前に、全高120m、15万tものメカゴジラが自力で飛行できるというのが理解を越えた謎。 G-FORCEはそこそこ善戦したと思うのですが所詮は一時的な国連指揮下の多国籍組織。ゴジラ出現が一部の例外を除いてほぼアジアというか日本に特化している現状から、いつまでも各国が対G予算を割いてくれるわけでもなく、自然消滅して防衛省による特生自衛隊にとって代わられ、三式機龍に主力を奪われていくのでした。この特生自衛隊もその後は地球防衛軍に編入されているかもしれません。ひょっとすると、この地球防衛軍が、最初の謎にかかわっているような気がします。

G-FORCEはそこそこ善戦したと思うのですが所詮は一時的な国連指揮下の多国籍組織。ゴジラ出現が一部の例外を除いてほぼアジアというか日本に特化している現状から、いつまでも各国が対G予算を割いてくれるわけでもなく、自然消滅して防衛省による特生自衛隊にとって代わられ、三式機龍に主力を奪われていくのでした。この特生自衛隊もその後は地球防衛軍に編入されているかもしれません。ひょっとすると、この地球防衛軍が、最初の謎にかかわっているような気がします。 さて、なんだって突然、こんなことを書いているのかというと、これだけの総力戦に臨むこととなった94年の対ゴジラ戦で、ゴジラが日本上陸したのが6月27日なんですって。

さて、なんだって突然、こんなことを書いているのかというと、これだけの総力戦に臨むこととなった94年の対ゴジラ戦で、ゴジラが日本上陸したのが6月27日なんですって。

2199だけ情にほだされたけど、そこで再凍結し訣別しといてよかったわというビジュアルです。もっとも、2202は頑なに観ておりませんから批判などできる立場ではないのですが、これ(第六章)はすごいわ。宇宙戦艦ヤマトがなぜ戦艦大和の形を模しているのか(つまり2199では海底に沈んだ旧戦艦を改修したわけではないから)の説明を端的に示す、ヤマト級の設定! やりたい放題に進んでいくこと請け合いな展開じゃないですか。ぼちぼち「駄作の香り」「嫌な予感が」の声も聞こえていますが、第五章まで観ちゃった人を慰めるなら「これらすべて予定調和ですよ」と。だって「さらば宇宙戦艦ヤマト」以降の復活編まで、やる度やるたび不特定多数の怒りを買ってきたじゃないですか。それさえも忠実に受け継いでいるってことですよ、きっと。しかもですよ、二番艦の存在は、遠い将来、第十七代宇宙戦艦ヤマト「の次」にまで繋げられるかもしれませんよ。ヤマトはあと五十年は戦える!

2199だけ情にほだされたけど、そこで再凍結し訣別しといてよかったわというビジュアルです。もっとも、2202は頑なに観ておりませんから批判などできる立場ではないのですが、これ(第六章)はすごいわ。宇宙戦艦ヤマトがなぜ戦艦大和の形を模しているのか(つまり2199では海底に沈んだ旧戦艦を改修したわけではないから)の説明を端的に示す、ヤマト級の設定! やりたい放題に進んでいくこと請け合いな展開じゃないですか。ぼちぼち「駄作の香り」「嫌な予感が」の声も聞こえていますが、第五章まで観ちゃった人を慰めるなら「これらすべて予定調和ですよ」と。だって「さらば宇宙戦艦ヤマト」以降の復活編まで、やる度やるたび不特定多数の怒りを買ってきたじゃないですか。それさえも忠実に受け継いでいるってことですよ、きっと。しかもですよ、二番艦の存在は、遠い将来、第十七代宇宙戦艦ヤマト「の次」にまで繋げられるかもしれませんよ。ヤマトはあと五十年は戦える!

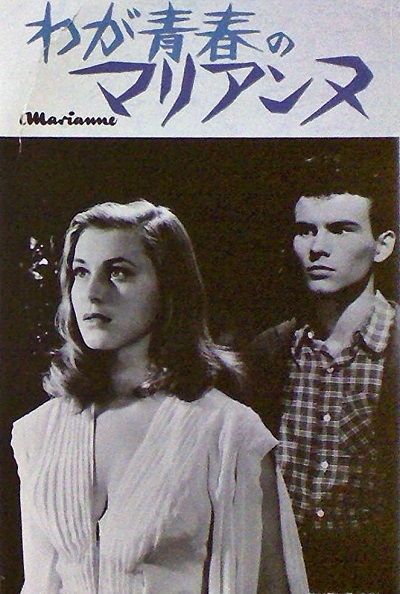

しかしはてさて、むかーし、銀河鉄道999が映画化されたころ、松本零士さんは、メーテルのモデルになった人物として「わが青春のマリアンヌ」という洋画を引き合いに出して話していたことがありました(確かNHKのFMラジオ番組)

しかしはてさて、むかーし、銀河鉄道999が映画化されたころ、松本零士さんは、メーテルのモデルになった人物として「わが青春のマリアンヌ」という洋画を引き合いに出して話していたことがありました(確かNHKのFMラジオ番組)