「夜の世界」は、五木寛之さんの短編小説の題名で、地味な教師の中年男性が妻子に隠れて古びたシムカを購入し、夜な夜なこれを走らせ家庭も仕事もかなぐり捨て自分だけの時間に溺れていくお話。

「夜の世界」は、五木寛之さんの短編小説の題名で、地味な教師の中年男性が妻子に隠れて古びたシムカを購入し、夜な夜なこれを走らせ家庭も仕事もかなぐり捨て自分だけの時間に溺れていくお話。

それと密接な関係はありませんが、仙台暮らしの中で僕も、時々似たようなことをやっていました。

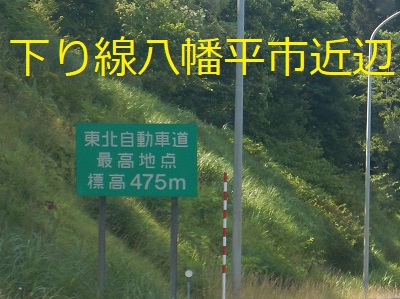

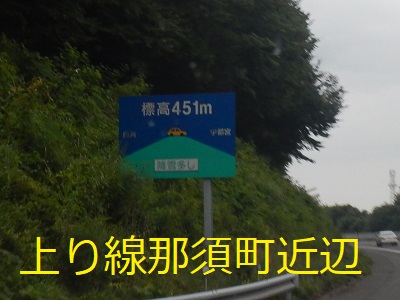

仙台宮城インターから東北道に上がり、ちょっと南下して仙台南部道路に分岐してこれを走りきると、今度は仙台東部道路にジャンクションする。東部道路を北上して石巻方面には向わず仙台北部道路に乗り入れ再び東北道を目指し、東北道に戻った後は仙台泉インターで降りるのです。

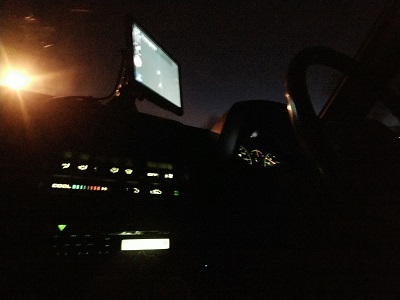

作戦室からのドアtoドアは、ちょうど70キロ。1時間ちょっと、仙台都市圏の夜景と陸送トラックの隊列を眺めながら、周回してくる、夜の世界です。夜景については、この環状線は郊外を走るために首都高のようなきらびやかさはありません。まあ、仙台も外から見たら田舎町です(おいおい)

気分的には、あと30キロくらいの延長があったらいいのですが、そのような路線は無いものねだり。ただしあと数年すると、福島まで南下して相馬へ山越えし、常磐道から東部道路に戻ってくるルートが開通します。もっともそれを待たなくとも、郡山からいわきへ出て仙台に戻ってくることは可能・・・いや、それは長すぎ(笑)

時折、仙台都市圏ループを走ってみて思うことは、どうも「そういうあほな愉しみ」をしている人はいないみたいだなあということです。たまに傍若無人なミニバンが追い越して行きますが、ナンバーが関東圏で、どうやら東北道から入ってきて南部道路で頭を抑えられてイライラしてか、二車線の東部道路になると一気に陸送隊列を追い越して行き、石巻方面の三陸縦貫道路へ消えていきます。

人車共に歳を食ったので、こちらはそういうのはやり過ごしてのんびりと周回するのですが、高速を降りると今度は国道をタクシーが結構な勢いで闊歩している。それらを回避して路地に入り、コンビニエンスストアでコーヒーを買い求め、小休止しながら作戦室に戻ります。

それでちょっと寝てから朝ドラを見て出勤しても一番乗りなんだよね。こういう遊びもおしまいです。来月からは早寝早起きしないと身が持たない。ただし早寝できるように帰って来られるかどうかが甚だ不安・・・