母校が甲子園に出るっていうんで、

こんな手紙が届きました。

あれ、去年は来なかったのになぁ。

「一口5000円、二口以上でお願いします」

って文言は在学中にも見たぞ。

という話を友達としました(笑)

英国じゃ30年を意識している

イギリスのスズキがアナウンスするには「スズキはビターラの誕生30周年を記念して、ビジュアル、テクニカル、仕様のアップグレードを数多く取り入れた2019年モデルを9月に発表する」と。

イギリスのスズキがアナウンスするには「スズキはビターラの誕生30周年を記念して、ビジュアル、テクニカル、仕様のアップグレードを数多く取り入れた2019年モデルを9月に発表する」と。

これは要するにマイナーチェンジを伴うイヤーモデルの発表なわけですが、誕生30年をきちんと意識している。そこが重要です。

少なくともUKスズキは、ブランドとしてのビターラを軽視していない。売る側がこうだからこそ、現地では人気ブランドとしてやっていけるのだと思います。しかしすごいはったり。累計370万台って、さすがにこれは四代目だけではありえない数字でしょう。累計ですから歴代全て合算の台数ですかね。そのうちの140万台だったかが、初代の持つ数字です。差し引いたら二代目以降は・・・ちょっと哀しい。

今回のMCで、欧州に残っていた4気筒NA1600は廃止される模様で、代わって登場するのが3気筒1000のブースタージェットターボ。一時代には6気筒3200までのし上がったブランドもそこまでダウンサイズするのか。これが日本に入ってくるかどうかは不明ですが、身内でこんなに僅差の排気量が群雄割拠してしまっては、かえって逆効果なのではないか? しかも依然としてハッチバックばかり。まさかね、逆にXBEEにシエラの1500を載せちゃうとかもあり?

今回のMCで、欧州に残っていた4気筒NA1600は廃止される模様で、代わって登場するのが3気筒1000のブースタージェットターボ。一時代には6気筒3200までのし上がったブランドもそこまでダウンサイズするのか。これが日本に入ってくるかどうかは不明ですが、身内でこんなに僅差の排気量が群雄割拠してしまっては、かえって逆効果なのではないか? しかも依然としてハッチバックばかり。まさかね、逆にXBEEにシエラの1500を載せちゃうとかもあり?

ちっちゃい・・・ナニ?

本日21時ごろ、火星が地球との距離を5759万キロまで縮めてきます。これは2003年の5576万キロ以来の大接近と言われています。

本日21時ごろ、火星が地球との距離を5759万キロまで縮めてきます。これは2003年の5576万キロ以来の大接近と言われています。

専門的なことはこちら

エスクード1台で、月までの距離なら走れているわけだから、大勢でかかればこの距離もどうにかできるんじゃないか?

というお馬鹿な発想から2006年にスタートした「エスクードマイレッジ」は、初年次は108台の登録で約1千万キロを積み上げました。13年めの現在、304台が登録され、3970万キロ台を累積しているところです。

そのうちたどり着くだろうと呑気にやっているとはいえ、自動車の推進力というのはロケットのようなわけには行きません。なんだか最近は、どこかの企業経営者が自分の車を火星めざしてロケットのモジュールに搭載し打ち上げちゃったようですが、我々凡人にはそんな真似は不可能なので、亀のように進むのみです。

だけど、まだまだとてつもない道のりながら、もうすぐ4千万キロに届くのだから、1台が1年をかけて走る距離だってばかにしたものじゃありません。自画自賛みたいに聞こえるかもしれませんが、世界中どこにいらしても、エスクードとその派生車種に乗っている人ならば、どなたでも参加できることがこの企画の良いところだと思っています。登録されたエスクードたちは、その距離を提供していただいた証として、個体が退役しても、いずれ火星に届く時には一緒にゴールすることとしているのも、企画における魅力です。

僕自身は現役で2台の初代を走らせているけれど、さすがにこの2台とも、残る道のりのどこかでリタイアすることを避けられないでしょう。そういう悲壮感も背負っての企画なのですが、あと何年かかるかを考えても仕方がないので、いつか誰かを送り込めるはずという希望の方を優先して、ノリで続けています。

そんな思いを、火星のやつが知る由もありません。たまたま軌道周期で大接近してくるだけのことです。それでもいいじゃないですか。今夜、空が晴れているなら、南東の低いところに赤く輝く目的地が見えるはずです。

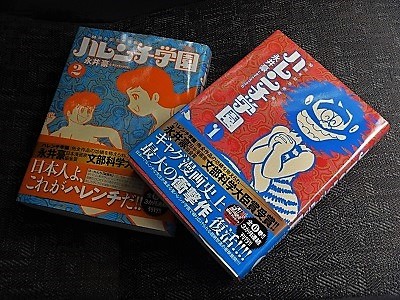

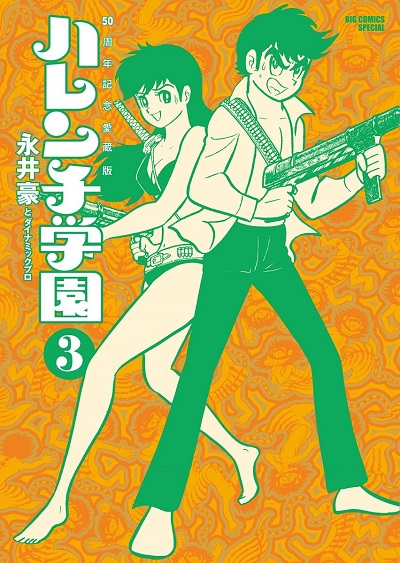

恐るべき黙示録

デビルマンやバイオレンスジャックがどれだけのインパクトを保有していようとも、僕自身の中ではハレンチ学園の第一部結末として描かれたハレンチ大戦争の顛末こそに怖さを覚え、今なおそのポジションは崩れていません。

デビルマンやバイオレンスジャックがどれだけのインパクトを保有していようとも、僕自身の中ではハレンチ学園の第一部結末として描かれたハレンチ大戦争の顛末こそに怖さを覚え、今なおそのポジションは崩れていません。

まあ無理もないよね。小学生でしたし、なんだか大人がヒステリックになって永井豪さんを糾弾していたし、少年ジャンプは隠れて読まないと危険と思い込まされるような風潮の中、

「社会秩序の乱れをもたらすハレンチ学園をもろとも抹殺すべし、という国家が繰り出す大教育センターの軍隊による蹂躙に加え、次々と惨殺されていく登場人物やその身内」

の展開が毎週エスカレートしていくわけですから。

その後、マジンガーZの連載が始まって、ようやく安心して買ったジャンプを家に持ち帰れるようになり、しばらくしたら今度は少年マガジンでデビルマンが描かれ再び恐いものを読まされるのだけれど、先住人類デーモンという設定が、そりゃ面白いにしても空想的な距離感を覚えたのです。

それに対してハレンチ大戦争編というのは、粛正する側、抵抗する側、巻き添えとなる者の全てが、人間のエゴそのもののぶつかり合いでした。絵空事の中に言いようのないリアリズムを突き付けられ、永井さんご自身が大人からの糾弾に対し抵抗し反撃し続けたストーリーに押しまくられたのです。これをあの年齢で読んじゃったら、後から来るあばしり一家やデビルマンには悪いけれど金字塔はこっちになってしまうのです。

それに対してハレンチ大戦争編というのは、粛正する側、抵抗する側、巻き添えとなる者の全てが、人間のエゴそのもののぶつかり合いでした。絵空事の中に言いようのないリアリズムを突き付けられ、永井さんご自身が大人からの糾弾に対し抵抗し反撃し続けたストーリーに押しまくられたのです。これをあの年齢で読んじゃったら、後から来るあばしり一家やデビルマンには悪いけれど金字塔はこっちになってしまうのです。

どうも本日刊行される第三巻で、あの惨劇が蘇るらしく、今の世の中でこれを読んだらどう感じるのか誰彼と無く問いかけてみたい気持ちです。

すっかり忘れてたけど、山岸とか十兵衛って、このとき12歳という設定だったんだ。

トンネル工事の専門技術を持つ寿建設の森崎社長から連絡をいただき、福島市で開かれている写真展を訪ねました。トンネルや道路の傷んだ部分を補修したり、積雪時の除雪に機材を出したり、路傍の雑草を刈り取ったりという、人の目に触れない工事現場を主題に撮られた写真展です。

このような工事の仕事をインフラメンテナンスと呼ぶのですが、橋にしろトンネルにしろ、作られて何十年も経過するとぼろぼろになるわけで、これから先その件数はとんでもない数に跳ね上がっていくそうです。それがインフラクライシスの時代。誰かが修繕していかなければ、道も川も危険な存在になってしまうのです。

トンネルの内壁の「向こう側」って、地山との間にコンクリートを充填して固めていくのですが、古いトンネルほどアーチの上の方は充填しきれておらず、そこに地下水がたまって内壁から染み出し流れ出す。東北じゃ冬場はでかいつららができていたりします。こういうのは極めて危険な状況で、森崎社長のところでは地下水のたまっている部分を見つけ出し、小さな穴をあけて排水したのち再充填して補修する技術を持っています。

「この分野の仕事は何事かが起きてからでは意味を持ちません。何もなくて当たり前でなければいけない。でもね、劣化し壊れたものが自然に回復していくこともないんですよ。そういうことを広く知ってもらいたくて」

というのが森崎社長の思いです。

それらの現場を撮影したのは、ご自身も阪神・淡路大震災で被災した写真家の山崎エリナさん。彼女の友人が森崎社長の友人でもあったという縁で、この企画が実現したとか。約一年をかけて様々な現場が撮影されました。

山崎さんと少しの時間、対話ができました。

「はじめは工事の迫力や重機のごつさに圧倒されていたんですけど、そこで仕事をしている人たちがとても生き生きとしていて、笑顔がかっこいいんです。インフラのメンテナンスを撮らなくちゃいけなかったんですが、いつのまにか作業している人たちの表情ににじり寄ってしまいました」

「はじめは工事の迫力や重機のごつさに圧倒されていたんですけど、そこで仕事をしている人たちがとても生き生きとしていて、笑顔がかっこいいんです。インフラのメンテナンスを撮らなくちゃいけなかったんですが、いつのまにか作業している人たちの表情ににじり寄ってしまいました」

建設の世界を撮るのは初めてだったそうですから、こんな機会はまたとないです。まだ各地に縁の下で支える現場の笑顔が沢山あります。

山崎さんの被写体ジャンルにぜひ加えていただきたいです。とお願いしちゃいましたが、よーく考えてみたら、こんな機会だったら「僕のクルマ、もうすぐ70万キロになるんですよ、撮ってくれませんか?」って言えばよかったんじゃないか?

写真展は31日までやってます。福島信用金庫本店の隣というか、後ろにある同信金相談センター内にギャラリーがあります。

1984 鈴鹿四時間耐久

唐突に鈴鹿の話を振ってしまうばかりか、8時間ではなく4時間耐久。しかも34年も前のことを書いてどうするんだ? と、自分でも思います。4時間耐久レースは8時間決勝の前日(本年は今日。台風12号の影響が心配)開催ですが、1984年はヤマハXJ400ZSが優勝した(と思う。忘れてる)歴史は置いといて、最多ラップをホンダVF400Fが刻んだ(はず。うろ覚え)もほっといて、スズキが優勝してしまう話を無理やり発掘します。それ前提でないと話が進まんのよ。

唐突に鈴鹿の話を振ってしまうばかりか、8時間ではなく4時間耐久。しかも34年も前のことを書いてどうするんだ? と、自分でも思います。4時間耐久レースは8時間決勝の前日(本年は今日。台風12号の影響が心配)開催ですが、1984年はヤマハXJ400ZSが優勝した(と思う。忘れてる)歴史は置いといて、最多ラップをホンダVF400Fが刻んだ(はず。うろ覚え)もほっといて、スズキが優勝してしまう話を無理やり発掘します。それ前提でないと話が進まんのよ。

この年、前年にホンダがCBR400Fを登場させた話題に対抗し、スズキが繰り出してきたのがGSX‐R。400ccクラスの群雄割拠とレーサーレプリカ台頭の頃でした。当時の十代少年、一馬力一万円とか言いながら貯金していた時代、Rを59馬力から65馬力にチューンし、4名の高校生が2台を出走させ、そのうち1台が走路妨害を受け転倒しながらも、まあ逆転優勝しちゃうわけです。あ、4時間もあるのにかなり端折ってしまいましたが、とりあえずそういうストーリーなの!

この年、前年にホンダがCBR400Fを登場させた話題に対抗し、スズキが繰り出してきたのがGSX‐R。400ccクラスの群雄割拠とレーサーレプリカ台頭の頃でした。当時の十代少年、一馬力一万円とか言いながら貯金していた時代、Rを59馬力から65馬力にチューンし、4名の高校生が2台を出走させ、そのうち1台が走路妨害を受け転倒しながらも、まあ逆転優勝しちゃうわけです。あ、4時間もあるのにかなり端折ってしまいましたが、とりあえずそういうストーリーなの!

この高校生ペアの1人は、後に全日本250、世界選手権500のライダーに成長しますが、84年の4時間耐久では、実はもう1台のGSX‐R(左図)が、なんと74馬力もの無謀チューンの末ドタバタ劇を展開し、なんだかんだで結局優勝してしまうというパラレルな話もあったのです。さあ大変だ、さすがバイクレースの甲子園。まるで77年F1のSV01改対トドロキスペシャルみたいなことが、4時間耐久でも起きていようとは。貴方はどっちの優勝を支持します?

この高校生ペアの1人は、後に全日本250、世界選手権500のライダーに成長しますが、84年の4時間耐久では、実はもう1台のGSX‐R(左図)が、なんと74馬力もの無謀チューンの末ドタバタ劇を展開し、なんだかんだで結局優勝してしまうというパラレルな話もあったのです。さあ大変だ、さすがバイクレースの甲子園。まるで77年F1のSV01改対トドロキスペシャルみたいなことが、4時間耐久でも起きていようとは。貴方はどっちの優勝を支持します?