ぷらすBLUEは1次ユーザーの初年度登録が1991年ですから、齢30年に達する老骨ですが、二十代半ばの霙が走らせている時間距離は、車体にとっては良い環境のようです。最寄り駅圏の通学仕様から片道50kmの通勤仕様に変わってちょうど1年、先頃27万kmに到達しながらもコンディションは上々です。幌車乗りと言えば近所にAMGさんがお住まいですが、どこかへ出かけてTA01Rとすれ違う機会は無くなっちゃったねえ。

ぷらすBLUEは1次ユーザーの初年度登録が1991年ですから、齢30年に達する老骨ですが、二十代半ばの霙が走らせている時間距離は、車体にとっては良い環境のようです。最寄り駅圏の通学仕様から片道50kmの通勤仕様に変わってちょうど1年、先頃27万kmに到達しながらもコンディションは上々です。幌車乗りと言えば近所にAMGさんがお住まいですが、どこかへ出かけてTA01Rとすれ違う機会は無くなっちゃったねえ。

よくよく考えたら30年めの老骨

スタッドレスタイヤを外してオールテレーンに戻す作業の最中、フレームについた擦過傷を確認して愕然です。右に据え切りするときだけ、いやーな音がすることがあるのは、先日入れ替えたDМ‐V3のときから始まっていたのですがこれほどとは。

スタッドレスタイヤを外してオールテレーンに戻す作業の最中、フレームについた擦過傷を確認して愕然です。右に据え切りするときだけ、いやーな音がすることがあるのは、先日入れ替えたDМ‐V3のときから始まっていたのですがこれほどとは。

夏冬ともタイヤ規格は一緒。外径も幅も変わらないので、アライメントが狂ったかストラットの取り付け角度が歪んだかパワステベルトに故障が出てきたか。

最近、入手できにくくなったはずのオールドマンエミューがなぜか楽に注文できたので、リア用のランチョとともに取り寄せ中です。据え切りをしなければ当たらないけれど、早いとこ直したい。

最近、入手できにくくなったはずのオールドマンエミューがなぜか楽に注文できたので、リア用のランチョとともに取り寄せ中です。据え切りをしなければ当たらないけれど、早いとこ直したい。

この機にブレーキパッドも交換しましたが、通常だと7万キロくらいが限度の純正パッドが、今回は10万キロ耐えました。ブレーキ踏まないもんなー。

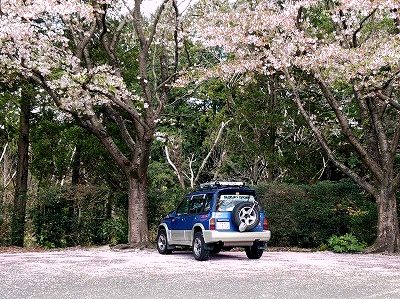

週末の雨で、土曜日まで満開だった近所のソメイヨシノも見納めです。ことしは桜と菜の花の見ごろに梨の花が八重桜を追い越し追い付いてしまう暖かさです。

週末の雨で、土曜日まで満開だった近所のソメイヨシノも見納めです。ことしは桜と菜の花の見ごろに梨の花が八重桜を追い越し追い付いてしまう暖かさです。

天狗の森はいよいよ腐海の様相になってきました。いやそうじゃない、花々と新芽の入り乱れで賑わい出しています。

デザインと中身の葛藤

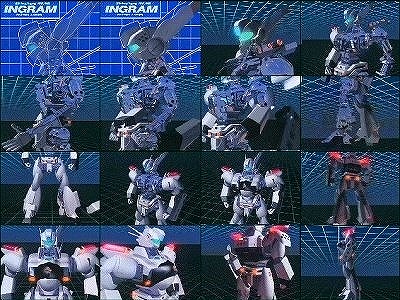

「機動警察パトレイバーEZY」は、再び近未来の時代を舞台に企画されていると聞きます。おおむね2030年代あたりがその舞台と言われていますが、越えなければならないハードルの一つに、「20世紀末に開発された98式AV」が、官給品とはいえ当時から運用する特殊車両2課も含めて予算を食いつぶす警視庁の盲腸ともごくつぶしとも揶揄された機体でしたから、どうやって運用コストを下げてきたのかという30年の歴史が無くてはなりません。

「機動警察パトレイバーEZY」は、再び近未来の時代を舞台に企画されていると聞きます。おおむね2030年代あたりがその舞台と言われていますが、越えなければならないハードルの一つに、「20世紀末に開発された98式AV」が、官給品とはいえ当時から運用する特殊車両2課も含めて予算を食いつぶす警視庁の盲腸ともごくつぶしとも揶揄された機体でしたから、どうやって運用コストを下げてきたのかという30年の歴史が無くてはなりません。

もうひとつは、その運用過程でレイバーの基本設計や性能も変わっていくだろうし、2002年(劇場版2)以降REBOOTの2016年まではともかく、その先少なくとも15年くらい、98式の中身自体が大きくアップデートされていなくては、零式やヴァリアントに続く新型機を尻目に稼働する(まあその逆を描くという手もありますが)必要もあるはずです。形は極力そのまま、中身を新設定するという話は織り込み済みのようではあります。

もうひとつは、その運用過程でレイバーの基本設計や性能も変わっていくだろうし、2002年(劇場版2)以降REBOOTの2016年まではともかく、その先少なくとも15年くらい、98式の中身自体が大きくアップデートされていなくては、零式やヴァリアントに続く新型機を尻目に稼働する(まあその逆を描くという手もありますが)必要もあるはずです。形は極力そのまま、中身を新設定するという話は織り込み済みのようではあります。

というところでパトレイバーの話ではなくなります。上記のように、30年以上を過ぎても「その姿が優遇され、最新の機構を与えられる」という話は、古いクルマに乗っている人々にとって羨望の的じゃありませんか。スズキの場合、2020年からパーツストックのあり方を大幅に見直し、供給できなくなる方向にシフトしているといいます。聞けばJB32等のアクセルワイヤを調達するのが段々困難になっているとか。それって対岸の火事ではないような・・・

マツダあたりはNAのロードスターやFCのサバンナに、レストアのためのパーツ再供給や整備のマーケットを切り拓きましたが、ジムニーシエラや初代エスクードくらいのネームバリューでは、巷の評価がメーカーに伝わらないのでしょうね。奇しくもパトレイバーEZYの2030年代以降はガソリン車やディーゼル車への風当たりが強まりそうだし。でも、優れたデザインは何千年経っても認められるものではないのかと、主張したいんですよねえ。

マツダあたりはNAのロードスターやFCのサバンナに、レストアのためのパーツ再供給や整備のマーケットを切り拓きましたが、ジムニーシエラや初代エスクードくらいのネームバリューでは、巷の評価がメーカーに伝わらないのでしょうね。奇しくもパトレイバーEZYの2030年代以降はガソリン車やディーゼル車への風当たりが強まりそうだし。でも、優れたデザインは何千年経っても認められるものではないのかと、主張したいんですよねえ。

Team WESTWIN Warriors#155

先日の練習走行で変調を来した智広君のエスクードのデフオイル交換時に、けっこう大きな金属片が排出されたそうで、開けてみたらこんな状態。まだ力任せに車を振り回しているようで、なかなかの負荷がかかっていたことがわかります。

先日の練習走行で変調を来した智広君のエスクードのデフオイル交換時に、けっこう大きな金属片が排出されたそうで、開けてみたらこんな状態。まだ力任せに車を振り回しているようで、なかなかの負荷がかかっていたことがわかります。

ウエストウインではパーツを探しているとか。ハンガースポーツの高田さんのところに、コンバーチブルのスクラップがあるから、そこから取り出せないものか。

「あのエスクードはまだお客さんの所有のままらしいんですよ」

「でもあのまま朽ち果てさせる方がもったいないでしょう」

という対話をしているところですが、高田さんと直談判する案を推しております。

島監督はこの破損を見て、

「三人のドライバーの中で、一番車を壊していないのが後藤君です。せいぜいドライブシャフトを折ったくらいで、あとは壊したのではなく、壊れた」

今シーズンのTDAは五月開幕。川添君もTA52Wのさらなる軽量化作業を実践中です。

そろそろスタッドレスタイヤを外してもいい頃なのに、BLUEらすかるの場合何度か東北往復をやっているうちに、リアがこんなになってしまいました。そこへまたもや陸前高田まで行かねばならない仕事が生じ、雪は無いだろうけれど凍結も無いとは言えないよなあと、仙台までだましだましこれで走り、タイヤを新調する作戦に出ました。ブリザックDM‐V1は2017年に入れたものですから、冬だけ使用といっても長持ちしたと思います。

そろそろスタッドレスタイヤを外してもいい頃なのに、BLUEらすかるの場合何度か東北往復をやっているうちに、リアがこんなになってしまいました。そこへまたもや陸前高田まで行かねばならない仕事が生じ、雪は無いだろうけれど凍結も無いとは言えないよなあと、仙台までだましだましこれで走り、タイヤを新調する作戦に出ました。ブリザックDM‐V1は2017年に入れたものですから、冬だけ使用といっても長持ちしたと思います。

ですから知らないうちにこの銘柄がV3に進化しているわけです。前回のV1の前にV2を入れたら1シーズンでダメになった。ゆえにV2の評判はうち以外でも悪く、V1が再生産されたのです。今度のV3は、V2比25%の耐摩耗性向上だとか。V2比かよー(笑)などと言いながら走ってみると、昔のスノータイヤのようなロードノイズ・・・というよりごくわずかな微振動があるものの、乗り心地は悪くなく、この振動はおそらくトレッド全体についている小さなぽつぽつの仕業。

ですから知らないうちにこの銘柄がV3に進化しているわけです。前回のV1の前にV2を入れたら1シーズンでダメになった。ゆえにV2の評判はうち以外でも悪く、V1が再生産されたのです。今度のV3は、V2比25%の耐摩耗性向上だとか。V2比かよー(笑)などと言いながら走ってみると、昔のスノータイヤのようなロードノイズ・・・というよりごくわずかな微振動があるものの、乗り心地は悪くなく、この振動はおそらくトレッド全体についている小さなぽつぽつの仕業。

どーれ凍結路出てきなさい! と翌日早朝に北上したのですが、氷点下にはなっていたけれどドライコンディション・・・ 帰路もずーっと快適な晴天。これは慣らしだけやって夏タイヤに戻して、来シーズンまで性能評価は先送りですね。組んでから1000キロほど走ったので、ぽつぽつの突起はほぼ無くなっています。おいおい大丈夫か? V2比で向上していても、V1比だったらたいしたことないとか、そんなオチはいやだなあ。

どーれ凍結路出てきなさい! と翌日早朝に北上したのですが、氷点下にはなっていたけれどドライコンディション・・・ 帰路もずーっと快適な晴天。これは慣らしだけやって夏タイヤに戻して、来シーズンまで性能評価は先送りですね。組んでから1000キロほど走ったので、ぽつぽつの突起はほぼ無くなっています。おいおい大丈夫か? V2比で向上していても、V1比だったらたいしたことないとか、そんなオチはいやだなあ。

久しく挑んでいませんが

乗用車と同様のフロントサスを持つエスクードにとって、その伸びや動きの悪さはなかなか厄介ですが、初代と二代目はリジット系のリアサスがそれをカバーしてくれるので、低難度のロックセクションはライン取り次第でけっこうこなすことができます。一時期、フロントサスをリジット系に換装して大幅に車高を上げるという手法も重宝されましたが、古参のエスクード乗りはそれをよしとは言わなかった。「それやったらなんでもできちゃう」という見解でした。

乗用車と同様のフロントサスを持つエスクードにとって、その伸びや動きの悪さはなかなか厄介ですが、初代と二代目はリジット系のリアサスがそれをカバーしてくれるので、低難度のロックセクションはライン取り次第でけっこうこなすことができます。一時期、フロントサスをリジット系に換装して大幅に車高を上げるという手法も重宝されましたが、古参のエスクード乗りはそれをよしとは言わなかった。「それやったらなんでもできちゃう」という見解でした。

二代目になると、リアサスはリンクで固められ幾分不利になると思われますが、案外そうでもなく、ショートはおろかグランドエスクードでも、同じセクションをクリアできました。ただ、ノーマル車高でトライするのはリスクが大きく、それを前提として少しでも車高を上げる算段をとり、タンクガードを装備するといった防御策は必要です。低難度とはいっても岩の乗り越えですから、デフが当たるか当たらないかの感覚を、皆さんお尻で感じ取っています。

二代目になると、リアサスはリンクで固められ幾分不利になると思われますが、案外そうでもなく、ショートはおろかグランドエスクードでも、同じセクションをクリアできました。ただ、ノーマル車高でトライするのはリスクが大きく、それを前提として少しでも車高を上げる算段をとり、タンクガードを装備するといった防御策は必要です。低難度とはいっても岩の乗り越えですから、デフが当たるか当たらないかの感覚を、皆さんお尻で感じ取っています。

車高が上がってガード類を取り付けていても、三代目では困難だろうと誰もが思っていたものの、三代目には制御デバイスがあるので、滑りがちな岩の上でも想像以上に通過できます。それでも二代目までのようにフレームを当ててスキッドさせるリカバリーは、ビルトインラダーフレームと呼ばれていても基本がモノコックの三代目にはできない分、ライン取りとトラクションの維持が大事なポイントになります。四代目には、お勧めしません。

車高が上がってガード類を取り付けていても、三代目では困難だろうと誰もが思っていたものの、三代目には制御デバイスがあるので、滑りがちな岩の上でも想像以上に通過できます。それでも二代目までのようにフレームを当ててスキッドさせるリカバリーは、ビルトインラダーフレームと呼ばれていても基本がモノコックの三代目にはできない分、ライン取りとトラクションの維持が大事なポイントになります。四代目には、お勧めしません。

もちろんこれ以上のロックセクションとなると、これらの歴代では歯が立ちませんから、手持ちの装備とコースと壊した時の修理予算とを良く考え、「そっちはやらねえ」という撤退の決断こそ必要なことです。クロスカントリー走行の練習ならば、あとの洗車でひどい目に遭いますけど、土や泥で遊ぶ方が無難。時々、河川敷の堤防に乗り上げた写真を上げている馬鹿がいますが、挑むのだったら手が後ろに回らない場所でやってクリアしてなんぼです。

もちろんこれ以上のロックセクションとなると、これらの歴代では歯が立ちませんから、手持ちの装備とコースと壊した時の修理予算とを良く考え、「そっちはやらねえ」という撤退の決断こそ必要なことです。クロスカントリー走行の練習ならば、あとの洗車でひどい目に遭いますけど、土や泥で遊ぶ方が無難。時々、河川敷の堤防に乗り上げた写真を上げている馬鹿がいますが、挑むのだったら手が後ろに回らない場所でやってクリアしてなんぼです。

うーん・・・5年早いんだわ

キュリアス編集部で二代目エスクードがインプレッションされたことは(昨年秋のこと)、5年前に初代が扱われたこと以上に驚いたものですが、このTD62Wの状態と言い、これくらいの値段でどうか?というその価格と言い、うわー!なんで今なんだ、と手が出せない(笑)

せめてあと5年後にこの在庫車と出会うとなれば、案外買ってしまうかもしれません。でも今はBLUEらすかるの正念場なので、指をくわえているしかない。とはいえ、あの品質ならばすぐに買い手がついてしまうと思っていたのです。

が、まだ在庫みたい・・・

今どき遅れた人生なもので

という本日のタイトルなんですが、少々お待ちください。

さきほど、積算走行距離が800000キロを刻みました。このあと50000キロちょっと走れば、運転手も地球と月の往復を成し遂げることになります。だからもう少しの間、愚かな夢を見ていたいのです。人車双方、もうかなりのポンコツですけどね。

てなわけで、今日は主治医のところで油脂類交換、明日は午後から桶川で点滴を受けてきます。

てなわけで、今日は主治医のところで油脂類交換、明日は午後から桶川で点滴を受けてきます。

車体も汚れ落とししてやらんといかんなー。