90年代、エスクードのミニカーはブラーゴしかなかった時代ですが、エンジンラジコンと電動ラジコンには人気商品がありました。エンジンラジコンはモンスターのパイクスピーク仕様がまだエスクードベースであった頃に、ボディーが同様のデザインでユーザーが塗装し組み立てるものでした。それは所有したことがないので、手ごろ価格の電動ラジコンを、ホームセンターで見かけると買い足していたという(笑)。タイヨー製サウンドブラスターはその最大手でした。

90年代、エスクードのミニカーはブラーゴしかなかった時代ですが、エンジンラジコンと電動ラジコンには人気商品がありました。エンジンラジコンはモンスターのパイクスピーク仕様がまだエスクードベースであった頃に、ボディーが同様のデザインでユーザーが塗装し組み立てるものでした。それは所有したことがないので、手ごろ価格の電動ラジコンを、ホームセンターで見かけると買い足していたという(笑)。タイヨー製サウンドブラスターはその最大手でした。

本体の電源を入れ、メインスイッチを押すと「イグニッションサウンド」が響きわたり、続いて「アイドリングサウンド」に切り替わる。プロポを操作し、前進・後退をさせるときに「アクセルサウンド」。左右にステアを切ると「スキールサウンド」が鳴り響く。どうでもいいギミックで、動かすのがちょっとこっ恥ずかしい。

本体の電源を入れ、メインスイッチを押すと「イグニッションサウンド」が響きわたり、続いて「アイドリングサウンド」に切り替わる。プロポを操作し、前進・後退をさせるときに「アクセルサウンド」。左右にステアを切ると「スキールサウンド」が鳴り響く。どうでもいいギミックで、動かすのがちょっとこっ恥ずかしい。

ギア比が変えられ、トルクをあげられますが、たいていの場合障害物を乗り越えられないか、逆に弾き飛ばされ転倒します。

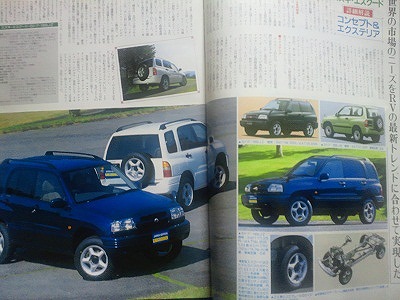

実は四駆ではなく「RR」なので、そこですべてが台無しという割には、18分の一くらいのボディは非常によく造形されています。青車体は白をベースに塗り替えたものです。白と黒はそれぞれ周波数が異なるため、同時に走らせレースも可能というところに、この手の電動ラジコンの販売戦略が見隠れしますが、そうでないと遊べないので素直に受け入れてました。ただ、一人っきりでは2個のプロポなんか同時に操作できない落とし穴もあるのです。

実は四駆ではなく「RR」なので、そこですべてが台無しという割には、18分の一くらいのボディは非常によく造形されています。青車体は白をベースに塗り替えたものです。白と黒はそれぞれ周波数が異なるため、同時に走らせレースも可能というところに、この手の電動ラジコンの販売戦略が見隠れしますが、そうでないと遊べないので素直に受け入れてました。ただ、一人っきりでは2個のプロポなんか同時に操作できない落とし穴もあるのです。