能登半島地震から2週間近くが経ち、亡くなられた方も被災された方もどんどん増えています。被災地の救助支援困難さは、東日本大震災を思い出せばやはり半島の各所に点在していた町で、能登は半島の規模も大きく陸路のインフラが寸断されては極めて大変な状況が続いているはずです。

能登半島地震から2週間近くが経ち、亡くなられた方も被災された方もどんどん増えています。被災地の救助支援困難さは、東日本大震災を思い出せばやはり半島の各所に点在していた町で、能登は半島の規模も大きく陸路のインフラが寸断されては極めて大変な状況が続いているはずです。

そんなときに不謹慎かもしれませんが漫画の話。

高松美咲さんの「スキップとローファー」の主人公・岩倉美津未は東京の燕西高校に首席入学し「石川県のはしっこの方から来ました」と自己紹介する高校一年生。彼女が黒板に書いた略図だと、珠洲市か能都町あたり(に所在する架空の鈴市)が実家で、「将来T大に入って官僚を目指し、総務省で過疎地対策を学び定年後は地元に帰って市長になる」という、故郷の過疎問題を憂えながらも気丈で朗らかでちょっと世間ずれした、でも裏表のない娘なのです。

例によって雑誌連載は読んでなくて、コミックスの展開でしか時系列を追っていませんが、連載自体は2018年に開始されていて、物語の進み具合はまだ彼女も高校二年生の夏秋くらいです。が、これを現実の世界と並べると、順当にT大に入れていれば今三年生。こんな大災害を目の当りにしたら、彼女は何を思うのだろうかと。

同じ雑誌で「波よ聞いてくれ」を描いている 沙村広明さんは、アニメ版で先行した北海道胆振東部地震エピソードを連載にも組み込みましたが、高松さんが同じことをする必要は無いし、なんでもかんでも現実にくっつけては無粋です。それでも起きてしまった災害を脳内から追い出すこともできず、彼女とそのご家族や彼女の友人たちが少し近い未来にどうなっていくのか気になってしまうのです。

アニメ版も見てみると、狐目やや三白眼の、うーん美人とはちょっと違うなあの彼女ですが、オープニングで披露されるダンスシーンがなかなか良い。ほんの一瞬瞼を閉じる場面がいくつかあって、ほーほーかわいらしいじゃん、とも思わされるのです。この漫画では数年先にやって来る現実とは切り離して、ほっこりするスクールライフ・コメディーを踏破してほしいものです。

アニメ版も見てみると、狐目やや三白眼の、うーん美人とはちょっと違うなあの彼女ですが、オープニングで披露されるダンスシーンがなかなか良い。ほんの一瞬瞼を閉じる場面がいくつかあって、ほーほーかわいらしいじゃん、とも思わされるのです。この漫画では数年先にやって来る現実とは切り離して、ほっこりするスクールライフ・コメディーを踏破してほしいものです。

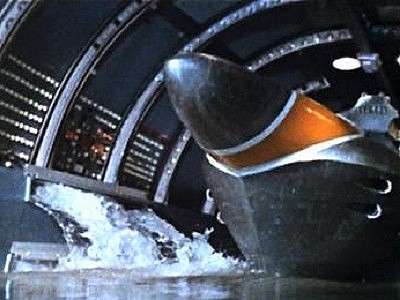

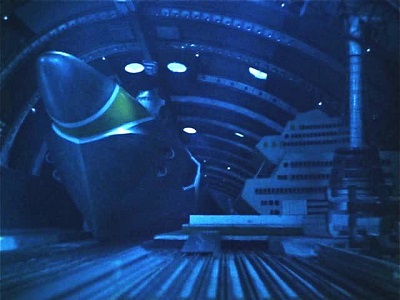

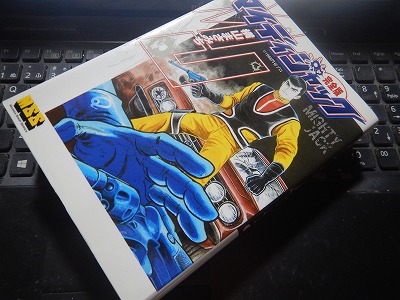

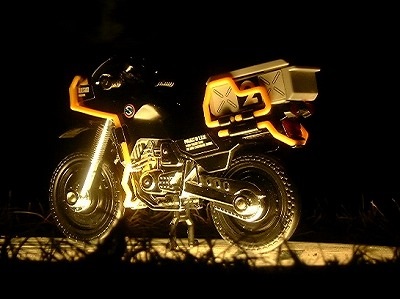

インベーダーの奇襲で冒頭から部隊全滅という幕開けは「秘密戦隊ゴレンジャー」を彷彿とさせましたが、番組のフォーマットは視聴層の高年齢化を意識してか、装備も銃火器も特殊車両もリアル志向に振っていたのが「ブルースワット」の洗練されたところ。バイクのカウルにも専用車にもアウターロールケージを括り付けるかっこよさがありましたが、全体的には地味ヒーローなのです。インベーダーの着ぐるみがぶよぶよに不細工だし、無理が祟った脚本の梃入れが最悪。

インベーダーの奇襲で冒頭から部隊全滅という幕開けは「秘密戦隊ゴレンジャー」を彷彿とさせましたが、番組のフォーマットは視聴層の高年齢化を意識してか、装備も銃火器も特殊車両もリアル志向に振っていたのが「ブルースワット」の洗練されたところ。バイクのカウルにも専用車にもアウターロールケージを括り付けるかっこよさがありましたが、全体的には地味ヒーローなのです。インベーダーの着ぐるみがぶよぶよに不細工だし、無理が祟った脚本の梃入れが最悪。 後半、この特殊車両ストライカーも主役のショウもパワーアップして明るい色彩にマイナーチェンジするものの、その力を与えにやってきた宇宙人がもうヘンテコ極まりないうえに毎回の登場がバンクフィルムで尺の無駄だ(制作側にとっては尺の稼ぎですが)と、失速を食い止めようがない。1984年1月30日の放送から本日で40年になりますけど、こういうのは今リメイクしながら、それこそ東映ヒーロータイムから切り離せば案外行けるんじゃないかと思います。

後半、この特殊車両ストライカーも主役のショウもパワーアップして明るい色彩にマイナーチェンジするものの、その力を与えにやってきた宇宙人がもうヘンテコ極まりないうえに毎回の登場がバンクフィルムで尺の無駄だ(制作側にとっては尺の稼ぎですが)と、失速を食い止めようがない。1984年1月30日の放送から本日で40年になりますけど、こういうのは今リメイクしながら、それこそ東映ヒーロータイムから切り離せば案外行けるんじゃないかと思います。