ウルトラ警備隊は地球防衛軍極東支部の精鋭部隊。極東基地勤務300名の隊員のうちわずか5名という、どういう難関を越えないと任官されないのよ? と思わせるほどの精鋭中の精鋭です。が、いとも簡単に6人目を、しかも素性の知れない風来坊を雇ってしまう場当たりな司令部の指揮下にあります。一時期、これはМ78星雲の恒天観測員340号が防衛軍内にとどまるために首脳陣を集団催眠にでもかけたのかと考えかけましたがそれじゃあ侵略だよと。

ウルトラ警備隊は地球防衛軍極東支部の精鋭部隊。極東基地勤務300名の隊員のうちわずか5名という、どういう難関を越えないと任官されないのよ? と思わせるほどの精鋭中の精鋭です。が、いとも簡単に6人目を、しかも素性の知れない風来坊を雇ってしまう場当たりな司令部の指揮下にあります。一時期、これはМ78星雲の恒天観測員340号が防衛軍内にとどまるために首脳陣を集団催眠にでもかけたのかと考えかけましたがそれじゃあ侵略だよと。

だから340号は司令官、参謀には素性と共に星間戦争の実態を解き、正体は明かさずモロボシダンとして警備隊の末席に滞在することを交渉し了承を得たのでしょう。これは軍でも第一級の機密事項となったはずですが、軍内でどこまで情報が開示されていたかには興味があります。おそらくキリヤマ・カオル隊長まではこの機密を知ることとなっていたと考えるのが妥当で、隊長もまた知らぬふりを命じられていたものの、時折つい、言葉尻などで漏洩しかけたりしていた節があります。

だから340号は司令官、参謀には素性と共に星間戦争の実態を解き、正体は明かさずモロボシダンとして警備隊の末席に滞在することを交渉し了承を得たのでしょう。これは軍でも第一級の機密事項となったはずですが、軍内でどこまで情報が開示されていたかには興味があります。おそらくキリヤマ・カオル隊長まではこの機密を知ることとなっていたと考えるのが妥当で、隊長もまた知らぬふりを命じられていたものの、時折つい、言葉尻などで漏洩しかけたりしていた節があります。

史上最大の侵略時には、ダンの素性を知った隊員たちの狼狽に合わせていたけれど、「明日を捜せ」「人間牧場」「月世界の戦慄」では、うっかりな言動がないわけでもない。特に危なかったのは「零下140度の対決」において、エンストしたポインターからのダンの連絡を受け、あっさりとポインターを放棄し基地へ戻れと指示したことです。このとき、極東基地は周囲半径2キロ程度がポール星人の攻撃を受け、外気温が零下112度というすさまじい環境となっていました。

史上最大の侵略時には、ダンの素性を知った隊員たちの狼狽に合わせていたけれど、「明日を捜せ」「人間牧場」「月世界の戦慄」では、うっかりな言動がないわけでもない。特に危なかったのは「零下140度の対決」において、エンストしたポインターからのダンの連絡を受け、あっさりとポインターを放棄し基地へ戻れと指示したことです。このとき、極東基地は周囲半径2キロ程度がポール星人の攻撃を受け、外気温が零下112度というすさまじい環境となっていました。

にもかかわらず、クルマを棄てて歩いて帰って来いと。冷静沈着のようで、かなり迂闊なことを口にしてしまっているのですが、運よく誰もそのことに気づかないうちに地下原子炉から基地へ電力を供給している基幹ケーブルを破壊され、基地自体が極超低温の危機にさらされてしまいます。極東基地はこれ以前にも侵略者の侵入を許していますが、この事件はおそらく基地開闢以来、初の大惨事だったと思われます。

にもかかわらず、クルマを棄てて歩いて帰って来いと。冷静沈着のようで、かなり迂闊なことを口にしてしまっているのですが、運よく誰もそのことに気づかないうちに地下原子炉から基地へ電力を供給している基幹ケーブルを破壊され、基地自体が極超低温の危機にさらされてしまいます。極東基地はこれ以前にも侵略者の侵入を許していますが、この事件はおそらく基地開闢以来、初の大惨事だったと思われます。

放棄か籠城かの選択を迫られ、一時は撤退を指示しながらも復旧を遂げ反撃に転じることはできました。しかしポール星人が侵略を諦めるまで、誰も彼も「いなかった人のことなど気にしている余裕も無かった」状態ですし、隊長がダンの素性を知っていても、まさか無敵の超人が寒さに弱いとは思いもしなかったのでしょう。キリヤマさんが無能だとは決して思っていません。むしろ彼だからこその人望で、精鋭部隊は成り立っていたのです。ウルトラ警備隊って、大変な仕事なんだねえ。

放棄か籠城かの選択を迫られ、一時は撤退を指示しながらも復旧を遂げ反撃に転じることはできました。しかしポール星人が侵略を諦めるまで、誰も彼も「いなかった人のことなど気にしている余裕も無かった」状態ですし、隊長がダンの素性を知っていても、まさか無敵の超人が寒さに弱いとは思いもしなかったのでしょう。キリヤマさんが無能だとは決して思っていません。むしろ彼だからこその人望で、精鋭部隊は成り立っていたのです。ウルトラ警備隊って、大変な仕事なんだねえ。

光子力エンジンそのものがいろいろ謎含みのマジンガーZですけど、誰もが知っているその格納庫は、光子力研究所敷地内の汚水処理場(二次処理中の沈殿池と思われる)が底を二つに割って処理水を落としながら、マジンガーをリフトアップさせてくる。

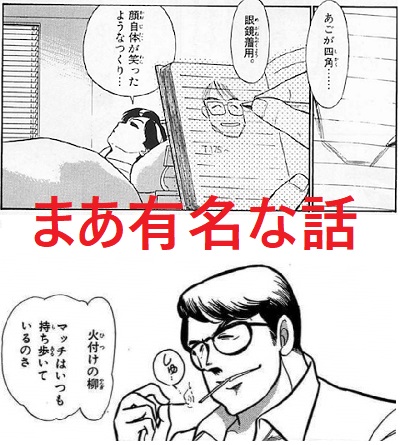

光子力エンジンそのものがいろいろ謎含みのマジンガーZですけど、誰もが知っているその格納庫は、光子力研究所敷地内の汚水処理場(二次処理中の沈殿池と思われる)が底を二つに割って処理水を落としながら、マジンガーをリフトアップさせてくる。 もちろん僕だって自信をもってそう思っていたんですよ。ところが、最近発売されている永井豪さんの単行本を読んでいたら、弓さやかがとんでもないことを言っているではありませんか!

もちろん僕だって自信をもってそう思っていたんですよ。ところが、最近発売されている永井豪さんの単行本を読んでいたら、弓さやかがとんでもないことを言っているではありませんか!

連休なんだか連休じゃなかったのかよくわからなかった先週、夜中の机仕事のかたわら、「いだてん~東京オリムピック噺~」の総集編(録画)を流していたのが半分「当たり」で、当然残り半分は仕事の手が止まって「失敗」でした。

連休なんだか連休じゃなかったのかよくわからなかった先週、夜中の机仕事のかたわら、「いだてん~東京オリムピック噺~」の総集編(録画)を流していたのが半分「当たり」で、当然残り半分は仕事の手が止まって「失敗」でした。