地方によっては、あるいは教育特区などに指定されている自治体では、ぼちぼち子供たちの夏休みは終了間近です。最近は霰や霙の頃ほど馬鹿みたいな数量の宿題課題は出ていないそうですが、自由研究やってこいと言われると、何をやればいいのか大いに迷ったり思い浮かばなかったりするものです。

地方によっては、あるいは教育特区などに指定されている自治体では、ぼちぼち子供たちの夏休みは終了間近です。最近は霰や霙の頃ほど馬鹿みたいな数量の宿題課題は出ていないそうですが、自由研究やってこいと言われると、何をやればいいのか大いに迷ったり思い浮かばなかったりするものです。

で、そんな子供たちに救済策・・・にはならんと思うけどね。

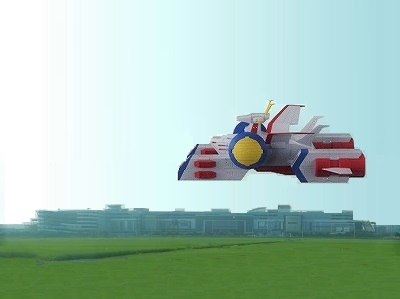

唐突ですが、水戸市の商圏をがらりと変えてしまったショッピングモール。かなり巨大です。これってどれくらいの差し渡しがあるんだろうと、車両の距離計と地図ソフトで計測してみました。

唐突ですが、水戸市の商圏をがらりと変えてしまったショッピングモール。かなり巨大です。これってどれくらいの差し渡しがあるんだろうと、車両の距離計と地図ソフトで計測してみました。

基点となる交差点から、建物がおさまっている区画は直線なので、これを測ると長い方で450m、短い方が350mありました(左図は後述の関係により違う数字になっています)

この縦横寸、空想科学的にどんなスケールなのかというと、こんな数字絶妙に当てはまっていきます。

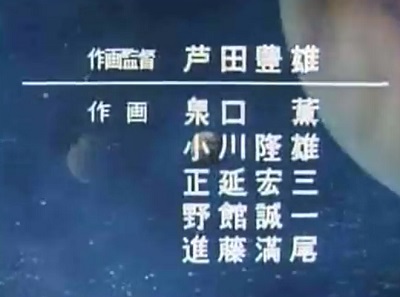

艦籍番号 SCV-70またはLMSD-71

分類 強襲揚陸艦

艦級 ペガサス級(またはホワイトベース級)

全高 93m説あるいは97m説(艦橋まで約83m)

全長 262m説あるいは250m説

全幅 202.5m説あるいは110m説

モールの建物は上から見るとS字にうねっていますが、あのホワイトベースがミノフスキークラフトで低空から接近してくると、こんな感じの大きさなのであろうと。ぼーっとアニメを見ているだけじゃなくて、そこで語られているスケールを実際にイメージするのは案外大切なことです。

モールの建物は上から見るとS字にうねっていますが、あのホワイトベースがミノフスキークラフトで低空から接近してくると、こんな感じの大きさなのであろうと。ぼーっとアニメを見ているだけじゃなくて、そこで語られているスケールを実際にイメージするのは案外大切なことです。

というわけで、身近な巨大建造物と、空想科学的乗り物などをスケール比較するという自由研究は・・・まあ多分提出したら怒られるでしょうかね。