「仮面ライダー1号」というタイトルをわざわざ使って作った映画の背景には「本郷猛が1号というのは2号以降が出てきたからそうなったのであって、本来、本郷猛は『1号ライダー』ではなくて『仮面ライダー』なのだ」とのプロデューサー発言がありました。ならばタイトルに1号と振らなくともいいわけですが、そこは「いろいろあって」と。振ったからには『1号』であって、そこには『1号以降の仮面ライダー』を、つまりは意識しているのだと吐露しているような気がします。

「仮面ライダー1号」というタイトルをわざわざ使って作った映画の背景には「本郷猛が1号というのは2号以降が出てきたからそうなったのであって、本来、本郷猛は『1号ライダー』ではなくて『仮面ライダー』なのだ」とのプロデューサー発言がありました。ならばタイトルに1号と振らなくともいいわけですが、そこは「いろいろあって」と。振ったからには『1号』であって、そこには『1号以降の仮面ライダー』を、つまりは意識しているのだと吐露しているような気がします。

仮面ライダー3号なんてキワモノをやって、客寄せのような4号までやってしまっていて、配信モノとしてアマゾンズも来年シーズン2です。プロデューサー自身が「仮面ライダーXのリプロダクトはやりたい」と話している。そこまでやって、『仮面ライダー2号』を素通りしてしまうだろうか?・・・

仮面ライダー3号なんてキワモノをやって、客寄せのような4号までやってしまっていて、配信モノとしてアマゾンズも来年シーズン2です。プロデューサー自身が「仮面ライダーXのリプロダクトはやりたい」と話している。そこまでやって、『仮面ライダー2号』を素通りしてしまうだろうか?・・・

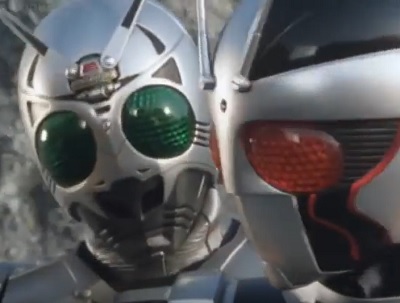

と考えたとき、これはあるんじゃないか? と根拠もなく確信してしまった場合、『2号である以上1号がいる』という構図をはずすことはできないだろうと思っています。そして「1号」であの本郷猛を描いたとしたら、どうしたって

『年老いた戦友の危機に駆けつける、年老いても盟友』

それこそが、一文字隼人の復活にふさわしいプロットだよね、と。もちろん当時の仮面ライダーとその後の客演を終わらせてからの、佐々木剛さんが辿った数奇な運命を知らないわけではありません。その失われた年月を背負っているからこそ、藤岡弘、さんの40数年以上に重い盟友としての価値観を感じます。何が言いたいかというと、そういうアジテーションというかプロパガンダでもって、軽いとは言いませんが案外つまらない企画が囁かれないはずがないなということです。

それこそが、一文字隼人の復活にふさわしいプロットだよね、と。もちろん当時の仮面ライダーとその後の客演を終わらせてからの、佐々木剛さんが辿った数奇な運命を知らないわけではありません。その失われた年月を背負っているからこそ、藤岡弘、さんの40数年以上に重い盟友としての価値観を感じます。何が言いたいかというと、そういうアジテーションというかプロパガンダでもって、軽いとは言いませんが案外つまらない企画が囁かれないはずがないなということです。

もしも、何かの勢いでそうなってしまうとき、「1号」のときのようなノリとポジションに胡坐をかくだけで物語をまとめることもできないような脚本家に、ホンを委ねてほしくないということです。

「2号」の物語というのは、『仮面ライダーを作ってきた者』ではなく、『仮面ライダーを見て大人になった者』でなければ描けない物語なのではないかと言いたいのです。