ダイヤモンドリリーが開花。 今年は6本花茎が伸びました。 来年は鉢植え替えてあげようかしら。 (多分、ぱっつんぱっつん)

家内と霰と「今日で片を付けるぜ!」の勢いで昼飯を食いに行きまして、協力を得て3個を獲得。しかしたった1種類に対して確立をあげようとも全滅のリスクもはらんだ決戦です。

家内と霰と「今日で片を付けるぜ!」の勢いで昼飯を食いに行きまして、協力を得て3個を獲得。しかしたった1種類に対して確立をあげようとも全滅のリスクもはらんだ決戦です。

で、結果はご覧の通り、注文受付端末?を手にした小僧を遂に手に入れ、コンプリートを達成しました。しかし2個はだぶったうえ、そのうちひとつがシークレットって(3個目だよ)

損害?甚大だった第一弾の時と比べると、短期間で作戦完了に至り、だぶる数も最小限にとどめることができました。だぶり数(3列目の2個と4列目)が5個というのはまあ奇跡的です(奇跡劇、という劇があるのも学べました)

損害?甚大だった第一弾の時と比べると、短期間で作戦完了に至り、だぶる数も最小限にとどめることができました。だぶり数(3列目の2個と4列目)が5個というのはまあ奇跡的です(奇跡劇、という劇があるのも学べました)

それにしても、一番だぶったのがシークレットの6種類目だったというのは、引きが強いのかとりつかれているのか、なんだかなあという結果を残しましたよ。

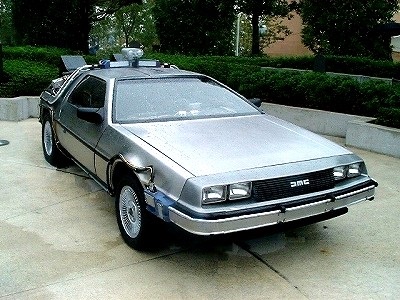

65年前の今夜

1955年11月12日22時4分、カリフォルニア州の街ヒルバレーに所在する裁判所の時計台に落雷がありました(あったんだよ)

1955年11月12日22時4分、カリフォルニア州の街ヒルバレーに所在する裁判所の時計台に落雷がありました(あったんだよ)

この落雷によって時計台の時計は30年経っても修理されることなく放置されていたのですが、西部開拓時代に建てられた歴史的価値があるという名目によって、80年代には建物自体の取り壊しに対する反対運動が起きていました(起きてたんだってば)

なんのことはない一つの落雷事故が、差し渡し130年を跨ぐ捧腹絶倒とスリルのジェットコースタードラマをけん引することになろうとは。

この年のこの日、西ドイツは大戦後初めての軍備再編成を開始し、NATОへの加盟も果たしていました。日本ではこの日と前後して船橋ヘルスセンターがオープンし、自由民主党が生まれ、アメリカとの原子力基本協定が締結されていたりします。ヒルバレーがかつてのゴールドラッシュ時代から拡張しながらも80年代までに衰えていく中、日本はこのあと高度経済成長へ向かうのですが、2015年あたりじゃヒルバレー・・・というよりマーティー・マクフライが住んでいたリヨン団地も荒れ放題ですが、日本はそれほどでないにせよ似たような閉塞の時代になっちゃいましたね。

一方2020年の今夜あたり、というか今からなんですが、僕は差し渡し300キロをひとっ跳びもできないポンコツで移動することとなります。

一方2020年の今夜あたり、というか今からなんですが、僕は差し渡し300キロをひとっ跳びもできないポンコツで移動することとなります。

またかよ。なんだかなー・・・

90年代、エスクードのミニカーはブラーゴしかなかった時代ですが、エンジンラジコンと電動ラジコンには人気商品がありました。エンジンラジコンはモンスターのパイクスピーク仕様がまだエスクードベースであった頃に、ボディーが同様のデザインでユーザーが塗装し組み立てるものでした。それは所有したことがないので、手ごろ価格の電動ラジコンを、ホームセンターで見かけると買い足していたという(笑)。タイヨー製サウンドブラスターはその最大手でした。

90年代、エスクードのミニカーはブラーゴしかなかった時代ですが、エンジンラジコンと電動ラジコンには人気商品がありました。エンジンラジコンはモンスターのパイクスピーク仕様がまだエスクードベースであった頃に、ボディーが同様のデザインでユーザーが塗装し組み立てるものでした。それは所有したことがないので、手ごろ価格の電動ラジコンを、ホームセンターで見かけると買い足していたという(笑)。タイヨー製サウンドブラスターはその最大手でした。

本体の電源を入れ、メインスイッチを押すと「イグニッションサウンド」が響きわたり、続いて「アイドリングサウンド」に切り替わる。プロポを操作し、前進・後退をさせるときに「アクセルサウンド」。左右にステアを切ると「スキールサウンド」が鳴り響く。どうでもいいギミックで、動かすのがちょっとこっ恥ずかしい。

本体の電源を入れ、メインスイッチを押すと「イグニッションサウンド」が響きわたり、続いて「アイドリングサウンド」に切り替わる。プロポを操作し、前進・後退をさせるときに「アクセルサウンド」。左右にステアを切ると「スキールサウンド」が鳴り響く。どうでもいいギミックで、動かすのがちょっとこっ恥ずかしい。

ギア比が変えられ、トルクをあげられますが、たいていの場合障害物を乗り越えられないか、逆に弾き飛ばされ転倒します。

実は四駆ではなく「RR」なので、そこですべてが台無しという割には、18分の一くらいのボディは非常によく造形されています。青車体は白をベースに塗り替えたものです。白と黒はそれぞれ周波数が異なるため、同時に走らせレースも可能というところに、この手の電動ラジコンの販売戦略が見隠れしますが、そうでないと遊べないので素直に受け入れてました。ただ、一人っきりでは2個のプロポなんか同時に操作できない落とし穴もあるのです。

実は四駆ではなく「RR」なので、そこですべてが台無しという割には、18分の一くらいのボディは非常によく造形されています。青車体は白をベースに塗り替えたものです。白と黒はそれぞれ周波数が異なるため、同時に走らせレースも可能というところに、この手の電動ラジコンの販売戦略が見隠れしますが、そうでないと遊べないので素直に受け入れてました。ただ、一人っきりでは2個のプロポなんか同時に操作できない落とし穴もあるのです。

独り買い出しEレイド

前回、霰と中禅寺湖へ出かけた帰り道に、道の駅日光に立ち寄ってトイレ休憩していた際、霰が一つ隣の路地を散策して見つけた「菓子処本沢屋」。団子の店です。

前回、霰と中禅寺湖へ出かけた帰り道に、道の駅日光に立ち寄ってトイレ休憩していた際、霰が一つ隣の路地を散策して見つけた「菓子処本沢屋」。団子の店です。

このとき購入したあやめ団子がとても美味くて、10月末に日光市で仕事ができ(仕事を作り、の間違いじゃないのか?)、いそいそと出かけて行ったら「定休日だった」という裏話があります。

それは雪辱戦に臨まねばいかん。と、買い出しトライアルの日に、

それは雪辱戦に臨まねばいかん。と、買い出しトライアルの日に、

「開店と同時に購入して高速で戻れば、集合時間に間に合う」とまで意気込んで、道の駅にしかたの最寄インターをすっ飛ばして、日光市・旧今市市街地までダッシュしてきたのです。濃厚なのにしつこさのない醤油だれと、その場で食っても半日おいても柔らかさの変わらない団子に、霰よ、よくぞ見つけた! とあらためて、あやめと餡子を買い求めました。

インターネット上では道の駅日光の裏路地、と紹介している人がいますが何言ってんだ、のロケーションで、この路地は東照宮造営の際に徳川家光が停泊した「如来寺」の表参道です。あの二宮尊徳の弔いもこの寺で行われている、ちょっとした歴史の石畳(石畳は近年のものかも?)です。本沢だんご自体は1907年創業だそうで、家光の時代とは縁はありません。でも、その創業時から変わらない味を守り続けているだけでも十分じゃありませんか。

インターネット上では道の駅日光の裏路地、と紹介している人がいますが何言ってんだ、のロケーションで、この路地は東照宮造営の際に徳川家光が停泊した「如来寺」の表参道です。あの二宮尊徳の弔いもこの寺で行われている、ちょっとした歴史の石畳(石畳は近年のものかも?)です。本沢だんご自体は1907年創業だそうで、家光の時代とは縁はありません。でも、その創業時から変わらない味を守り続けているだけでも十分じゃありませんか。

買い出しトライアルで栃木まで。 お題は〝パン〟 最近生食パンにハマってるから食パンも買って帰ろーっと。 その前にどこのお店を引くのやら・・・ と、思っていたら神橋店。・・・混みそー(道が) とりあえずCP1へ移動して、彫刻屋台を見学。 係のおぢさまが勧めてくれたお祭りのビデオも見させてもらいました。 一回だけ見た熊谷のうちわ祭りとちょっと似てるかなぁ。 その後、神橋店に無事たどり着いてあんパンもカレーパンもget♪ 食パンと、ちょっと目についた〝ゆずメロンパン〟も買いました。 (多分新月さんは食べない(笑))

みんなで昼ご飯食べた後はCP2とゴール目指して出発。 ぽてぽてと山の中走ってると気持ちいー。 もう少し涼しいのかと思ったら、11月とは思えないくらいの 暖かさ(暑さ)でした。

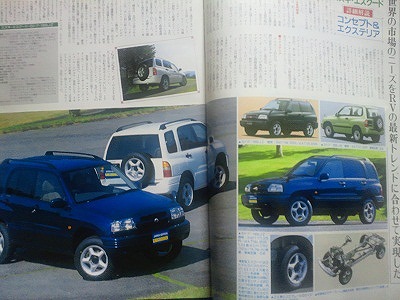

90年代、カナダで二代目エスクード・グランドビターラ(V6-2500cc)に乗っていた今井勝男さん(Maroさんのお父さん)のお話を、エスクード三十周年記念企画サイトから引用し再構築してみます。当時の話を聞くと、意外なことにGМ寄りのデザインはともかく、オフロード性能を見切ってハンドリングやサスペンションを改良した二代目は、まさしくそこで不評を買っていたそうです。それはやはり、カナダという広大な国土での使い道に依るところが大きかったそうです。

90年代、カナダで二代目エスクード・グランドビターラ(V6-2500cc)に乗っていた今井勝男さん(Maroさんのお父さん)のお話を、エスクード三十周年記念企画サイトから引用し再構築してみます。当時の話を聞くと、意外なことにGМ寄りのデザインはともかく、オフロード性能を見切ってハンドリングやサスペンションを改良した二代目は、まさしくそこで不評を買っていたそうです。それはやはり、カナダという広大な国土での使い道に依るところが大きかったそうです。

「90年代といえば、北米の人々は、まあ全部が全部じゃないけど、シボレーサバーバンを好んで乗り回していたよ。あの国、というより北米大陸というお国柄だね。アクセルを踏んだら前へ出る。ハンドルを切ったらその方向に曲がる。ブレーキを踏みつけたらがっちりと止まる。その性能がしっかりとしていればいい。真冬はその限りじゃないが、ビッグトルクで家族や仲間を乗せて何百マイル走っても平気なビークルが信用されていた」

「90年代といえば、北米の人々は、まあ全部が全部じゃないけど、シボレーサバーバンを好んで乗り回していたよ。あの国、というより北米大陸というお国柄だね。アクセルを踏んだら前へ出る。ハンドルを切ったらその方向に曲がる。ブレーキを踏みつけたらがっちりと止まる。その性能がしっかりとしていればいい。真冬はその限りじゃないが、ビッグトルクで家族や仲間を乗せて何百マイル走っても平気なビークルが信用されていた」

「私はそうは思わない。荒れ地を走るだけが車の仕事じゃないから。それよりもトロントからデトロイトまで快適に走って、快適に帰ってこられる方がずっと重要だった。あの車ははそれができたね。2.5リッターを積んで、ようやく大陸を走れる車に仲間入りした」

「私はそうは思わない。荒れ地を走るだけが車の仕事じゃないから。それよりもトロントからデトロイトまで快適に走って、快適に帰ってこられる方がずっと重要だった。あの車ははそれができたね。2.5リッターを積んで、ようやく大陸を走れる車に仲間入りした」

確かに、うちで乗ったものもショートとロングの違いもあったけれど、2000のV6と2500のV6はそれほど違っていました。

このTD62Wに相当するエスクード以前から、二代目は、最終的に世界累計200万台弱を販売できた初代を受けての、世界戦略的な使命を帯びていたのです。ただなんとなく、スズキというメーカーは、市場の確立されていなかった初代の幸運を除いて、歴代のエスクードを繰り出すタイミングを次々と見誤ってきたような気もしますが、それはまた別の話。二代目は不評と言われながらも、実際には初代よりもバリエーションの豊富な展開をしていました。

このTD62Wに相当するエスクード以前から、二代目は、最終的に世界累計200万台弱を販売できた初代を受けての、世界戦略的な使命を帯びていたのです。ただなんとなく、スズキというメーカーは、市場の確立されていなかった初代の幸運を除いて、歴代のエスクードを繰り出すタイミングを次々と見誤ってきたような気もしますが、それはまた別の話。二代目は不評と言われながらも、実際には初代よりもバリエーションの豊富な展開をしていました。

二代目の不評とは、丸まった車体(今だったら全然そんなことはなくなってしまった)よりも、初期の小型車シリーズにあった、まるでやる気のないグリルのデザインだったと思われます。これはマイナーチェンジによってフェイスリフトされ、初代以上に洗練されたものとなりました。足回りこそ5リンクが追加され自由度を固められましたが、今井さんの言われるように快適さの追随は邪魔にはなりません。ラダーフレームの踏襲も、骨太の四駆を継承しているのです。

二代目の不評とは、丸まった車体(今だったら全然そんなことはなくなってしまった)よりも、初期の小型車シリーズにあった、まるでやる気のないグリルのデザインだったと思われます。これはマイナーチェンジによってフェイスリフトされ、初代以上に洗練されたものとなりました。足回りこそ5リンクが追加され自由度を固められましたが、今井さんの言われるように快適さの追随は邪魔にはなりません。ラダーフレームの踏襲も、骨太の四駆を継承しているのです。