とある問屋の営業サンが置いて行った冊子の裏表紙見て

腰砕けになりましたとさ。

企画発案した社員も凄いが、通す上司も凄いと思う・・・

まぁ・・・T社の〝シャア専用Oりす〟なんて車もあったしなぁ。

ちなみに通常品より42,000円程お高くなっておりまする(笑)

現在、日常の走行距離では筆頭となっているヤマタノオジロは、日常だと霰が通勤に使っているので滅多に運転できる機会が無くなりました。まだ1万キロには届いていませんが、BLUEらすかるが遠出をしない日は、オジロの方がコンスタントに10倍の距離を刻んでいるようです。先代はFFだったオジロも生活四駆に進化したので、ある程度の~低難度の~未舗装林道に持ち込みたいと、機会を得て持ち込んだのですが伐採作業が行われていて裏山ループには入れませんでした(いきなり企画倒れ)

現在、日常の走行距離では筆頭となっているヤマタノオジロは、日常だと霰が通勤に使っているので滅多に運転できる機会が無くなりました。まだ1万キロには届いていませんが、BLUEらすかるが遠出をしない日は、オジロの方がコンスタントに10倍の距離を刻んでいるようです。先代はFFだったオジロも生活四駆に進化したので、ある程度の~低難度の~未舗装林道に持ち込みたいと、機会を得て持ち込んだのですが伐採作業が行われていて裏山ループには入れませんでした(いきなり企画倒れ)

裏山本線は全線アスファルト舗装のため、雪でも積もっていなければ話になりませんが、FFベースの四駆はトレッドやタイヤそのものの細さも手伝い、実に小回りが利きます。それこそ四代目エスクード以上に四駆感覚がないうえ、ターボ車であることを忘れてしまいます。ドライ路面ではヒルディセントコントロールやグリップコントロールの必要もなく、完全に出かける先を間違えてしまいました(そういうところへ持ち込んだら「私には行くなと言ってるのにっ」と怒られるじゃねーか)

裏山本線は全線アスファルト舗装のため、雪でも積もっていなければ話になりませんが、FFベースの四駆はトレッドやタイヤそのものの細さも手伝い、実に小回りが利きます。それこそ四代目エスクード以上に四駆感覚がないうえ、ターボ車であることを忘れてしまいます。ドライ路面ではヒルディセントコントロールやグリップコントロールの必要もなく、完全に出かける先を間違えてしまいました(そういうところへ持ち込んだら「私には行くなと言ってるのにっ」と怒られるじゃねーか)

しかし実際のところ、ドライでもいいからヒルディセントコントロールくらいは試したいじゃないですか。ってことで、エスクードでも4Hでは2速ホールドで減速しきれない傾斜の本線でスイッチを入れます。ぐいぐいと制動がかかり、時速7キロ以上になりません。リア側から?三代目エスクードで聞き慣れた金属音が聞こえるのは、こんな車にもESPがついてるんだ(付いとるがな)という感心を誘います。ステアリング径が小さいこともあり、パドルシフトも使いやすい。まああまりにも進まないので途中で解除しちゃうのですが。

しかし実際のところ、ドライでもいいからヒルディセントコントロールくらいは試したいじゃないですか。ってことで、エスクードでも4Hでは2速ホールドで減速しきれない傾斜の本線でスイッチを入れます。ぐいぐいと制動がかかり、時速7キロ以上になりません。リア側から?三代目エスクードで聞き慣れた金属音が聞こえるのは、こんな車にもESPがついてるんだ(付いとるがな)という感心を誘います。ステアリング径が小さいこともあり、パドルシフトも使いやすい。まああまりにも進まないので途中で解除しちゃうのですが。

感覚的には、それでも、純正で履いているタイヤ銘柄では、ウエットや凍結路だと何かの拍子で制動中にロックしてしまうような気がします。まさかMTタイヤという選択は無いにしても、AT銘柄に替えておきたいけれど、もうあれこれ買い付けてやる年頃じゃないし、どうしたものか。オープンカントリーくらい黙ってくっつけちゃってもわかんないか?(いやいや、いくら霰でもそこまで鈍感じゃねーよなあ)。そういうのを始めると、あちこち手を入れたくなるしねえ。

感覚的には、それでも、純正で履いているタイヤ銘柄では、ウエットや凍結路だと何かの拍子で制動中にロックしてしまうような気がします。まさかMTタイヤという選択は無いにしても、AT銘柄に替えておきたいけれど、もうあれこれ買い付けてやる年頃じゃないし、どうしたものか。オープンカントリーくらい黙ってくっつけちゃってもわかんないか?(いやいや、いくら霰でもそこまで鈍感じゃねーよなあ)。そういうのを始めると、あちこち手を入れたくなるしねえ。

まさか、と思えどもF1ドライバーの世界ですから、コーナーの向こう側から戻ってこないなんてことはいくらでもありました。それでも、ニキ・ラウダの逝去というニュースは「まさか」とつぶやいちゃいます。彼と言えばなんと言っても76年ドイツGPでの、肺を焼き全身熱傷からの復帰という不死身の男を標榜する逸話でした。だけどあれからもう43年も経っている。帝王だっていつかは休息するのだと思い知らされます。

まさか、と思えどもF1ドライバーの世界ですから、コーナーの向こう側から戻ってこないなんてことはいくらでもありました。それでも、ニキ・ラウダの逝去というニュースは「まさか」とつぶやいちゃいます。彼と言えばなんと言っても76年ドイツGPでの、肺を焼き全身熱傷からの復帰という不死身の男を標榜する逸話でした。だけどあれからもう43年も経っている。帝王だっていつかは休息するのだと思い知らされます。

それでもあの世に行ったら行ったで、先に身罷っているジェームズ・ハントが「遅いぜチャンプ、いつまで待たせるんだ」とか言いながら出迎えて、ニキ自身も「おまえは健康管理がなっていないんだ、チャンプ」などと応酬しそうな、不謹慎なことを考えつつ、合唱。

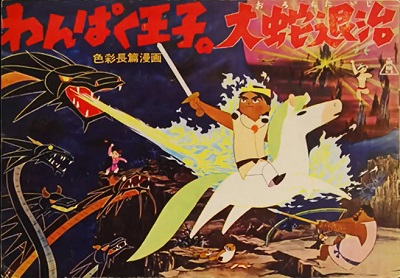

朝ドラ「なつぞら」がいよいよアニメーション編に入って、前宣伝の頃から言われていたアニメーターへの成長譚に移っていきます。主人公・奥原なつのモデルに選ばれた昭和三十年代現役の女性原画家は奥山玲子さんで、動画会社の先輩原画家にもりやすじ(森康二)さんがいる時代。そういうデータが活字や絵によって僕の頭に入ってくるのは昭和五十年代になってからでしたが、この二人が原画を手掛けた「わんぱく王子の大蛇退治」は、総天然色絵本が物心ついた頃家にありました。

朝ドラ「なつぞら」がいよいよアニメーション編に入って、前宣伝の頃から言われていたアニメーターへの成長譚に移っていきます。主人公・奥原なつのモデルに選ばれた昭和三十年代現役の女性原画家は奥山玲子さんで、動画会社の先輩原画家にもりやすじ(森康二)さんがいる時代。そういうデータが活字や絵によって僕の頭に入ってくるのは昭和五十年代になってからでしたが、この二人が原画を手掛けた「わんぱく王子の大蛇退治」は、総天然色絵本が物心ついた頃家にありました。

実際のアニメーションはずっとあとになって、上野かどこかの映画館で、祖父に連れられて見た記憶があるのですが、これがいつだったかはさすがに覚えていなくて、そのくせ内容は絵本で補完されるし何よりスサノオだのヤマタノオロチだのクシナダだのというキャラクターの動画がものすごくて、家で見ているテレビ漫画のそれとは段違いに動き、鮮烈に記憶に刻まれるのでした。

やれやれ、齢がわかるよ。

もりさんや奥山さんの時代というのは、大塚康夫さんあたりが若手のアニメーター。この映画ではスサノオが駆るアメノハヤコマとオロチ、スサノオの戦いが大塚さんたちの仕事ですが、それ以外にも波の情景、炎や氷の描写と、手描きアニメーションの技術には目を見張るものがあります。

こういうのを二つか三つの子供に見せちゃだめだよ(笑 いいのかそんなこと書いて)。一発でノックアウトされますよ。これだから僕の人生、作り手にこそならなかったけれどアニメーションと特撮の泥沼にはまっていくのは、間違いなく絵本を買ってきたはずの親父のせいです。

ただ、アニメの世界以上にのめり込んだのは、この映画が描いた日本神話の部分で、高校までは物書きの師匠の偏った講義、大学では単位の足しに民俗学を履修するに至って、今なお抜け出せていません。親父の狙いはむしろこっちにあったのではないかと思われますが、結局「学者じゃ食っていけんぞ」とか言いやがったのも親父です。

僕らの世代は少なからず、もりさんや奥山さんの描いたキャラクターでモノクロテレビアニメを見て育っているのですが、その時代を朝ドラがどこまでやってくれるのか興味津々で、そういうことを考えていて、つまり俺って遂に朝ドラ視聴者世代に突入したのかと自覚させられるのでした。

それはそれで癪に障るので、「なつぞら」は帰宅後に録画で、霰や霙も巻き添えにして観ているのです。

死を司るペイルライダーを気取るつもりは毛頭ありませぬが、ペイルホース→ペイルポニーという流れなのぢゃ。ところが『走るポリバケツね』などと言われよった。

それはけしからん、もっとまじめに命名せぬかと幼児雑誌の附録のガチャポンを買い与え、名前候補のメモ紙を詰めたカプセルを入れて抽選会を開いたのぢゃ。

①塩水ワニのソルティー

②メトロちゃん(地下鉄車庫を格納庫に接収したのぢゃ)

③ハシビロコウ

等々あったようぢゃが、最終的に出たカプセルには

《しんていこくワニのしーちゃん》

と書かれた紙が入っていたそうな。まったくお話にならん!

《ペイル伯爵》は、〇〇のギアナ高地を探険する《蕪田さん←仮称》の教導に、酔狂なパトロン伯爵サンが急きょ提供してくれたものなのでな。そこには義理を立てねばならぬのよ。

まだノーマルじゃが、110㏄はパワフルだぞよ。トルクも太いから、ギアチェンジしなくても楽チン楽チン。スプロケを14から15に換装すれば、つくばーど基地裏山の攻略など造作も無いわ。

なんと、50ccだけでなく110ccをも用意していたとは! しかもイヤーモデル(ある意味限定)とは。しかしだDr.ワニさん、車体色を「ポニーブルー」と勘違いしての命名のような気がするけど、それともやっぱりアウトロー志向でビリー・ザ・キッドの本名のウイリアム・ボニー(正確な車体色名はボニーブラウン)から引っ張ってきたのか?

なにっ、濁点と半濁点の読み違えぢゃとぉ?

ぬぬぬっ、まじまじと諸々の資料を見ると、圧倒的に『ボ』ではないか!

ていうか、『ポ』は購入したバイクショップの、手書きのポップだけではないか! 何をうすらトンカチな仕事をしとるんぢゃあのバイク屋め!

しかしカラーチャートだと、ボニーよりポニーの色味に近いような。同じHONDAのジョルノと列べても、カブの方が若干淡い色合い。まぁこの際、ポニーブルーということで押しきるぞよ。

ボニーだと明日はなくて孔だらけにされちゃいそうぢゃからなあ(爆!)

風花さんが紹介している「奥茨城村チップス」は、どうやら昨年夏にはひよっこファンの間では評判になっていたようですから、だいぶ以前に発売されていたと思われます。つくばーど基地の近所でも現在、絶賛発売中なのですが、我が家ではノーマークでした。

風花さんが紹介している「奥茨城村チップス」は、どうやら昨年夏にはひよっこファンの間では評判になっていたようですから、だいぶ以前に発売されていたと思われます。つくばーど基地の近所でも現在、絶賛発売中なのですが、我が家ではノーマークでした。

でも去年、茶の間じゃずいぶんかきもちが茶うけに出たんだよなあと思い出すと、うちでは別の方面でかきもちブームだったんだっけよ。