1971年7月3日のこと、ショッカーはメキシコで戦果を挙げていた改造人間サボテグロンを日本に派遣し、仮面ライダー抹殺をもくろむのですが、このとき仮面ライダー本郷猛はそのショッカーヨーロッパ支部の動きを察知して既に国内にいない。しかし組織内では二人目のバッタ型改造人間が脱走した状況が周知されていたので、サボテグロンの派遣はこの二人目を誘き出すことが目的だったようです。ここから両者の裏のかき合いが展開するのだけれどそれはさておき。

1971年7月3日のこと、ショッカーはメキシコで戦果を挙げていた改造人間サボテグロンを日本に派遣し、仮面ライダー抹殺をもくろむのですが、このとき仮面ライダー本郷猛はそのショッカーヨーロッパ支部の動きを察知して既に国内にいない。しかし組織内では二人目のバッタ型改造人間が脱走した状況が周知されていたので、サボテグロンの派遣はこの二人目を誘き出すことが目的だったようです。ここから両者の裏のかき合いが展開するのだけれどそれはさておき。

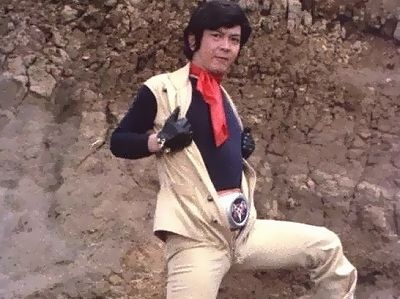

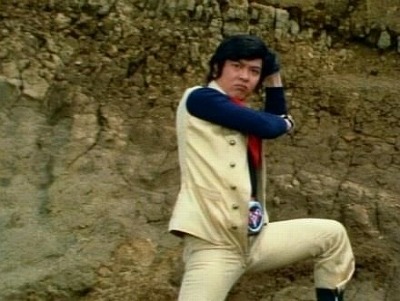

「変身」というプロセスは本郷猛も行っていたわけですが、仮面ライダーの醍醐味であるにもかかわらず子供が真似しにくく、ここに大きな梃入れがなされ、掛け声とともにポーズを決めてスイッチを起動させるというエポックが追加されました。もちろん彼よりも先にスペクトルマンこと蒲生譲二がやっていた「ネビュラ71、変身願います」と叫んで認証を取りつける姿もポージングの一つですが、社会は一文字隼人に「変身」のパイオニア的位置づけを与えたようです。

「変身」というプロセスは本郷猛も行っていたわけですが、仮面ライダーの醍醐味であるにもかかわらず子供が真似しにくく、ここに大きな梃入れがなされ、掛け声とともにポーズを決めてスイッチを起動させるというエポックが追加されました。もちろん彼よりも先にスペクトルマンこと蒲生譲二がやっていた「ネビュラ71、変身願います」と叫んで認証を取りつける姿もポージングの一つですが、社会は一文字隼人に「変身」のパイオニア的位置づけを与えたようです。

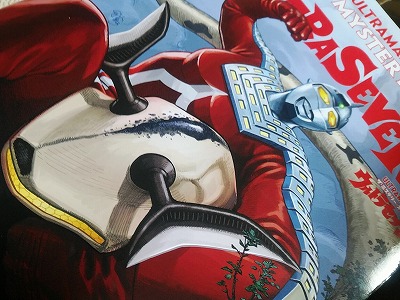

この瞬間、仮面ライダーが2人いる、という斬新な設定も誕生し、それぞれが世界のどこかで離ればなれながらも通じ合い共闘する展開が、「変身」にとどまらず仮面ライダーの存在を深めたのだと思われます。これもウルトラマンを呼び戻しに来たゾフィーがいるんですけど、ある意味押しのけられています。奇しくも新ウルトラマンを助けにウルトラセブンがやって来るのは、「魔人サボテグロンの襲来」の翌月のことでした。仮面ライダー二号、偉大な功績者です。

この瞬間、仮面ライダーが2人いる、という斬新な設定も誕生し、それぞれが世界のどこかで離ればなれながらも通じ合い共闘する展開が、「変身」にとどまらず仮面ライダーの存在を深めたのだと思われます。これもウルトラマンを呼び戻しに来たゾフィーがいるんですけど、ある意味押しのけられています。奇しくも新ウルトラマンを助けにウルトラセブンがやって来るのは、「魔人サボテグロンの襲来」の翌月のことでした。仮面ライダー二号、偉大な功績者です。