世界征服の尖兵として製造されながら、悪の秘密結社から逃れてこれと対峙し、大自然の使者として戦いを始めたヒト・バッタ融合型改造人間。人呼んで「仮面ライダー」は、一般概念では風をエネルギー源として腰部中央のタイフーンから取り入れ、胸部から腹部にかけて配置されたコンバーターラングで変換したのち、腰部右側のエナジーコンバータに蓄積して体内に循環させるシステムを有しています。しかしこれとは別に、体内の超小型原子炉も稼働しエネルギーとするのが基本設定。

世界征服の尖兵として製造されながら、悪の秘密結社から逃れてこれと対峙し、大自然の使者として戦いを始めたヒト・バッタ融合型改造人間。人呼んで「仮面ライダー」は、一般概念では風をエネルギー源として腰部中央のタイフーンから取り入れ、胸部から腹部にかけて配置されたコンバーターラングで変換したのち、腰部右側のエナジーコンバータに蓄積して体内に循環させるシステムを有しています。しかしこれとは別に、体内の超小型原子炉も稼働しエネルギーとするのが基本設定。

昔、マンガ家の長谷川裕一さんが執筆したSF世界を独自の視点で解釈する読本で、長谷川さん自身は「あれほど小型の風車ダイナモで取り入れられる風力エネルギーはたいしたエネルギー源にならない」と述べていました。そう思いますが、風力エネルギーはおそらく改造人間体の活動源を起動させる程度で、少量でもどうにかなるのでしょう。

それが超小型原子炉というパラドックスを産み出すのですが、原子炉で何を取り出すのかと言ったら、核分裂による熱エネルギーか、それを介した発電ということになり、70年代はそれでよかった(全然良くない)かもしれないけれど、もうこの時点で「何が大自然の使者か!」と否定的な見方しかできなくなるのです。

サイクロン同様、そんなものはショッカーのはったりに過ぎず、というよりショッカー科学陣の技術はもっと進んでいて、省エネルギーかつ超パワーを捻出する別の仕組みが組み込まれているのではないかと邪推するわけです。

熱エネルギーと発電を超小型の反応炉で実現するとなれば、それは通常の原子力発電でやっているプルトニウム方式ではなく、モノポール方式ではないのか? モノポールとは30年代に英国の物理学者ディラックが仮説化した、磁気双極子に対する「N極のみ、およびS極のみを持つ磁石、磁気単極子」のことで、陽子の10^16倍もありながら、微生物と同じくらいの質量であるところが特徴です。

大統一理論の壁に対して、SF設定の組み合わせを駆使すれば、モノポールの陽子崩壊触媒作用としてモノポールを振動させ燃料を崩壊させて発生する熱をMHDや熱電対によって電力に変換するシステムが成立します。

あくまでそれが存在する前提と、山本弘さんのSF小説「サイバーナイト」の設定を借りてくるならば、これを用いた反応炉はモノポール1個を、水を封入した魔法瓶サイズの器で充分と言われています。魔法瓶サイズをもうちょっと小型化できれば、改造人間の体内に埋め込むことは不可能でなくなります。もちろんモノポールが完璧なクリーンエネルギー源であるわけではなく、反応時に放射線を発生させることが別問題として残ります。

しかしです。僕はモノポール反応炉による改造人間の稼働という仮説は、自ら否定します。仮にショッカーがそれだけの科学力を有しているなら、改造人間に仕込むなんてあほな発想していないで、モノポール発電所を多数建造して、エネルギー産業に進出してしまえば経済的に世界を牛耳れるからです。

それ書いとかないと後編に行けないし(笑)

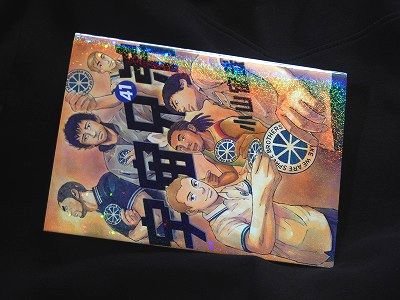

「宇宙兄弟」の41巻が手元に届き、雑誌掲載から数ヶ月遅れで読むこと数十分。掲載分の話数のなかに、このドラマの主役である南波兄弟と仲間達の世界に対するメッセージが出てきて、現実社会とのギャップにちょっとため息をつかされます。

「宇宙兄弟」の41巻が手元に届き、雑誌掲載から数ヶ月遅れで読むこと数十分。掲載分の話数のなかに、このドラマの主役である南波兄弟と仲間達の世界に対するメッセージが出てきて、現実社会とのギャップにちょっとため息をつかされます。 「宇宙兄弟」のドラマの舞台は、アポロ11の月面着陸から60年後という近未来ですが、南波六太が月から放ったこのメッセージは、アームストロングメッセージ以来の名言として称えられ、月においてアメリカとロシアの各チームに分かれた南波兄弟が、両国の架け橋のように合同チームの一員として行動しています。いやきっとね、現実社会の多くのロシアの人々も、日常に関してはこういう心情なんじゃないかなあと思うと、ため息だってでてきますよ。

「宇宙兄弟」のドラマの舞台は、アポロ11の月面着陸から60年後という近未来ですが、南波六太が月から放ったこのメッセージは、アームストロングメッセージ以来の名言として称えられ、月においてアメリカとロシアの各チームに分かれた南波兄弟が、両国の架け橋のように合同チームの一員として行動しています。いやきっとね、現実社会の多くのロシアの人々も、日常に関してはこういう心情なんじゃないかなあと思うと、ため息だってでてきますよ。