デストロンのアジトで罠にかかり危機に陥った仮面ライダー1、2号を助けようとして、2人を改造人間分解光線の照射エリアから突き飛ばし、自らが光線を浴びて瀕死の重傷を負ってしまった風見志郎(生身にも効くのかあの光線)

彼を死なせたくないという本郷猛の意向によって、1度は拒絶した志郎の改造人間化要望を受け入れたことが、仮面ライダーV3誕生譚であることは言うまでもありません。

かくしてトンボがモチーフと言われる第3の仮面ライダーが登場するのですが、いやというほど改造人間であることの苦悩を背負ってきた猛と一文字隼人が、やむを得ぬ状況とはいえこれほど異形で戦闘力の高い仮面の男を生み出すことに長年違和感を感じています。

そのなかで、こうあってほしいと思っているのは、V3の姿かたちから性能に至るまで、猛の生化学者としての研究課程にプランニングされていたものなどではないよね? ということです。もしもあれが猛の脳内に培われていた改造人間制作案だったら、嫌悪感を感じるよなあと・・・

志郎の改造シークエンスは第1話におけるほんの数分の尺でしか描かれていませんが、かつて猛が改造された経緯では1週間かかっていることが説明されていました。だからカメバズーカがアジトを迫撃するまで、実はそれ相当の日数がかかっていると想像しています。

その間、ダブルライダーが何をしていたのかと考えると、放棄されたアジト内を家捜しして、使えそうな改造用データやパーツの調達に奔走した時間があったのではないか? その結果、トンボ型合成怪人のデータやパーツを見つけ出し流用したのではないかと考えるに至りました。

猛、隼人ともに、ゲルショッカー壊滅までの戦いにおいて自身の強化改造を行った実績はありますから、特に猛の保有技術でならば改造手術の執刀は不可能ではない。しかしデストロンによる生物と機械の合成という技術は持ち合わせておらず、機械に頼る戦闘形態については棄てざるを得なかったため、トンボ型合成怪人のメカニック部分は排除されています。

果たしてどのような機械パーツとの合成であったかは不明ですが、26もの秘密を内包した性能を察するに、単なる特定の機械合成ではなく、汎用性の高い特殊能力の塊をデストロンでは研究しようとしていたのかもしれません。と、この論理においては導き出していきます。

それらはおそらく対仮面ライダー用コマンダーという位置づけが考えられるのですが、そんな重要なものをデータやパーツとして残しておくかなあと、所詮は妄想にもほころびが出てくる。まあそこはそれ「どうせアジトごと吹っ飛ばしてやるんだから奴らを釣る餌にでもしてしまえ」とか短絡した考えを、デストロンがやってしまったのよと苦しい言い訳を添えておきます。

こうしてみると、後に作られた「仮面ライダーtheNEXT」におけるV3の設定は、うまいこと練り込まれていたなと感心する次第です。

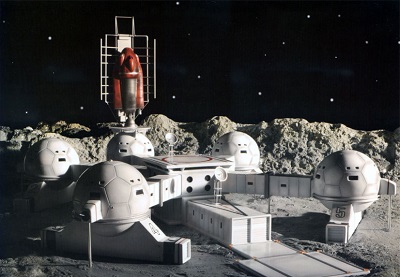

「機動戦士ガンダム」がロボットアニメの存在に様々な変革をもたらしたことを今さら書く気もありませんが、これが「THEORIGIN」としてリメイクされるに至り(至ったけどまだガンダム自体が動かないんですが)、変革に変革を加えるとこうなんだなあと思わされるのが、プロモーションとして作られた「大地に立つ瞬間」の構図とCGです。安彦良和さんが自ら手掛けたラインがわかる柔らい表情ながら、模型立像がフィードバックされたディティール。

「機動戦士ガンダム」がロボットアニメの存在に様々な変革をもたらしたことを今さら書く気もありませんが、これが「THEORIGIN」としてリメイクされるに至り(至ったけどまだガンダム自体が動かないんですが)、変革に変革を加えるとこうなんだなあと思わされるのが、プロモーションとして作られた「大地に立つ瞬間」の構図とCGです。安彦良和さんが自ら手掛けたラインがわかる柔らい表情ながら、模型立像がフィードバックされたディティール。 対する最初のこのシーンは、もちろんガンダムの頭部と顔が持つ複雑な線を表現しながらも、作画の技術はここまでが精いっぱいだったことが見ただけで感じ取れるし、カット割りを駆使して立ち上がりに移る動きの無理をうまく打ち消しています。どっちがどうという優劣の話ではなく、この造形をどのように動かそうかというイマジネーションが絵コンテに表れたときのセンスなのですが、ここだけ切り取ってみて、最初のシーンというのはやはり緻密に描かれていたんだなと感じます。

対する最初のこのシーンは、もちろんガンダムの頭部と顔が持つ複雑な線を表現しながらも、作画の技術はここまでが精いっぱいだったことが見ただけで感じ取れるし、カット割りを駆使して立ち上がりに移る動きの無理をうまく打ち消しています。どっちがどうという優劣の話ではなく、この造形をどのように動かそうかというイマジネーションが絵コンテに表れたときのセンスなのですが、ここだけ切り取ってみて、最初のシーンというのはやはり緻密に描かれていたんだなと感じます。