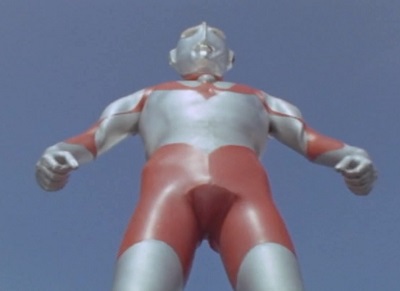

つくばーどサイトのコンテンツに、可能な限り飛行機と船舶類を除外したビークル博物館を開設していますが、さらにその枝コンテンツにあたる「仮面ライダーの専用マシン」というコーナーで、ようやく昭和ライダー分で欠けていたVマシーンを掲載することとなりました。このコーナーの最初の掲載が2001年4月のサイクロンからでしたので、16年もかかりましたよ。

つくばーどサイトのコンテンツに、可能な限り飛行機と船舶類を除外したビークル博物館を開設していますが、さらにその枝コンテンツにあたる「仮面ライダーの専用マシン」というコーナーで、ようやく昭和ライダー分で欠けていたVマシーンを掲載することとなりました。このコーナーの最初の掲載が2001年4月のサイクロンからでしたので、16年もかかりましたよ。

しかし実は、Vマシーンについてはジャンク品をもとに、ハーレーダビッドソンのパーツを寄せ集めてレストアを行うつもりだったのです。で、この作業が遅々として進まないうちに、フィギュア物としてリリースされてしまったのは痛恨事でした。などと言いながらまあ加えてしまうんですが。

しかし実は、Vマシーンについてはジャンク品をもとに、ハーレーダビッドソンのパーツを寄せ集めてレストアを行うつもりだったのです。で、この作業が遅々として進まないうちに、フィギュア物としてリリースされてしまったのは痛恨事でした。などと言いながらまあ加えてしまうんですが。

ところでこの商品が届くよりも早く、販売元から謝罪メールが入りました。

なんでも、同梱されている仮面ライダースーパー1の武装であるエレキハンドの「右手のスイッチの色分けに塗りミスがあったので、あとで修正品を送る」とか。

なんでも、同梱されている仮面ライダースーパー1の武装であるエレキハンドの「右手のスイッチの色分けに塗りミスがあったので、あとで修正品を送る」とか。

いや、何を言われているのかわかんなかったです(腕側の基部の小さなボタンの赤と黄色を塗り違えたとか)。クレームが入ったんでしょうか。調べに調べてどういう塗りミスかようやくわかったけど、そんなのこっちで塗りなおしてあげるし。そもそも使わないし・・・

さてこのライダーマシンの欄も、ここまできてもまだコンプリートには至らない、何台かのバイクがあります。ドラグサンザーとダークレイダーは生理的に受け付けないので放置していますが、それでもあと3、4台不足。いつになればそれらが埋まっていくのか、定かではありません。

そんな折、メカコレクションでのシリーズ化が始まるとか。こっちはどうなるのか。全車種揃えるなんてことが実現するなら大したものですが。