2023年のエスクード誕生35周年が、どうしたことか、ESCLEVの立ち上げ20周年と重なっています。そのような次第で、2023年5月に向けて、本年10月9日9時30分集合として、記念ミーティングを開催いたします(ただし台風の接近や大雨により河川敷が危険な状態と判断されるような場合は中止となります)

開催地は、神奈川県厚木市の相模川河畔、いわゆる「猿ヶ島」河川敷での開催、小雨決行です。参加者の方は、猿ヶ島入り口直後の分岐点に待機している白いサイドキックの誘導を受けて主ルートに入ってください。その際、誘導係からくじ引き券を1台1枚受け取り、現地にて景品と交換していただきます。

かなりの幅で当たり外れがありますが、ご愛敬と言うことで。

最悪の場合の中止ないし順延最終判断は直前になります。

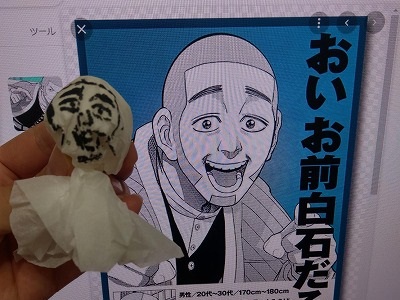

とりあえず、大勢でてるてる坊主でも作ってみようかなと要請を出しております。

コムロさんがツイート

霙作

CyberKさんご家族作

CyberKさんご家族作の2

ひでこさん作…あれ? 作ったのは霙だっけ?

madcrowさん作

クロさん作

和邇お嬢作

マリノさん作

新型コロナウイルス問題も無視はできません。当日、バーベキューなどの催しやオフロード走行の機会を設けますので、感染症対策に基本的な事柄を順守する前提での参加をご理解ください。このミーティングは、歴代エスクードとその眷属のユーザーさんにお集まりいただき、記念撮影を行うことが主目的です。その模様は、23年1月に発売されるジムニー・スーパースージー誌上にて特別企画としてページを割いていただくことになっております。

連動企画で制作・この日有償頒布する記念Tシャツという趣向もありますが、あくまで記念撮影のためのミーティングです。今後詳細が決まる都度、本欄に情報追加してまいります。

と綴っていたら、福岡市のウエストウイン・島雄司社長から「くじ引きかじゃんけん大会の景品にでも使って」と、段ボール箱ひと箱のいろいろ詰め合わせが届きました。

と綴っていたら、福岡市のウエストウイン・島雄司社長から「くじ引きかじゃんけん大会の景品にでも使って」と、段ボール箱ひと箱のいろいろ詰め合わせが届きました。

自動車向けグッズをはじめ実用品からしょーもない笑わせ品まで沢山あります。それではくじ引きかじゃんけん大会は確定ですね。

現地での誘導役やバーベキュー作業の手伝いなどを募っておりましたが、料理長こと狼駄さんの参加が叶わなくなり、焼肉は無くなります。

現地での誘導役やバーベキュー作業の手伝いなどを募っておりましたが、料理長こと狼駄さんの参加が叶わなくなり、焼肉は無くなります。

うっかり忘れていましたが、本ミーティングにおいて参加費用や食材代等は徴収しません。記念Tシャツをオーダーされた方のみ、品物と引き換えで代金をいただきます。

上記お手伝い募集と装備の提供については、有志の声がどんどん上がって感謝しておりますが、天候の急変も考えられますので、申し訳ありませんが昼食代わりの一切の料理は中止します。何かしら振舞っていただける予定だった有志の方々も、中止としてください。

その代替策として、和邇さんが紹介してくださった食堂「ひよっこすずめ」さんにて、参加者分の日替わり弁当を手配できました。

タープも何張りか設営できますが、現地でくつろぐための自分用椅子は持参が基本です。手指消毒用のアルコールは用意します。参加者はマスクのご用意をお忘れなく。ただし記念撮影の瞬間はマスクを外していただいてもかまいません。

当日の現地には気の利いた木陰やベンチなどはありません。トイレもありません。トイレに関しては一時現地を離れて近くのコンビニをお借りする必要があります。ご利用の際は一品でも買い物をしてあげてください。

猿ヶ島入り口付近のトイレ情報

圏央道厚木PAからすぐ

右へ行くとすさまじい藪漕ぎ

二つ目の分岐は右へ

この先で集合

多分こんなルート

開催予定地は未舗装路であるうえ河川増水後には地形も変貌します。ノーマル規格のエスクードならば走行自体は問題ありませんが、ルートを間違えると藪の通り抜けで車体に傷がつき、その後はごつごつの浮石区間を通らないと辿り着けなくなります。迷子を出さないよう正規ルート誘導係を立てますが、それらの事態を含め、一切のトラブルには関知いたしません。

尚、ウェブ掲載の折、車両ナンバーは加工しますが、参加者の顔などにはモザイク処理は致しません。雑誌掲載の方は撮影そのまま使用とお考え下さい。

ひとまず情報更新しながら、下記アドレスにて参加者の募集を致します。メール連絡をお願いします。ブログ別記事でのコメント欄もお使いください。

コムロさんが話題提供してくれております。

うっかり見落としてましたが遊牧民さんも。

ZUBORA・ドズル中将さんとか

madcrow・いち早く挙手さんとか

ОBはまたにさんとか

ありがとうございます。

9月8日現在、正規ルートは藪の心配はありませんが水たまりだらけで実に面白いです。

オフロード走行は各位自由に走っていただくことになります。当日は様々な目的で現地を訪れ走行する四駆やバイクが大勢います。慣れていない方は「踏み込まない」決意をすることも勇気です。経験者はそれぞれの技量を見極め、河川敷は公共の場であることを意識して他者に迷惑をかけない、怪我をしない、クルマを破損させない、安全に帰宅できるよう心掛けてください。言わずもがなですが本ミーティングでは酒類の提供はしません、持ち込みも厳禁とします。

オフロード走行は各位自由に走っていただくことになります。当日は様々な目的で現地を訪れ走行する四駆やバイクが大勢います。慣れていない方は「踏み込まない」決意をすることも勇気です。経験者はそれぞれの技量を見極め、河川敷は公共の場であることを意識して他者に迷惑をかけない、怪我をしない、クルマを破損させない、安全に帰宅できるよう心掛けてください。言わずもがなですが本ミーティングでは酒類の提供はしません、持ち込みも厳禁とします。

9月25日、madcrowさんが偵察してくれました。

オレンジの1から13までを参照

7のあたりから荒れます

8の辺りで相当の水たまり

オレンジの矢印は、藪こぎ無しで通れた通路。青の矢印は3代目では藪こぎになった通路を示しています(初代と4代目なら通れたかもしれませんが、基本ジムニー幅でした)

赤の矢印とバツは通行不可又はバイクのみのルートです。

主要な通路はこちらでほぼ網羅できていると思います(流石にバイクのルートと、ジムニーが探検で入るようなルートは除外しています)

集合場所に予定していた場所へ行くルートへの障害ですが、全般的に雨上がりなので水たまりが深かったです。ですが、猿ヶ島へ最初に入る段差さえクリアできれば、車高は問題ないかと思います。

⑪~⑫が今回は水没しており、迂回すると地盤が緩かったので注意が必要です。その場所以外はハイギアのまま、⑬の位置まで行けました。⑬から上流方向へは段差や地盤の緩さから進行は危険と判断して進みませんでした。

オフ会をやる頃には、通過する車に慣らされて、普通に通れるようになるとは思います。

水たまりは常駐 よけられます

枯れ沢 四代目はライン取り次第

集合地点は健在

さてここからが今回のメイン企画です

関東以外の遠隔地から、ミーティング開催地へはどうしても来られないという方々もいらっしゃると思います。しかし来年5月まではまだ間があります。例えば北海道、あるいは沖縄県など、各地で独自にミーティングを開ける方々、実際にそれを開催されたならば、上記アドレスまで、記念撮影写真や簡単なリポートをお寄せください。

例によって紙面掲載させていただく以外のお礼は何もできませんし、イベントに絡んでのあらゆるトラブルには関知しませんが、せっかくの機会ですので、ご当地ミーティングによる連動記念としてお誘いいたします。締め切りは2023年1月末日まで、お待ちしております。このご協力をいただく際も、新型コロナウイルス対策については万全を期すようお願いいたします。

細かい設定は覚えられなくなってきたので書き出すことができませんが、「仮面ライダーギーツ」に出てくるスーパーバイク「ブーストライカー」は、6気筒・・・かどうか知りませんがそれを思わせる排気ユニットらしきものが付いています。

細かい設定は覚えられなくなってきたので書き出すことができませんが、「仮面ライダーギーツ」に出てくるスーパーバイク「ブーストライカー」は、6気筒・・・かどうか知りませんがそれを思わせる排気ユニットらしきものが付いています。 ギーツ自身が白面に紅蓮の隈取のお狐様モチーフであることに寄り添い、ブーストライカーは狐形態に変形しますが、少ないアクションで上手にギミックを盛り込んでいます。

ギーツ自身が白面に紅蓮の隈取のお狐様モチーフであることに寄り添い、ブーストライカーは狐形態に変形しますが、少ないアクションで上手にギミックを盛り込んでいます。 薄暮よりちょっと暗闇がかった情景で撮ろうと思ったんですが、三脚を出すのが億劫でストロボ無しで手持ちで撮ったらダメダメなカットになってしまいました。

薄暮よりちょっと暗闇がかった情景で撮ろうと思ったんですが、三脚を出すのが億劫でストロボ無しで手持ちで撮ったらダメダメなカットになってしまいました。