ムック本による基地解説

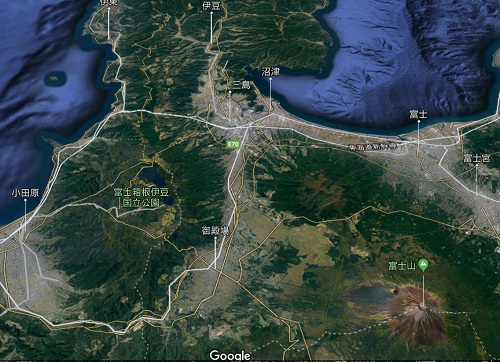

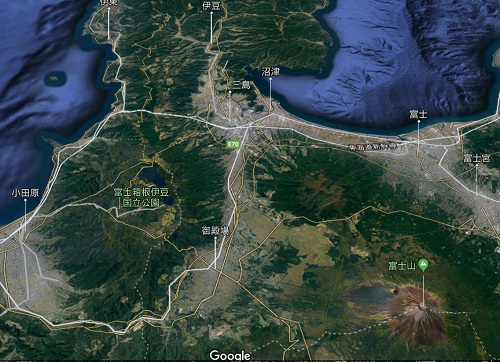

以前、地球防衛軍の極東基地は本当に「静岡県」「富士山麓」なのかというプロファイルをやりましたが、秘匿された地下基地の全容は残念ながら不明であり、よくよく考えてみると、芦ノ湖らしき湖畔から射出されているウルトラホーク1号用サイロが明らかに神奈川県箱根町であるとしても、芦ノ湖の対岸はもう静岡県との県境。裾野市や御殿場市などは極東基地の展開範囲なんだよと思わざるを得ないようです。極東基地勤務の隊員は300名ですが、これを稼働体制にするためのサードパーティーはいくらでもいたでしょうし、作戦室で出前を取っていたことはないけれど、そういった必需品手配や仕入れ先は地上に頼らざるを得ません。

まあ範囲が広すぎるけどね

そのサードパーティーが一丸となって基地の所在を秘匿してきたひとつの事例が、上の図版のような「虚偽の解説」なのでしょう。しかし富士山麓の各都市や町は日常、侵略者の攻撃にさらされないのか?という疑問もあります。実際には極東基地なんて、何度も宇宙人に侵入されているので、秘匿性自体があてにならない話です。とはいえ大規模な空爆を受けた事例もあまりないので、ひょっとすると全地球防衛電磁バリア「プロジェクト・ブルー」の試作バリアシステムくらいは完成していたのかもしれません。富士山麓の上空(低高度)をこれで覆ってしまうと、逆にウルトラホークも飛ばすことができないので、フタゴヤマカタパルトは芦ノ湖の神奈川県側に設置されたのではないかと、最近は考えています。

ちゃっかりすぎる風来坊

話は少し変わりますが、最近のウルトラマン世界ではこの手の巨大防衛組織があまり描かれなくなりました。子供に軍事を刷り込むのはどなのよとか、セット組んで撮影するのもコスト高なのよとかいろいろと示唆されていますが、事はもっと単純で、「地球防衛の最前線に、こうも易々と潜入しちゃって長期滞在できる宇宙人」自体が大いなる矛盾なので、少しでも潜入潜伏しやすい設定にすり替わっていったのではないかと。もっとも昔は、その正体を隠して「ぼくらのために戦ってくれるウルトラセブン」だからこそ、感情移入できたのですが。ここを想像するに、セブンは防衛軍の首脳陣には素性を明かし、軍内のトップシークレットとして扱ってもらう交渉の末、ウルトラ警備隊に迎えられたのだろうと解釈しています。

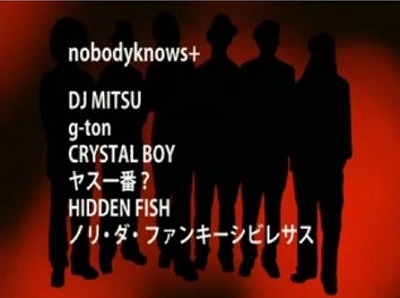

ここに隊長がいないことは肝(作戦室側にいる)

というわけで、10月1日なので、ウルトラセブンの放送開始日(1967年)にちなんで極東基地問題はおおむね完結の方向へ・・・なのに前編です。

まあね、牧場の緑が左右に分かれちゃったり、そのくせ潜水艇ドルフィンの格納庫が富士五湖水面下の南の斜面にあるのに、そんなとこからわざわざ海へ出るTACのような、もう勝手にしてという富士山麓基地の扱いもありますので(しかも二号まであるように歌われてますが、TACの装備に潜水艇は出てこないという)。ただ、TACの基地は超獣の奇襲を受けてウルトラマンエースが地上戦を展開した折、背後に見える富士山の形で位置を推定できるそうです。

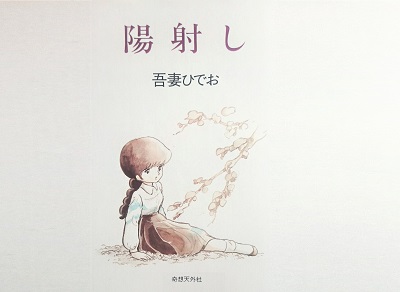

菊池ユキ子と菊池友紀子と菊池雪子と菊池ゆきこと菊池由希子に翻弄された十代。しかしまだこの菊池さんたちはましな方だったと記憶もあやふやなんですが、吾妻ひでおさんといったらギャグマンガのようでいてときどき「どきっ」とさせられる美少女とエロティックを繰り出してくる。うっかり買ってしまった「清楚でかわいらしい美少女の表紙」の本など、うかつに机の上に置いておけなかったのです。プレイコミックあたりの連載は、読んだらすぐ友人に譲渡です。

菊池ユキ子と菊池友紀子と菊池雪子と菊池ゆきこと菊池由希子に翻弄された十代。しかしまだこの菊池さんたちはましな方だったと記憶もあやふやなんですが、吾妻ひでおさんといったらギャグマンガのようでいてときどき「どきっ」とさせられる美少女とエロティックを繰り出してくる。うっかり買ってしまった「清楚でかわいらしい美少女の表紙」の本など、うかつに机の上に置いておけなかったのです。プレイコミックあたりの連載は、読んだらすぐ友人に譲渡です。 吾妻さんのもうひとつの鮮烈な記憶は、様々なSFガジェットを面白おかしく作品内にちりばめていたことですが、その中でも歩行肉食植物トリフィドという、まあジョン・ウインダムの原作においては怖いことこの上ないやつを、今ならゆるキャラレベルに昇華させてしまったことが僕の評価軸です。

吾妻さんのもうひとつの鮮烈な記憶は、様々なSFガジェットを面白おかしく作品内にちりばめていたことですが、その中でも歩行肉食植物トリフィドという、まあジョン・ウインダムの原作においては怖いことこの上ないやつを、今ならゆるキャラレベルに昇華させてしまったことが僕の評価軸です。