9月ごろ、というアナウンスが何処発信だったのかは今さらなんですが、仙台で予約していたため先週末の納品にもかかわらず帰省していたので受け取ることができませんでした。ショップの店員さんも「納品が早まる、ってこと自体非常に珍しいことです」と言っておりました。

9月ごろ、というアナウンスが何処発信だったのかは今さらなんですが、仙台で予約していたため先週末の納品にもかかわらず帰省していたので受け取ることができませんでした。ショップの店員さんも「納品が早まる、ってこと自体非常に珍しいことです」と言っておりました。

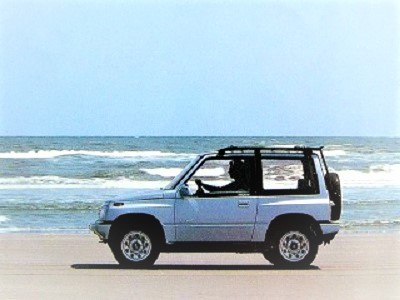

DORLOPのTA01W。感無量ですね、30年めにしてこんなスケールのミニカーを手にすることができるとは。でも仕事中につき開封は後回しです。

先週手元に届いたというクロさんからもメールで感想が入っています。

先週手元に届いたというクロさんからもメールで感想が入っています。

しっかりした大きさがあって、細部までかなり良く出来てますね。ドアもボンネットもリアドアまで開けられますし、これは凄い!!手に取りつつ思わず小躍りしてしまいました(笑)今回赤とグレーを注文しましたが、ベースの個体が同じでも赤はソリッドカラーで、グレーに入るパール感とのはっきりした違いが良いなと思いました。グレーはパールのせいか、商品画像よりもずっと明るく見えました。

うーむ、クロさんが送ってくれた写真を見たらもう開けたい、開けたくてしょーがない(笑) しかし今とんでもなく忙しいのよ。今週末までほったらかすので、購入された人は先にお楽しみください。

うーむ、クロさんが送ってくれた写真を見たらもう開けたい、開けたくてしょーがない(笑) しかし今とんでもなく忙しいのよ。今週末までほったらかすので、購入された人は先にお楽しみください。

でさー、これ、よーく見ると一か所間違ってるね。というよりこれ、サイドキックとかビターラも出すつもり?

新型は前評判の頃から受けが良いようでしたが、K型からR型にエンジンを載せ替えたことと、トランスファレバーを復活させたこと、衝突安全回避装備の他には、今さら変えようがないんですというくらいDNAとやらを踏襲しています。ご意見番の言葉は「古い技術ではない。培われた良い技術は活かそう。原点に還すのだ」であったそうです。なにしろモノコックジムニーの案もあったらしいので、その白紙撤回は大命題だったのでしょう。まあ骨格やメカニズムはその方が良いこともあります。しかし・・・

新型は前評判の頃から受けが良いようでしたが、K型からR型にエンジンを載せ替えたことと、トランスファレバーを復活させたこと、衝突安全回避装備の他には、今さら変えようがないんですというくらいDNAとやらを踏襲しています。ご意見番の言葉は「古い技術ではない。培われた良い技術は活かそう。原点に還すのだ」であったそうです。なにしろモノコックジムニーの案もあったらしいので、その白紙撤回は大命題だったのでしょう。まあ骨格やメカニズムはその方が良いこともあります。しかし・・・ それほどJBシリーズは不評だったのかと、つい二代目エスクードとオーバーラップさせるのですが、新型のデザインは温故知新というよりやけくそだと感じてなりません。JBがいかに冒険したトライアルだったか。クロカン四駆=軍用車を「すり込まれた世代のステレオタイプなロジック」から抜け出そうとしたことだと思うからです。いま、ミリタリーが好まれるなら仕方ないけれど、それに憧れた昔の人々の押しつけじゃないか。コンサルティングの言いなりのようなデザインが、戦後すら関わりの薄れた世代に向けた、メーカーからのメッセージなんて情けない。

それほどJBシリーズは不評だったのかと、つい二代目エスクードとオーバーラップさせるのですが、新型のデザインは温故知新というよりやけくそだと感じてなりません。JBがいかに冒険したトライアルだったか。クロカン四駆=軍用車を「すり込まれた世代のステレオタイプなロジック」から抜け出そうとしたことだと思うからです。いま、ミリタリーが好まれるなら仕方ないけれど、それに憧れた昔の人々の押しつけじゃないか。コンサルティングの言いなりのようなデザインが、戦後すら関わりの薄れた世代に向けた、メーカーからのメッセージなんて情けない。 しかし今回、1500を搭載するシエラは間違いなく注目株。あくまでもジムニーは軽自動車規格であるとしても、です。一般視線から見れば、テンロクエスクード・ショートの再来と言ってもいいからです。これに4ドア・・・じゃなくてもいいから

しかし今回、1500を搭載するシエラは間違いなく注目株。あくまでもジムニーは軽自動車規格であるとしても、です。一般視線から見れば、テンロクエスクード・ショートの再来と言ってもいいからです。これに4ドア・・・じゃなくてもいいから