ハードディスクの中からサルベージしたテキストは、20年くらい前に書いたものでしたが、主人公が「何年も前に成人した僕の曾孫」という設定は、だんだん予測が崩れてきています。スズキももっと早く水素燃焼エンジンを世に出すかもしれませんし。それ以前に、この世界観をわかってくれる人なんか当時も今もいないんじゃないか?

おまけにブログ記事としてはとてつもなく長いので、お読みになるのはやめといたほうがいいかもしれません。

そんなもの出すなって? 僕だって(そうもいかなくなっちゃったんだけれど)正月くらい休みたかったんですよー。

その日僕は、納車されたSUZUKIの4輪駆動車「雫」についての、取り扱いマニュアルを読みふけっていた。

その日僕は、納車されたSUZUKIの4輪駆動車「雫」についての、取り扱いマニュアルを読みふけっていた。

4WDはSUZUKIのロングセラーブランドだが、営業オフロードコース以外に未舗装路の乏しくなった現代、新しい提案を求められていた。

“雫”と名付けられた新型四駆は、2040年にSUZUKIが発表した水素燃料エンジンが搭載されたものだ。

当時、水素燃料をイメージさせたという“雫”なる愛称は、SUZUKIの文字を組み替えたものと話題になった。これは三代目にあたる。

届いたばかりのこの新車をさっそく乗り出してみようと思っていたところへ、ロンドン郊外に住む知人、アンウイン・スタンレー神父からの使いがやってきた。

驚くべき事に、彼、マシュウ・ハーディングは身の丈50cmにも満たない小人であった。

物質縮小マシン「ミニマイザー」の効果によって自らのサイズを変え、隠密行動をとっているのだという。スタンレー神父は、イギリス情報部本部聖職者作戦課 (BISHOP)のエージェント、マシュウは神父の助手にしてコマンドなのだ。

彼は一枚の写真を僕に差し出した。

デジタル写真が平準化した現代においては珍しい、銀塩写真で撮影されたもののようだ。

神父が、発令されたロンドン指令Xに基づく調査の末、命がけで入手したものだという。命がけだったのは、たぶんマシュウの方だろう。

そこには奇妙なクルマが何台か映っていた。

マシュウは淡々と話し始めた。

20世紀末、謎の円盤UFOが地球上に現れ、地球人誘拐などの事件が相次いだ。

20世紀末、謎の円盤UFOが地球上に現れ、地球人誘拐などの事件が相次いだ。

宇宙人の侵略という可能性を見出した人類は、1980年代に地球防衛秘密組織SHADOを結成し、UFOの迎撃作戦を展開していたという。

SHADOはイギリスのハーリントン・ストレイカー映画製作プロダクションの撮影スタジオ地下に司令部を設けていたというが、存在は世界的に秘匿され、月面に前線基地があることすら、人類は知らされていなかった。

その事実が明るみに出たのは、1999年のこと、月面に廃棄していた核廃棄物が連鎖反応を起こし月が地球の周回軌道を外れ太陽系を飛び出してしまう、ムーンベース・アルファ遭難事件によってであった。

ムーンベース・アルファの漂流は、異なる種族との遭遇を果たすが、この事件によって地球を直接侵略しようとするアンドロイド・ゼルダのモンスターも確認された。2020年、人類は地球防衛軍テラホークスを結成してこれを迎え撃った。混乱期に入った地球は、海底からの地上侵略にも見舞われた。タイタン族と名乗る海底人が、UFOやゼルダと共闘していたかどうかは確認されていないが、この局地的侵略には、世界海洋安全機構(WASP)が派遣した原子力潜水艇 スティングレイのトロイ艦長が対応にあたった。

マシュウはデミカップを両腕で抱えながら、ややぬるくなったアールグレイを一口すすり、これほどの攻防に投入された人材、資機材と資本のことについて考えられることは何か。と、僕に問いかける。

卓越した人材登用と技術革新、それに伴う防衛装備の開発・・・ そうか、軍事組織や超兵器の存在は秘匿されていても、開発に伴って培われた技術は、形を変えて一般社会に流出しているのだ。

雲を突くような超高層建築や、それを短時間で施工してしまう工業化技術、巨大な土木工事を合理化する大型土木機械の登場は、確かにある。しかし、ここ数年、原子力施設でのトラブルや、地球環境の変化から起きた自然災害による人的被害も拡大傾向にあった。

マシュウは話を続けた。

マシュウは話を続けた。

災害や事故に対して、国や政治、思想、宗教を問わず駆けつける私設救助隊が存在する。

その機動力は、地球の裏側へも一時間以内に到着し、無償の救助活動を展開する。

テクノロジーをねらう妨害者も存在するが、彼等「国際救助隊」はあらゆるイデオロギーを越えて、世界平和のために尽力しているという。

彼等の顔も姿も見たことはないが、時折、ニュース配信されてくる「国際救助隊」の活躍はよく知っている。彼等は、見ず知らずの被災者を助けるためだけに、命を賭して災害現場に乗り込み、名前も告げずに去っていくのだ。

21世紀半ばを過ぎて、ようやく地球規模の実質的な平和維持を唱えることのできる時代がやってきたのだ。

つまり、スタンレー神父は、僕に、“僕の曾祖父”の意志を継いで、彼等のような正義と平和のための盾として立ち上がれと伝えをよこしたのだろう。

すると、マシュウは、そうではないと首を横に振った。

この数年、人類は有人火星探索を実現している。しかしその途上、誤って異星人ミステロンの基地を破壊してしまい、ミステロンは人間や機械を自在に操れるロボット光線を使って、地球人への復讐を予告してきたのだという。

人類は新たな地球防衛機構「スペクトラム」を結成し、ミステロンの攻撃を撃退しようとしている。

それが、届けられた写真なのだという。

それが、届けられた写真なのだという。

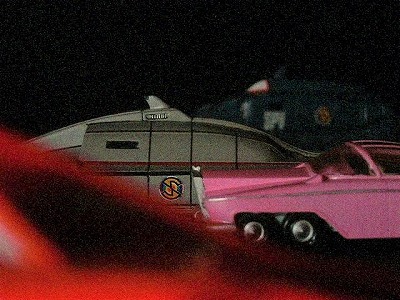

手前の赤い車両は識別もできないほどピントがずれているが、その奥の2台は画像処理によってディティールが明らかにされていた。

フロントタイヤが縦2連のロールス・ロイス! 2065年に日本の自動車スクープ誌がパパラッチショットを載せたものの、それ以前の2060年に大富豪J・トレーシーがフォルクスワーゲンから全面買収し経営再興を図っているロールス・ロイス社が、その存在を全面否定した、あのピンクのスーパーロイスだった。

ジェットエンジンを搭載しているらしい。というウソか本当かもわからないあやふやな情報のこのクルマは、実在したのだ・・・ 隣に対峙している窓もドアも見あたらない車両は、スーパーロイスの大きさから比較想像しても、かなり大型の装甲車のように見える。ドアもしくは乗降ハッチは、おそらく車体のサイドパネルに描かれている、見たこともないエンブレムのあたりにあるのだろう。

さらに奥で護衛のように控えているのは、謎の組織、スペクトラムが世界中に配備しようとしているSPV。わかりやすく言えば追跡戦闘車だ、と、マシュウはつぶやいた。

スーパーロールス・ロイスの所有者は、英国貴族クレイトン・ワード家の長女であるペネロープ・クレイトン・ワード嬢だという。

マシュウによれば、スタンレー神父の所属組織BISHOPとは異なる英国情報組織(F A B)に勤務している彼女は、個人的な関心から、例の国際救助隊にも取り入っており、そのイギリス支部エージェントという肩書きも有しているそうだ。

彼女がスペクトラム結成のために、ずっと以前から行動していたことを、スタンレー神父はキャッチしたらしい。

彼女がスペクトラム結成のために、ずっと以前から行動していたことを、スタンレー神父はキャッチしたらしい。

スペクトラムの指揮官であるホワイト大佐の存在と、件のペネロープ嬢が秘密裏に会見している場面が、マシュウが命がけで撮影したまさにこの写真だったのだ。

マシュウは告げた。

世界は再び、軍事力によって均衡を保つこととなる。20世紀末から経済斜陽で疲弊しきった日本にも、軍需による活況期が訪れるだろう。そのとき、何が正義で、何を信ずるべきかの、健全な判断力を有する世論は不可欠となる。

「ライデン・アラシダ。君と、君の仲間が構築するネットワークの活躍に期待したい。君の国の優れたモータリゼーション・テクノロジーとその産業が、軍需だけに傾くことのないよう、見守ってもらいたいのだ」

マシュウは初めて、事務的な対話を感情のこもった声に変えて、僕、“嵐田雷電”に、スタンレー神父からのメッセージを告げた。

マシュウが帰ったあと、僕は“雫”を走らせ、関東平野の隅っこに秘密基地を持つ曾祖父のもとへ急いだ。

曾祖父は齢100歳を越えてなお、すけべじじいを気取って、僕と同じ世代の若い女の子と遊びほうけている、どうしようもない妖怪爺ぃだと思っていた。

曾祖父は齢100歳を越えてなお、すけべじじいを気取って、僕と同じ世代の若い女の子と遊びほうけている、どうしようもない妖怪爺ぃだと思っていた。

「ひい爺のあれは、このときのためのフェイクだったんだ!」

残念ながら、“雫”の性能をインプレッションするのは、また別の機会に譲らねばならない。僕は世界の片隅で、世界が動いている瞬間に、初めて遭遇した。

西暦2067年、冬のことである。

聞くところによると2021年は「ウルトラシリーズ55周年」「仮面ライダー50周年」「スーパー戦隊シリーズ45作」←ここがなんとも作為的・・・という、5年に一度のお祭りなんだそうですが、誰だよそんな合わせ技を言い出したのはというほど、以前は無かった括りでした。特撮の映画はそれ以前にも存在していますが、テレビ放送で茶の間に届いたというところがエポックなのでしょう。それほどに、その1年前の「サンダーバード」のインパクトが大きかったのです。

聞くところによると2021年は「ウルトラシリーズ55周年」「仮面ライダー50周年」「スーパー戦隊シリーズ45作」←ここがなんとも作為的・・・という、5年に一度のお祭りなんだそうですが、誰だよそんな合わせ技を言い出したのはというほど、以前は無かった括りでした。特撮の映画はそれ以前にも存在していますが、テレビ放送で茶の間に届いたというところがエポックなのでしょう。それほどに、その1年前の「サンダーバード」のインパクトが大きかったのです。 日本の特撮の場合、大きな特徴は「怪獣」の存在と、相対する「ヒーロー」という肉弾戦構図で、これはサンダーバードには無かった(怪獣っぽいものでは皆無でもないのですけど)ジャンル。しかも、「ウルトラマン」も55年めですが、ウルトラシリーズという考え方においては、円谷シリーズでもTBSシリーズでも、第1作はヒーロー不在の怪獣対人類の図式で、栄えある栄冠は「ウルトラQ」第1話に登場するゴメスとリトラに輝くのでした。

日本の特撮の場合、大きな特徴は「怪獣」の存在と、相対する「ヒーロー」という肉弾戦構図で、これはサンダーバードには無かった(怪獣っぽいものでは皆無でもないのですけど)ジャンル。しかも、「ウルトラマン」も55年めですが、ウルトラシリーズという考え方においては、円谷シリーズでもTBSシリーズでも、第1作はヒーロー不在の怪獣対人類の図式で、栄えある栄冠は「ウルトラQ」第1話に登場するゴメスとリトラに輝くのでした。 1966年、「ウルトラQ」が存在したからこそ、後に第一次と呼ばれる怪獣ブームの先駆けをウルトラシリーズが獲得できていますが、「ウルトラマン」は、10数日の差で「マグマ大使」に「初のカラー放送巨大ヒーロー」の冠を持って行かれてしまいました。これは71年の第二次怪獣ブームでも繰り返され、「帰ってきたウルトラマン」が、「仮面ライダー」と僅差の1日前に放送開始されているのですが、71年の先駆けは新ウルトラマンではなかった。

1966年、「ウルトラQ」が存在したからこそ、後に第一次と呼ばれる怪獣ブームの先駆けをウルトラシリーズが獲得できていますが、「ウルトラマン」は、10数日の差で「マグマ大使」に「初のカラー放送巨大ヒーロー」の冠を持って行かれてしまいました。これは71年の第二次怪獣ブームでも繰り返され、「帰ってきたウルトラマン」が、「仮面ライダー」と僅差の1日前に放送開始されているのですが、71年の先駆けは新ウルトラマンではなかった。 よりによって(失礼)、71年1月に放送開始されたのは、「宇宙猿人ゴリ」でした。彼はIQ300という天才科学者ですが、過激な思想により母星を追放され放浪の末に美しい惑星・地球に辿り着いたものの、地表における人類の公害発生と環境汚染の様に激怒し、実はかなり真っ当な理屈で地球侵略を開始するのです。しかも第20話まで番組タイトルを彼が保持し、以降中盤でもタイトルから名前が消えません。ゴメス同様、ブームの先頭に悪役が席巻してます。

よりによって(失礼)、71年1月に放送開始されたのは、「宇宙猿人ゴリ」でした。彼はIQ300という天才科学者ですが、過激な思想により母星を追放され放浪の末に美しい惑星・地球に辿り着いたものの、地表における人類の公害発生と環境汚染の様に激怒し、実はかなり真っ当な理屈で地球侵略を開始するのです。しかも第20話まで番組タイトルを彼が保持し、以降中盤でもタイトルから名前が消えません。ゴメス同様、ブームの先頭に悪役が席巻してます。 しかし制作サイドの凝りようが凝りすぎで、ゴリと戦う巨大ヒーローが脇役と言うのはともかく、彼、スペクトルマンの造形はかっこいいのか悪いのか、無理やり脳内補正をかけないと見ていられないし、なんでまた「鼻筋が通っているのに過労極まるような眼」をデザインしてしまったのか、当時は理解できませんでした。4月から放送の始まった「帰ってきたウルトラマン」が、いかに安心して見ていられる造形だったかが思い出されます。

しかし制作サイドの凝りようが凝りすぎで、ゴリと戦う巨大ヒーローが脇役と言うのはともかく、彼、スペクトルマンの造形はかっこいいのか悪いのか、無理やり脳内補正をかけないと見ていられないし、なんでまた「鼻筋が通っているのに過労極まるような眼」をデザインしてしまったのか、当時は理解できませんでした。4月から放送の始まった「帰ってきたウルトラマン」が、いかに安心して見ていられる造形だったかが思い出されます。 ところで、今でこそ「スーパー戦隊シリーズ」の原典となっている「秘密戦隊ゴレンジャー」は、次作の「ジャッカー電撃隊」とともに、しばらくの間シリーズには加えられない別枠番組でした。シリーズ中何作かは3番目の「バトルフィーバーJから数えて〇〇作記念」などとも言われています。打ち切ったり(ジャッカー)再編されたりの受難戦隊でもありますが、78年にのみスーパー戦隊不在の時期があるというのが大人の事情でした。

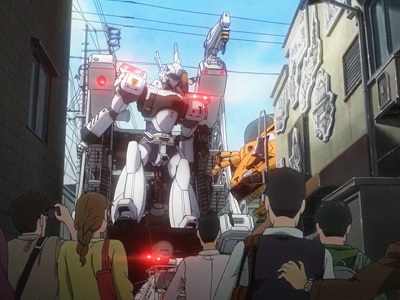

ところで、今でこそ「スーパー戦隊シリーズ」の原典となっている「秘密戦隊ゴレンジャー」は、次作の「ジャッカー電撃隊」とともに、しばらくの間シリーズには加えられない別枠番組でした。シリーズ中何作かは3番目の「バトルフィーバーJから数えて〇〇作記念」などとも言われています。打ち切ったり(ジャッカー)再編されたりの受難戦隊でもありますが、78年にのみスーパー戦隊不在の時期があるというのが大人の事情でした。 そこへきて2021年の45作目にあたる「機械戦隊ゼンカイジャー」(ゼンカイジャーって・・・遊技業界にローカルヒーローがいなかったか?)。戦隊お約束のセオリー打破だというこのなんでもありな、アカレンジャーとビッグ・ワンと仮面ライダーマッハとレスキューポリスと、ひょっとしたら機動戦士ガンダムまでもを煮込んだ闇鍋のようなアイデアは、怪獣じゃないけどまさに無双の時代です。でも昨今の仮面ライダーよりはましだという気がする。

そこへきて2021年の45作目にあたる「機械戦隊ゼンカイジャー」(ゼンカイジャーって・・・遊技業界にローカルヒーローがいなかったか?)。戦隊お約束のセオリー打破だというこのなんでもありな、アカレンジャーとビッグ・ワンと仮面ライダーマッハとレスキューポリスと、ひょっとしたら機動戦士ガンダムまでもを煮込んだ闇鍋のようなアイデアは、怪獣じゃないけどまさに無双の時代です。でも昨今の仮面ライダーよりはましだという気がする。