蕾がどんどん伸びてきて、開花待ち。

もう雪が降る事もないでしょうから、次々と咲いてくれるでしょう♪

温かくなったら植え替えしないといかんね。

いろいろ思うところがないわけでもないのですが、秀作の多いドラマ10の中でも格段作り込まれて面白かった「トクサツガガガ」も、いよいよ最終回のようです。

いろいろ思うところがないわけでもないのですが、秀作の多いドラマ10の中でも格段作り込まれて面白かった「トクサツガガガ」も、いよいよ最終回のようです。

番組が終わるまで原作コミックは読まずに過ごしていますから、あくまでドラマ側だけについての話で言うと、これができるなら、怪奇大作戦だって引き取ったNHKに、直球路線で特撮ヒーローものをやってもらってもいいではないかと。

このドラマは特撮ファンを描いたもので、特撮ヒーローはガジェットのひとつにすぎない。そこがある意味けれんであり照れ隠し。だからまだ、等身大でも巨大でも、仮面や特殊スーツで身を固めた正義の味方が市民権を得ているとは言い難い。けれども、トクサツガガガは一つの突破口を提案したとも思えます。この照れ隠しな部分を拭い去り、斜に構えない、しかも戦隊でもライダーでもない(もちろんウルトラでもない)特撮ヒーローを生き残らせる試みを続けてほしいと感じます。

このドラマは特撮ファンを描いたもので、特撮ヒーローはガジェットのひとつにすぎない。そこがある意味けれんであり照れ隠し。だからまだ、等身大でも巨大でも、仮面や特殊スーツで身を固めた正義の味方が市民権を得ているとは言い難い。けれども、トクサツガガガは一つの突破口を提案したとも思えます。この照れ隠しな部分を拭い去り、斜に構えない、しかも戦隊でもライダーでもない(もちろんウルトラでもない)特撮ヒーローを生き残らせる試みを続けてほしいと感じます。

まあその前にね、たった7話で終わっちゃうのか! なんですけどね。

千葉ニュータウンに出かける機会がありました。実に八年ぶり・・・かというと、東北転勤の後に一度、狼駄さんが車にはねられ日医大病院に担ぎ込まれたと聞いて仙台からすっ飛んで印旛村の二ュータウンエリアに来たことがあるのですが(それでももう八年くらい前?)。驚いても仕方がないのですけど、ニュータウンのオールド化は、ここでも始まっていました。街を歩く人々の高齢化が目立つのです。ベッドタウンだから昼間人口の年齢層に空洞化があるのも当然ですが。

千葉ニュータウンに出かける機会がありました。実に八年ぶり・・・かというと、東北転勤の後に一度、狼駄さんが車にはねられ日医大病院に担ぎ込まれたと聞いて仙台からすっ飛んで印旛村の二ュータウンエリアに来たことがあるのですが(それでももう八年くらい前?)。驚いても仕方がないのですけど、ニュータウンのオールド化は、ここでも始まっていました。街を歩く人々の高齢化が目立つのです。ベッドタウンだから昼間人口の年齢層に空洞化があるのも当然ですが。

多摩ニュータウンに比べて20年は開発が遅れたここでは、多摩が高齢社会化する傾向を基に多世代交流人口の定住策を練ってきました。それでも人は齢を経るのを避けられないと、風景の中の人々を見て感じます。いや、そういう自分自身だって齢喰ってるんで人のことは言えない。ただしニュータウンの実際について付け加えれば、赤ちゃんを抱っこして買い物に出る若いお母さんや、カート?に乗せられて散歩に出かける保育園児たちもいるので、多世代定住は実現しているようです。

多摩ニュータウンに比べて20年は開発が遅れたここでは、多摩が高齢社会化する傾向を基に多世代交流人口の定住策を練ってきました。それでも人は齢を経るのを避けられないと、風景の中の人々を見て感じます。いや、そういう自分自身だって齢喰ってるんで人のことは言えない。ただしニュータウンの実際について付け加えれば、赤ちゃんを抱っこして買い物に出る若いお母さんや、カート?に乗せられて散歩に出かける保育園児たちもいるので、多世代定住は実現しているようです。

とかいなか、なんて言い方は糸井重里さんみたいですが、千葉ニュータウンは郊外と都市の中間的な街というイメージを描き、郊外=ルーラル、都市=アーバンから生み出された「ラーバン」なる愛称を持っていました。実際、開発が遅れた分、雑木林や谷津の点在するクラスター開発地です。が、8年もするとその原野だったところにもいろいろ建ち始めています。山羊を飼っている喫茶店も、野原のあぜ道にほつんと生えていた大きな一本の木も、いろいろ無くなっちゃってるねえ。

とかいなか、なんて言い方は糸井重里さんみたいですが、千葉ニュータウンは郊外と都市の中間的な街というイメージを描き、郊外=ルーラル、都市=アーバンから生み出された「ラーバン」なる愛称を持っていました。実際、開発が遅れた分、雑木林や谷津の点在するクラスター開発地です。が、8年もするとその原野だったところにもいろいろ建ち始めています。山羊を飼っている喫茶店も、野原のあぜ道にほつんと生えていた大きな一本の木も、いろいろ無くなっちゃってるねえ。

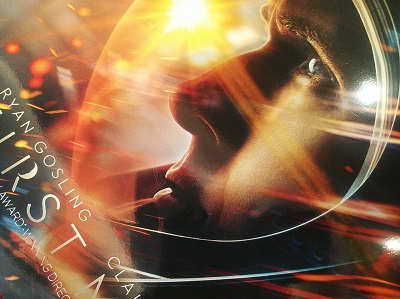

先の連休中に観に行っていた「FAST MAN」だったんですが、自分の思い込みで観ちゃったものだから、いろいろと「そうじゃないんだ、それじゃないんだよ」感ばかりが先立ち、しばし放置しておりました。

先の連休中に観に行っていた「FAST MAN」だったんですが、自分の思い込みで観ちゃったものだから、いろいろと「そうじゃないんだ、それじゃないんだよ」感ばかりが先立ち、しばし放置しておりました。

これは1969年、人類初の月面着陸を果たしたアポロ11号のキャプテン、ニール・アームストロング飛行士の物語。その史実に沿って展開していきます。

が、50年前に宇宙中継のニュースとしてリアルタイムでそれを見聞きし、翌年の大阪万博で実際に月の石を延々並んだ末に見学してきた自分にとって、この歴史はどうにも明るく輝かしい科学技術の時代として、子供心に能天気な刷り込みをされていたようです。

映画の方は、同名小説作品をさらにダイジェストして、ニールのテストパイロット時代から月着陸までに絞ってまとめられていますが、強靭な肉体と精神力でもって私的にも公的にも寡黙で冷静なくてはならない宇宙飛行士を描きながら、その任務に就くこととなった一人のアメリカ人の、言葉に出てこない葛藤を滲み出させる物語です。

そうなるともう、途中に様々な山場と思しきアクシデントや事故やが挟まれるも、11号の打ち上げまでがそれこそ月と地球の距離感くらい長い。こりゃあ当時の自分が見せられたら居眠りします。大人の世界のメンタルが理解できないもの。しかもニールとバズ(オルドリン)が月に降り立ったところでこの映画は当然、終幕です。えっ、そこまで?

当時と言えば、強いアメリカが標榜された時代。にもかかわらずそのような「どうだまいったか」感のない、むしろ、強いアメリカを支えてきたアメリカ人の内面というのはこういう重圧にも対峙していたのよ? という方向に差し向けられた物語であったようです。結果、僕はフラストレーションを遺して席を立つわけです。ほら、ちょっと昔に作られた「APOLLO13」とはあまりにも対照的なのです。あちらなんか、アポロ計画としては失敗の物語だけれど、生還というカタルシスがあった。エンターテイメント性では出し物がそろっているのです。

ただひとつ、「へえ・・・そう描いたんだなあ」と感じさせてくれる場面もあります。当時は寛容であった、月へ持ち込みが許された私物について、ニール・アームストロングは生涯、内容を明かさなかったのですが、この映画ではそこに視線を注いでもいます。でもそれさえもしんみりとさせちゃうガジェットになっているのですが・・・

アポロ11号の月着陸から半世紀という年回りゆえ、このような映画が作られている。理解できる話ですが、この手の話はドキュメンタリーで追いかけた方が良いのかもしれません。そういう趣向の「Apollo11」(下の写真)というのも出てくるらしいですから、「FAST MAN」においては、これでなければ描けない部分を再考しよう。書き忘れるところでしたが、2月26日は1966年に無人のアポロAS‐201が打ち上げられた日。アポロ計画最初の発射実験でした。

アポロ11号の月着陸から半世紀という年回りゆえ、このような映画が作られている。理解できる話ですが、この手の話はドキュメンタリーで追いかけた方が良いのかもしれません。そういう趣向の「Apollo11」(下の写真)というのも出てくるらしいですから、「FAST MAN」においては、これでなければ描けない部分を再考しよう。書き忘れるところでしたが、2月26日は1966年に無人のアポロAS‐201が打ち上げられた日。アポロ計画最初の発射実験でした。

見知らぬ人のツイッターで見かけた、「代車で乗ったMT車」というスチルの右端に、エスクード誕生20周年のときにkawaさんが夜なべして切り出してくれた記念プレートが。

見知らぬ人のツイッターで見かけた、「代車で乗ったMT車」というスチルの右端に、エスクード誕生20周年のときにkawaさんが夜なべして切り出してくれた記念プレートが。

代車、だということですから何処かの車屋にて管理されているのでしょう。オーナーの手は離れていても、現役で動いていることがちょっと嬉しい。無断借用で申し訳ありませんが写真を使わせていただきました。

ツイートによれば、初代エスクード2000cc後期型の直4ロングだということで、はてさてそんなのに乗っていた人って誰だっけかなあと思い返してみましたが、TA51WだったらSIDEKICKさんだったけれども、あれはウエストウインに提供されているし、なによりショートモデルだから別物。たけさんのは5ドアだけれどヘリーハンセンで4ATでした。

ツイートによれば、初代エスクード2000cc後期型の直4ロングだということで、はてさてそんなのに乗っていた人って誰だっけかなあと思い返してみましたが、TA51WだったらSIDEKICKさんだったけれども、あれはウエストウインに提供されているし、なによりショートモデルだから別物。たけさんのは5ドアだけれどヘリーハンセンで4ATでした。

ひょっとしてこれ、エスクードじゃなくてエンブレムを「S」にしたTJ51Wで、白いのでは?